Il protezionismo ha provocato la crisi del ’29?

21 Luglio 2019

La Cina è vicina… a dominare il mondo? – La via della seta e i nuovi equilibri internazionali

21 Luglio 2019di Antonio Erpice

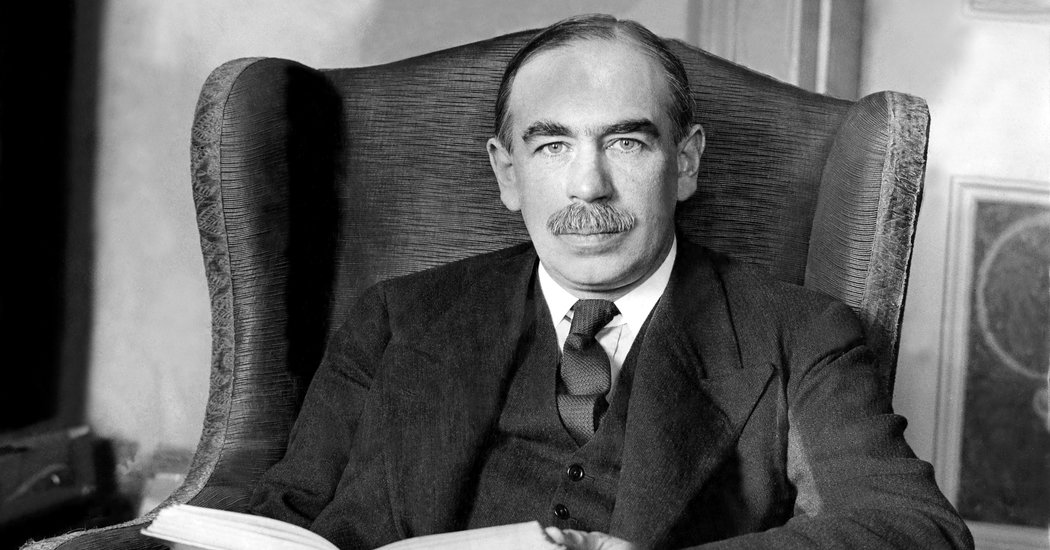

Le idee di Keynes sono egemoni nelle organizzazioni del movimento operaio e della sinistra riformista.1 Partiti e sindacati criticano l’austerità e propongono politiche redistributive con l’illusione che il capitalismo possa tornare allo splendore degli anni ’60. Così è per il piano di investimenti pubblici proposto da Mélenchon in Francia, come per il programma del Labour di Corbyn o di Podemos in Spagna. L’ex ministro greco Varoufakis per uscire dalla crisi e riformare l’Unione propone un New Deal europeo…

A dieci anni dalla crisi più importante che abbia mai vissuto il capitalismo, la sinistra riformista si limita alla critica del cosiddetto neoliberismo o dell’ordoliberismo2 tedesco e della sua influenza in Europa. Un approccio parziale e subalterno che serve solo a fare confusione, considerando che su questa lunghezza d’onda già da un po’ è possibile ascoltare i governi definiti populisti e sovranisti, che agitano demagogicamente la critica all’austerità.

L’idea che le organizzazioni di sinistra possano avere una propria credibilità dando indicazioni su come salvare il capitalismo la dice lunga su quanto sia necessario fare chiarezza su questo tema, a partire dal contesto in cui le teorie keynesiane furono elaborate.

Keynes e la crisi del ’29

Il crollo del ’29 e la Grande Depressione spiazzarono gran parte degli economisti. Non solo non erano stati capaci di prevedere quella che sarebbe passata alla storia come la più grande crisi del capitalismo, ma non avevano una teoria in grado di affrontarla. Quasi tutti sostenevano che la cosa migliore da fare era non fare assolutamente nulla e attendere che l’equilibrio si ripristinasse da sé.

Il presidente americano Hoover si attenne a queste indicazioni per i primi anni della crisi. Fu Roosevelt, arrivato alla Casa Bianca nel ’33, a discostarsi dall’ortodossia classica in materia economica. Con il New Deal diede vita ad un massiccio intervento per contrastare il calo dei prezzi nell’industria e nell’agricoltura; istituì una politica sociale a sostegno dei disoccupati e dei poveri e creò occupazione con l’avvio di opere pubbliche.

Il New Deal, al pari di politiche analoghe portate avanti in vari paesi europei, fu in primo luogo il tentativo di salvare il capitalismo dalla sua rovina. L’intervento diretto dello Stato nell’economia fu un dato generalizzato negli anni ’30 (e non solo) e riguardò in modo diverso sia governi democratici come il fronte popolare in Francia, che paesi come la Germania nazista e l’Italia fascista.

Per quanto le idee di Keynes e Roosevelt3 non fossero pienamente coincidenti, il New Deal americano sarebbe passato alla storia come il principale campo di sperimentazione di politiche keynesiane in tempi di crisi.4 Fu infatti l’economista britannico a sistematizzare una teoria che rompeva con la tradizione classica e il laissez faire e proponeva un ruolo attivo degli Stati per reagire alla Grande Depressione.

Keynes era un esponente dell’élite intellettuale di Cambridge, lavorò al Ministero del tesoro e nel primo dopoguerra partecipò alla delegazione per la conferenza di Parigi, che abbandonò in protesta contro le clausole di riparazione inflitte alla Germania, che considerava eccessive e impossibili da sostenere.

Per Keynes, differentemente dagli economisti classici, si possono verificare casi di scarsità della domanda. In altre parole Keynes critica la legge di Say secondo cui sarebbe l’offerta a creare sempre una domanda equivalente, il che implica l’assenza di fasi di recessione e la tendenza naturale del capitalismo all’equilibrio.

Secondo l’economista britannico, al contrario, il punto di partenza è la domanda effettiva che determina produzione ed occupazione. A seguito di un calo della domanda effettiva si assiste ad una diminuzione della capacità produttiva e quindi vengono occupate meno persone di quelle che si potrebbero, si verifica cioè un equilibrio di sottoccupazione. In questi casi invece di attendere che passi la bufera, considerando la crisi come un fenomeno passeggero, i governi devono intervenire direttamente per aumentare il livello degli investimenti, sostenendo la domanda e l’occupazione.

Lo Stato può intervenire attraverso la politica fiscale, che per i keynesiani è considerato lo strumento prioritario, la politica monetaria, la politica industriale e la regolamentazione dei mercati finanziari.5 Queste misure, anche se fatte in deficit e ricorrendo al debito pubblico, possono mettere in moto i risparmi non investiti del settore privato. Sostenendo una delle variabili della domanda aggregata (consumi, spesa pubblica e investimenti) si crea quello che nel keynesismo è definito effetto moltiplicatore, ovvero un incremento aggiuntivo di reddito nazionale superiore rispetto ai costi delle politiche attuate.

Nonostante il relativo miglioramento, nell’anno in cui Keynes pubblicava la Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, dopo quattro anni di New Deal, il 17% della forza lavoro americana era ancora disoccupata e il Prodotto interno lordo era il 95% di quello del 1929.6 Soprattutto, tra il ’37 e il ’38 ci fu una nuova, pesante recessione. Anche se i keynesiani tendono a mitizzare gli anni ’30, nessuna delle contraddizioni del capitalismo dell’epoca venne risolta e il decennio fu caratterizzato da assoluta instabilità economica e politica. Differentemente dalla vulgata, non furono le politiche keynesiane a far uscire gli Stati Uniti dalla crisi di sovrapproduzione in cui si trovava il capitalismo.

Come spiegò Trotskij: “La forza industriale, finanziaria e militare degli Stati Uniti, la principale potenza capitalista nel mondo, non riesce ad assicurare lo sviluppo della vita economica americana, ma al contrario, conferisce alla crisi del suo sistema sociale un carattere particolarmente maligno e convulsivo. Non si può trovare impiego né per i miliardi di dollari, né per i milioni di disoccupati! (…) Le politiche del New Deal e del Good Neighbor furono gli ultimi tentativi di ritardare l’esplosione mitigando la crisi sociale attraverso concessioni e accordi. Dopo la bancarotta di questa politica che inghiottì decine di miliardi, non rimase altro all’imperialismo americano che ricorrere al metodo del pugno di ferro. Con qualunque pretesto e parola d’ordine gli Stati Uniti interverranno in questo scontro tremendo al fine di mantenere il loro dominio mondiale”.7

Fu lo scoppio della guerra a cambiare radicalmente la situazione e a consentire agli Stati Uniti di riaffermare la propria egemonia sull’occidente. Chiaramente l’economia di guerra, prima con la produzione di armi e poi con l’entrata nel conflitto, garantiva l’intervento dello Stato e l’utilizzo degli impianti produttivi oltre ogni previsione, con ovvi effetti sul riassorbimento della disoccupazione. Dal 1939 al 1944 il Prodotto nazionale lordo negli Usa quasi raddoppiò, il prezzo fu la carneficina che tutti conosciamo.

Fu l’enorme distruzione delle forze produttive provocate dal conflitto a creare le premesse per il boom economico del secondo dopoguerra e a far sì che gli Stati Uniti potessero finanziare la ricostruzione con prestiti e aiuti ai paesi europei. Un contesto che rafforzò le ricette di Keynes che alla fine della Seconda guerra mondiale divenne uno degli economisti più influenti del globo.

Il boom del dopoguerra e lo “Stato keynesiano”

Il dopoguerra si caratterizzò per un importante intervento dello Stato nell’economia. In Italia, ad esempio, alla fine degli anni ’60 il 30% dell’industria e il 70% delle banche erano pubbliche e a livelli diversi questo processo riguardava anche gli altri paesi. Il keynesismo nel secondo dopoguerra non solo divenne la teoria dominante, ma passò da essere una risposta emergenziale alla crisi alla correzione permanente del ciclo economico. L’illusione di poterlo controllare fu tale da far teorizzare da più parti (compresi alcuni sedicenti marxisti) una trasformazione epocale del capitalismo, epurato dalle sue dinamiche cicliche e dalle sue contraddizioni.

Il keynesismo divenne la nuova ortodossia di una stagione in cui era possibile garantire una crescita economica senza precedenti, l’estensione come non si era mai visto dello stato sociale, un sistema di regolamentazione dei mercati, la presenza dell’industria nazionalizzata in alcuni settori dell’economia, specie quelli dove non si potevano garantire profitti a breve termine o soggetti a una forte necessità di riammodernamento. Il compromesso keynesiano, si dirà, ha potuto garantire la crescita dei salari e dei consumi, tenendo a freno la speculazione e sotto controllo l’inflazione. È in questo contesto, negli anni ’60, che si rafforza l’idea che il keynesismo sia una politica di riforma a sostegno dei lavoratori.

La sinistra riformista ha così potuto trovare in Keynes il teorico a cui aggrapparsi per poter portare avanti proposte compatibili col sistema e proporre una versione del capitalismo epurato dalle sue storture più evidenti. Eppure il keynesismo è stato supportato da partiti di destra e partiti di sinistra tanto che anche il conservatore Nixon arrivò a sostenere, nel periodo di massima applicazione delle politiche espansive, “siamo tutti keynesiani”.

In realtà fu il boom spettacolare del “trentennio glorioso”, che con tutta probabilità verrà ricordato come un’eccezione irripetibile nella storia del capitalismo e non l’egemonia della scuola keynesiana a garantire le politiche redistributive. L’enorme crescita dei profitti permise che una parte potesse essere utilizzata per dare qualche briciola ai lavoratori. Né va dimenticato il lato politico della vicenda: il welfare state fin dai suoi albori non è figlio di un improbabile capitalismo progressista e dal volto umano ma della paura della rivoluzione. Uno degli elementi fondamentali di quella stagione fu proprio la crescita e il rafforzamento

della classe operaia e delle sue organizzazioni, che diedero vita ad una stagione di forte conflittualità. Tra l’altro il ruolo dell’Urss e la divisione del mondo in due blocchi fornivano un deterrente forte per l’accettazione delle rivendicazioni operaie.

In uno scritto del 1960 il marxista britannico Ted Grant scriveva:

“Quali sono allora le ragioni di fondo dello sviluppo postbellico dell’economia?

1) Il fallimento politico degli stalinisti e dei socialdemocratici in Gran Bretagna e in Europa occidentale, ha creato il clima politico per una ripresa del capitalismo.

2) Gli effetti della guerra, con la distruzione di beni di consumo e capitali, hanno creato un grande mercato (la guerra ha effetti simili, ma più profondi, a quelli di una crisi nel distruggere capitali). Secondo le Nazioni Unite questi effetti sono scomparsi solo nel 1958.

3) Il piano Marshall e altri aiuti economici hanno aiutato la ripresa dell’Europa occidentale.

4) L’enorme incremento degli investimenti nell’industria.

5) La nascita di nuovi settori industriali: plastica, alluminio, missilistica, elettronica, energia atomica, con i loro sottoprodotti.

6) La produzione crescente delle industrie più recenti: chimica, fibre artificiali, gomma sintetica, plastica, la rapida ascesa dei metalli leggeri, alluminio, magnesio, elettrodomestici, gas naturale, energia elettrica, edilizia.

7) L’enorme quantità di capitale fittizio creato dalla spesa per armamenti, che in Gran Bretagna e in America ammonta al 10% del reddito nazionale.

8) I nuovi mercati per beni capitali e prodotti meccanici creati con l’indebolimento dell’imperialismo nei paesi sottosviluppati, che ha fornito alle borghesie locali l’opportunità di sviluppare l’industria su scala maggiore che in passato.

9) Tutti questi fattori interagiscono l’uno con l’atro. L’accresciuta domanda di materie prime, causata dallo sviluppo dell’industria nei paesi metropolitani, a sua volta ha effetto sui paesi sottosviluppati e viceversa.

10) L’aumento del commercio, particolarmente di beni capitali e macchinari, fra paesi capitalisti, conseguente all’aumento degli investimenti, è a sua volta uno sprone.

11) Il ruolo dell’intervento statale nello stimolare l’economia.”8

Quest’ultimo elemento sicuramente servì ad ampliare e a prolungare il boom. Il fattore decisivo però, come spiega più avanti il testo citato, fu lo sviluppo degli investimenti produttivi al fine di ampliare e modernizzare la capacità produttiva. Nel sistema capitalistico sono infatti gli investimenti di capitale il motore principale dello sviluppo e se anche lo Stato controlla una parte dell’economia le leggi fondamentali del capitalismo restano le stesse.

Gli interventi dello Stato ovviamente avevano un costo, con i bilanci statali che sempre di più tendevano ad essere in passivo e l’esplosione a partire dagli anni ’70 del debito pubblico. Gli Stati si finanziavano stampando carta moneta, il che fece esplodere l’inflazione, accompagnata per la prima volta da un’economia stagnante: un quadro che non poteva esistere nelle teorizzazioni dei keynesiani.9 Il tentativo di imbrigliare il capitalismo si trasformò nel suo opposto; la crisi del ’73 mise di nuovo alla prova le ricette keynesiane, senza che queste dessero i risultato sperati. A metà degli anni ’70 la disoccupazione che per i decenni precedenti era stata bassa cominciò a crescere e gli interventi canonici della scuola keynesiana non sortirono gli effetti sperati. Il canto del cigno fu rappresentato dal fallimento di Mitterand in Francia e dalla sua resa alle politiche di rigore nell’83, dopo che per qualche anno aveva provato a mettere in pratica il suo programma keynesiano.

La svolta degli anni ’80

Lo scoppio della crisi negli anni ’70 mandò in pezzi l’egemonia keynesiana, che ora veniva accusata dalla scuola monetarista di essere responsabile della crisi, il copione si ripeteva a parti invertite rispetto a quanto era avvenuto in precedenza. Per la teoria neoclassica l’esplosione dell’inflazione era dovuta ai tentativi dei governi keynesiani di tenere forzatamente la disoccupazione al di sotto del “tasso naturale”. La teoria monetarista rappresentava ovviamente la migliore giustificazione teorica fornita alla classe dominante per attaccare frontalmente i sindacati e la classe operaia e rendere profittevole il mercato. Le condizioni economiche non rendevano più possibile il compromesso keynesiano. A corollario di questa impostazione vi furono i processi di privatizzazione dei settori pubblici dell’economia e la deregolamentazione dei sistemi finanziari.

Nel campo pragmatico degli economisti parte della teoria keynesiana fu inglobata nella cosiddetta sintesi neoclassica e Keynes mandato in soffitta. Schema a cui si allinearono anche i più spregiudicati e opportunisti dirigenti riformisti, passati armi e bagagli al nuovo credo del capitale.

Fu una inversione di marcia evidente, ma solo superficialmente si può sostenere che sia venuto completamente meno il ruolo dello Stato nell’economia, così come lamentano i keynesiani. La spesa pubblica infatti nel corso degli ultimi decenni ha continuato a crescere, così come il debito pubblico, divenendo caratteristiche del capitalismo contemporaneo e della sua decadenza. Ad essere tagliata è stata ovviamente la spesa per lo stato sociale e per il sostegno ai redditi più bassi. L’ingerenza dello Stato è stata tutta al servizio del massimo profitto per il capitale privato.

Proprio per questo, l’invocazione di maggiore Stato e meno mercato nell’economia di per sé non significa niente, men che mai una politica a sostegno della classe lavoratrice e palesa solo l’illusione di chi lo propone. In alcuni paesi, tra cui l’Italia (o il Giappone), lo Stato ha avuto un ruolo decisivo nello sviluppo del capitalismo e il suo intervento nell’economia per sostenere l’industria privata è stato in varie forme una costante.

Il capitalismo in occidente non ha più visto una crescita pari a quella del “trentennio glorioso”. L’economia globale negli anni ’80 e ’90 è potuta crescere per un insieme di fattori: l’espansione del mercato in Russia, nell’Est Europa e in Cina, con la loro manodopera a basso costo, l’aumento dello sfruttamento della classe operaia seguita alla sconfitta subita dal movimento operaio e il ricorso massiccio al credito che hanno artificialmente espanso il mercato e procrastinato la crisi fino allo scoppio del 2007.

Keynes è tornato?

Con lo scoppio della crisi gran parte degli economisti keynesiani hanno provato a prendersi la rivincita sui propri rivali, accusando l’economia ortodossa di essere a sua volta responsabile della crisi. Di nuovo quindi le parti si sono invertite ma il tentativo di riproporre politiche keynesiane su larga scala è nella stragrande maggioranza dei casi caduto nel vuoto.

Alcuni citano l’American Recovery and Reinvestment Act varato da Obama nel febbraio 2009 con i suoi 800 miliardi di investimenti come un esempio di politica keynesiana ma in realtà gli stessi economisti keynesiani come Krugman e Stiglitz lo hanno definito insufficiente per rispondere alla profondità della crisi. La crescita che si registra negli Usa negli ultimi anni piuttosto che dipendere dalle politiche keynesiane è invece frutto dello sfruttamento della classe operaia i cui salari sono stagnanti e non crescono dal 1997. L’elezione di Trump è del resto l’espressione di una crisi profonda della società americana e della sua egemonia a livello internazionale.

Neanche al di qua dell’atlantico, anche se in ritardo rispetto agli Usa, gli stimoli sono mancati. Le istituzioni europee sono intervenute a più riprese per salvare le banche, stampando moneta col quantitative easing per la cifra astronomica di più di duemila miliardi di euro, senza che questo sorbisse alcun effetto rilevante. Ad ogni modo la questione centrale è che nessun paese europeo con i ritmi di crescita attuali, che negli ultimi decenni sono un terzo di quelli che c’erano nel boom del secondo dopoguerra, può permettersi una vera politica keynesiana, anche e soprattutto perché una politica in deficit aggreverebbe ancora di più il già alto indebitamento degli Stati e il rischio di default senza una reale via d’uscita dalla crisi. L’esperienza del Giappone, dove per anni sono stati fatti tentativi di ogni tipo

di politiche in deficit, lo dimostra.

Ad oggi l’unico paese che può permettersi una politica keynesiana è la Cina, che ha lanciato un piano di investimenti pubblici in infrastrutture, ma non solo, senza precedenti. Hanno anche attivato un piano per offrire credito facile, il che rischia di far aumentare le contraddizioni dell’economia del paese, con l’aumento del debito pubblico e privato. Il ricorso al credito, se per ora ha salvato l’economia cinese, produce bolle speculative e rischia di far esplodere una crisi più profonda in avanti.

Ad oggi quindi un ritorno a Keynes è impossibile ancora di più se con questo si intende, oltre al sostegno alla domanda e agli investimenti, una politica di protezione sociale.

Keynes, Marx e le ragioni della crisi

È paradossale la fortuna di Keynes a sinistra, specie se si considera che l’economista britannico fu un fiero sostenitore degli interessi della borghesia.10 È nota l’avversione di Keynes per Marx11 e la sua lotta contro gli ideali rivoluzionari e del bolscevismo. Keynes e Marx condividono la tesi che il sistema economico capitalista sia instabile, le ragioni individuate da entrambi sono però molto diverse tra loro.

Il capitalismo per Keynes è un sistema economico che può tendere alla piena occupazione (che dal punto di vista marxista è un’utopia) e al miglioramento del benessere sociale per tutti. Questa tendenza però può essere ostacolata da un cattivo funzionamento del settore finanziario, quello dei rentier. Gli “animal spirits”, ovvero la fiducia nel futuro degli investitori, possono essere scossi da queste disfunzioni che creano instabilità e quindi recessione. Le crisi generano una contrazione della propensione ad investire da parte di chi detiene risorse monetarie e aumenta invece quella al risparmio. L’accumulazione eccessiva di risparmio è infatti per Keynes una delle manifestazioni della recessione. La preferenza per la liquidità, che è uno dei sintomi dell’incertezza, mette in secondo piano l’investimento rispetto alla detenzione di moneta a scopo precauzionale. Con il calo degli investimenti si crea una crisi della domanda effettiva e con essa si realizza anche un crollo dei consumi e dell’occupazione. Tutta la Teoria Generale è proiettata a trovare delle soluzioni per fare in modo che il livello degli investimenti, che sono il motore della crescita economica, non subisca crolli. I principali rimedi individuati in contesti di crisi economica sono due: l’abbassamento del tasso d’interesse e l’aumento della spesa pubblica. Keynes sosteneva che utilizzando questi due strumenti e attraverso la regolamentazione del mercato l’umanità si sarebbe assicurata, in un periodo ragionevole di tempo, un futuro senza crisi e senza rentier.12

È un fatto che secondo Keynes sarebbe possibile raggiungere la piena occupazione, ma spesso si tace sul metodo suggerito per farlo. Per l’economista inglese infatti, dato che esiste un legame tra i salari reali e la produzione, l’unico rimedio per garantire la piena occupazione è il taglio dei salari reali. Le ragioni delle crisi in Keynes restano nei confini dell’economia classica nella misura in cui la loro manifestazione è il prodotto di inefficienze nel sistema a cui è possibile porre rimedio. Gli strumenti di politica economica keynesiani sono quindi ben lontani dall’essere concepiti come misure economiche a sostegno della classe operaia.

Per Marx la crisi non è il frutto di una scarsità della domanda ma della sovrapproduzione. Contrariamente all’economia keynesiana per Marx il cuore del capitalismo non è rappresentato dagli investimenti ma dalla ricerca del profitto: è questo che spinge i capitalisti ad investire. Per massimizzare i profitti i capitalisti devono produrre sfruttando al massimo le forze produttive, inondando il mercato di merci, che inevitabilmente restano invendute e il profitto non viene realizzato.

La mancata trasformazione delle merci prodotte in profitto è il principale elemento che causa la sovrapproduzione e quindi la crisi. La fiducia degli investitori, gli “animal spirits” e tutte le motivazioni idealiste e soggettiviste che trovano spazio nella teoria keynesiana sono sostituite nella teoria di Marx da ragioni oggettive e materiali che spiegano in profondità le leggi del capitalismo. Non si tratta di avere o meno fiducia nel futuro, ma di profittabilità o meno del mercato, processo che Marx spiegò nel terzo volume del Capitale con la teoria del calo tendenziale del saggio di profitto. Lo stimolo keynesiano può servire sul breve periodo ma di per sé non è in grado di risolvere la crisi: nessuno è infatti disposto ad investire se esiste già un sottoutilizzo delle attuali forze produttive.

La sinistra rivoluzionaria e la lotta contro il capitalismo

Da un settore dominante della borghesia e dalle istituzioni che la rappresentano, a partire dall’Unione europea, l’austerità è presentata come inevitabile. Questo dal punto di vista del loro interesse di classe ha una sua logica, ma in nessuno dei paesi queste politiche hanno suscitato i risultati sperati. In Grecia, l’attacco della troika e il tradimento di Tsipras hanno fatto sì che l’operazione è riuscita ma il paziente è morto!

Il massacro sociale che stanno portando avanti, l’aumento vertiginoso delle disuguaglianze, gli attacchi alle condizioni di vita di milioni di persone dimostrano il vicolo cieco in cui si trova il capitalismo. La crisi ovviamente restringe gli spazi per un nuovo compromesso sociale e spinge la classe dominante ad affondare il colpo, ma in generale la ripresa è flebile e rimangono bassi gli investimenti e la produttività del lavoro mentre la borghesia non ha modelli a cui appellarsi per uscire dalla crisi.

In questo contesto le riproposizione del keynesismo è poco più del riflesso di un’epoca che non c’è più e che non potrà tornare. Sono le condizioni materiali e la mancanza di margini economici a rendere oggi più di ieri utopistica la possibilità di riformare il capitalismo.

La riproposizione di una sinistra di classe non potrà rispondere alla crisi del liberismo rispolverando keynes ma riscoprendo Marx. Il riarmo ideologico e la delimitazione del campo dal punto di vista di classe saranno fondamentali. La lotta contro l’austerità deve passare inevitabilmente per mobilitazioni di massa e un programma che punti a rovesciare questo sistema.

Note

- Il dibattito su questo tema, anche se si è riacceso con lo scoppio della crisi del 2008, non è nuovo, si veda L’utopia keynesiana e la crisi organica del capitale reperibile al seguente link: https://old.marxismo.net/crisi-economia/economia/crisi-ecomonica/lutopia-keynesiana-e-la-crisi-organica-del-capitalismo.

- L’ordoliberismo, o economia sociale di mercato, è una scuola economica nata a Friburgo, in Germania, negli anni ’30. Il nome deriva dalla rivista Ordo, fondata dall’economista Eucken nel 1940. Differentemente dal liberismo classico che considera il mercato una realtà autonoma in cui lo Stato non deve intervenire, l’ordoliberismo sostiene che per garantire la massima concorrenza è necessario un ruolo attivo dello Stato.

- Coloro i quali si oppongono a Keynes tendono a sottolineare come Roosevelt fosse contrario all’idea della spesa in deficit da parte dello Stato e fosse un sostenitore, almeno nei primi anni del suo mandato, del pareggio di bilancio. Una critica che però è secondaria rispetto al cuore economico del New Deal e del ruolo dello Stato nell’economia.

- Dalla fine del ’34 in poi la Federal Reserve divenne il centro principale dell’influenza keynesiana. Nel ’38 a Washington si stabilirono attorno all’economista Lauchlin Currie un gruppo di economisti apertamente keynesiani. Su questo si veda: A. Sweezy, The Keynesians and Government Policy, 1933-1939, in The American Economic Review Vol. 62, No. 1/2 (Mar. 1, 1972), pp. 116-124.

- Per approfondire questi aspetti così come altri ripresi in questo articolo si veda Luca Lombardi, Il Keynesismo non può condurci fuori dalla crisi, reperibile al seguente link: https://old.marxismo.net/economia/economia/economia/il-keynesismo-non-puo-condurci-fuori-dalla-crisi.

- Vedi J. K. Galbraith, Storia della economia, Milano 1988, pp. 216-246.

- L. Trotsky, Opere Scelte, vol. 9, Roma 1997, p. 290.

- T. Grant, Il lungo filo rosso, AC Editoriale, Milano, 2007, p. 452.

- Nella teoria keynesiana la disoccupazione deriva dal basso livello della domanda aggregata mentre l’inflazione è concepita solo in un mercato che ha raggiunto il pieno impiego.

- Nello scritto Sono un liberale?, Keynes così chiarifica la sua scelta di campo: “Dovrei, dunque, iscrivermi al Partito laburista? Di primo acchito è più seducente, ma visto da vicino presenta grosse difficoltà. Tanto per cominciare, è un partito di classe, e di una classe che non è la mia. Se mai dovessi perseguire interessi settoriali, sosterrei i miei. Quando poi si viene alla lotta di classe vera e propria, il mio patriottismo locale e personale (come quello di chiunque altro salvo alcuni indisponenti zelatori) va al mio ambiente: subirò l’influenza di ciò che mi sembra essere giustizia e buon senso, ma la lotta di classe mi trova dalla parte della borghesia colta” (J. M. Keynes, La fine del laissez-faire e altri scritti, Torino, 1991, p. 46).

- Keynes in una lettera a Sraffa del 5 aprile del 1932 scriveva: “Ho provato sinceramente a leggere i volumi di Marx, ma ti giuro che non sono proprio riuscito a capire cosa tu ci abbia trovato e cosa ti aspetti che ci trovi io! Non ho trovato neanche una sola frase che abbia un qualche interesse per un essere umano dotato di ragione. Per le prossime vacanze dovresti prestarmi una copia del libro sottolineata.” E ancora: “Ma i principi del laissez-faire hanno avuto altri alleati oltre i manuali di economia. Va riconosciuto che tali principi hanno potuto far breccia nelle menti dei filosofi e delle masse anche grazie alla qualità scadente delle correnti alternative – da un lato il protezionismo, dall’altro il socialismo di Marx. Queste dottrine risultano in fin dei conti caratterizzate, non solo e non tanto dal fatto di contraddire la presunzione generale in favore del laissez-faire, quanto dalla loro semplice debolezza logica. Sono entrambe esempio di un pensiero povero, e dell’incapacità di analizzare un processo portandolo alle sue logiche conseguenze. (…) Il socialismo marxista deve sempre rimanere un mistero per gli storici del pensiero; come una dottrina così illogica e vuota possa aver esercitato un’influenza così potente e durevole sulle menti degli uomini e, attraverso questi, sugli eventi della storia” (J. M. Keynes, La fine del laissez-faire e altri scritti, cit., pp. 34-35).

- Secondo Keynes il peso dei rentier nel corso del tempo si sarebbe naturalmente ridotto fino a scomparire, facendo spazio alla borghesia produttiva.