Prefazione all’edizione inglese del discorso di Marx sulla questione del libero scambio

4 Marzo 2017

L’Ottobre e l’arte

10 Marzo 2017Quando c’erano i briganti. Ascesa e repressione del brigantaggio post-unitario (1860-1870)

di Antonio Erpice

Introduzione

Da diversi anni il brigantaggio meridionale è al centro di un interesse crescente. Decine e decine di libri, articoli e siti web vengono di continuo pubblicati con l’ambizione di spiegare il reale corso degli eventi del periodo risorgimentale. Parte importante di questo materiale non aggiunge nulla alle tradizionali tesi a difesa del Regno delle Due Sicilie, ma alla base della loro diffusione vi è il senso di indignazione che provoca il tributo pagato dai meridionali nel processo di unificazione nazionale, a partire dal sangue versato nella cosiddetta guerra al brigantaggio.

Al pari di altre parti d’Italia, il brigantaggio nel meridione ha una lunga tradizione, con la presenza di bande dedite alle rapine, alle razzie, ai sequestri e alle estorsioni, che si confondono quindi con i fenomeni di criminalità comune.

Nei processi di trasformazione della società meridionale tra settecento e ottocento le bande di briganti assumono un ruolo importante nello scontro politico in atto1, soprattutto negli anni ’60 dell’ottocento la guerriglia delle bande e le rivolte contadine si intersecano con la reazione clericale e borbonica al processo di unificazione e rappresentano uno dei problemi principali del nascente Stato italiano.

L’inizio della reazione e le prime rivolte contadine

Il 6 settembre del 1860 Francesco II di Borbone, re del Regno delle Due Sicilie abbandona Napoli e si trasferisce a Gaeta per serrare le file e preparare la controffensiva al processo unitario. Nei piani del re vi è la riorganizzazione dell’esercito per riconquistare Napoli e sedare le rivolte dei liberali che in alcuni casi accompagnano l’avanzata di Garibaldi. I Borbone, al fine di creare disturbo dietro le linee piemontesi, mandano truppe irregolari negli Abruzzi2, dove resiste la fortezza di Civitella del Tronto, rimasta con Messina e Gaeta le uniche roccaforti borboniche. Al di là di qualche parziale successo, la resistenza dell’esercito garibaldino sul Volturno3 e l’intervento dell’esercito piemontese al Sud rendono effimero il piano di Francesco II, che è costretto a chiudersi a Gaeta per l’ultima resistenza.

Al fianco alle operazioni militari, nella strategia dei Borbone vi è il ricorso, come è loro tradizione, alla sollevazione contadina in proprio favore. Per i contadini l’ostilità al processo unitario è in primo luogo l’ostilità ai galantuomini, cioè ai signori e ai grandi possidenti agrari. Le prime rivolte avvengono nel processo di disgregazione dello Stato borbonico e non hanno, salvo qualche eccezione, un indirizzo politico e un orientamento reazionario e legittimista (a sostegno cioè del “legittimo” sovrano Francesco II di Borbone).

In Sicilia i contadini si schierano a favore dell’impresa garibaldina, vedendo in essa la possibilità di un reale miglioramento delle proprie condizioni. Il governo garibaldino, mentre si combatte a Palermo, promette che i combattenti per la patria riceveranno parte delle terre del demanio. Gravi disordini scoppiano in vari centri (Alcara Li fusi, Biancavilla, Bronte ecc.). Le promesse sulla distribuzione della terra, però, si scontrano presto con la difesa dell’interesse di classe degli agrari, come dimostra l’eccidio di Bronte, dove i garibaldini reprimono la rivolta contadina con arresti e condanne a morte.

Anche in altre parti del Sud Italia (nel salernitano, in Basilicata e in Calabria) i liberali promettono ai contadini l’abolizione della tassa sul macinato, la soluzione della questione demaniale, la divisione di alcuni possedimenti borbonici e la diminuzione dei prezzi del pane e del sale. I moti contadini hanno come rivendicazione la quotizzazione (divisione) delle terre e gli usi civici delle terre demaniali, cioè il loro utilizzo per il pascolo e la raccolta, protestano, come vedremo, contro i proprietari usurpatori e la tassazione locale.

È in questo contesto che la propaganda borbonica si salda con il malessere contadino.

Nel settembre del ’60 ad Ariano Irpino avviene la prima grande reazione, una sollevazione di massa contro il governo provvisorio liberale. I contadini della zona, incoraggiati dalla presenza di truppe regolari borboniche nelle vicinanze, insorgono in seguito alla sobillazione dei borbonici e del vescovo e uccidono 140 liberali e membri della guardia nazionale4. Altri paesi limitrofi li seguiranno, con l’assassinio di liberali e saccheggi. Ulteriori moti scoppiano in zone come il vastese, il Matese, il Molise e nelle Marche. Un ruolo decisivo è giocato dalle autorità militari e religiose pontificie, che preparano la guerriglia in funzione dell’intervento dei piemontesi. È proprio lo Stato Pontificio ad avere la paternità nel ricorso al brigantaggio, inteso come guerriglia di bande di soldati e contadini organizzati con finalità politica contro i liberali, a difesa del trono e dell’altare.

La questione demaniale

Nell’ottobre del ’60 le forze unitarie devono affrontare la minaccia militare borbonica in Terra di Lavoro ma anche un’ondata di sommosse che scoppiano in particolare il 21 ottobre, giorno del plebiscito di annessione al regno d’Italia.

È indubbio che la questione demaniale giochi un ruolo decisivo nelle agitazioni contadine, fornendo linfa al brigantaggio e in generale all’ostilità verso lo Stato unitario. Nel Sud Italia, agli inizi dell’ottocento, durante il periodo francese5, vi è la fine dei poteri giurisdizionali dell’aristocrazia e la libera commerciabilità della terra. Parte degli appezzamenti fondiari passano dal baronaggio (che riesce a mantenere la libera proprietà degli antichi possedimenti) e dagli enti ecclesiastici ad una nuova borghesia, mentre si aggrava la condizione dei contadini che in alcuni centri raggiunge il 90% della popolazione, la borghesia terriera cresce e si rafforza al di fuori di uno scontro con la proprietà nobiliare.

Dal punto di vista sociale la situazione peggiore è quella dei contadini braccianti e dei nullatenenti, caratterizzati da salari da fame e condizioni di estrema povertà ma anche quella dei coltivatori diretti, detti particellari, non è molto migliore.

La legge del 1806 sulla privatizzazione delle terre di diritto feudale da la possibilità ai comuni di chiedere che parte di queste vengano dichiarate demaniali, cioè pubbliche, e quotizzate, ovvero divise in piccole quote tra i contadini poveri, per sopperire alla perdita degli usi civici dei terreni. Ma i comuni spesso non rivendicano la propria parte, anche per non scontrarsi con gli ex feudatari. Le quotizzazioni vengono quindi bloccate o ritardate da quelli che sono definiti usurpatori e cioè privati che si impadroniscono delle terre contese. I più grandi usurpatori sono i grandi possidenti, si tratta spesso di antiche famiglie ex feudali o succedute ai feudatari. A fianco a questi vi sono anche usurpatori di formazione più recente, che hanno potuto godere di favoritismi dopo il decennio francese e che per questo spesso suscitano un’indignazione ancora maggiore.

Se la maggior parte della nobiltà latifondista rimane legittimista, la borghesia agraria aderisce rapidamente al processo unitario al fine di salvaguardare i propri privilegi e interessi di classe, mentre un settore della borghesia agraria media e piccola fornirà l’ossatura dei quadri al partito borbonico, appoggiando in alcuni casi attivamente il brigantaggio.

Sulla pressione delle mobilitazioni contadine, la luogotenenza Farini6 riapre la questione demaniale, con la quotizzazione dei demani non contesi, la conciliazione e la soluzione di controversie per occupazioni. Il decreto non ha operatività, anche per le divisioni interne al governo. Le istruzioni necessarie per renderlo operativo arriveranno più di un anno e mezzo dopo, il 3 luglio del ’61, ma alcuni articoli renderanno impossibile procedere7, la posizione degli usurpatori sarà intoccabile. L’opera dei commissari ripartitori istituiti col decreto di Farini dura solo sei mesi, scaduto l’anno, la competenza delle ripartizioni ritorna nelle mani dei prefetti, quella sui demani dal Ministero degli interni passa a quello dell’agricoltura, industria e commercio, con risultati ancora più miseri rispetto alle terre ripartite8.

La questione militare

La portata delle sollevazioni contadine mette in difficoltà l’impresa garibaldina, dando tra l’altro maggiore forza ai moderati e ai possidenti agrari che, terrorizzati dal pericolo delle rivolte, chiedono la fine della dittatura garibaldina9, incapace di garantire i loro diritti di proprietà e l’annessione incondizionata. L’obiettivo dei moderati è in primo luogo quello di sbarazzarsi dei garibaldini per poi chiudere i conti con i Borbone.

Al fine di disarmare il potere dittatoriale l’esercito garibaldino è liquidato10. L’accesso di volontari nell’esercito regolare, con l’eccezione di alcuni ufficiali, viene impedito. Si promette la costituzione di un apposito esercito di volontari separato da quello regolare, mentre si lavora alla liquidazione dei volontari, col risultato di spingerli in gran parte al congedo. Verso la fine del ’60 i volontari meridionali danno vita a proteste e ammutinamenti fin nella stessa Napoli. Nella metà dell’inverno del ‘61 l’esercito garibaldino è sciolto e tutti i corpi volontari meridionali mandati a casa, alcuni di questi confluiranno nel brigantaggio.

Nei confronti delle strutture borboniche l’energia non è la stessa che si impiega nella liquidazione dell’esercito garibaldino e nello scontro con i democratici11.

L’esercito borbonico è uno strumento fondamentale per il regno, intriso di spirito legittimistico e tradizionalistico, un’arma fondamentale per la repressione interna. Cavour prova a guadagnarlo alla sua causa, ma la maggior parte dell’esercito borbonico rimane fedele a Francesco II. Lo spirito di conciliazione che anima i moderati continua anche dopo la dissoluzione dell’esercito borbonico. Una commissione ad hoc gestisce le domande degli ufficiali borbonici che vogliono aderire all’esercito unitario (nel febbraio del ’61 vi sono passati 2.191) e vengono esaminate persino le domande provenienti da coloro i quali sono ancora in servizio per Francesco II, così come quelli che avevano servito nell’esercito mercenario pontificio di Lamorcière12.

Nei confronti di sottufficiali e uomini di truppa borbonici, la cui provenienza è fondamentalmente contadina, l’atteggiamento è diverso. Di questi, molti erano caduti nelle mani dell’esercito sardo, ingrossando le fila dei prigionieri trasferiti al Nord, altre migliaia erano tornati a casa dopo il disfacimento dell’esercito.

La necessità di ingrossare le file dell’esercito del nascente Stato italiano si affronta con un decreto del 20 dicembre del 1860 che impone il richiamo alle armi per tutti gli individui delle leve dal ’57 al ’60 delle province napoletane. Tutti gli altri vengono lasciati a casa, in congedo illimitato, in attesa di eventuali chiamate e 2.600 prigionieri vengono rilasciati. La coscrizione obbligatoria è un fallimento, i renitenti sono in maggioranza. Nonostante il termine venga prorogato si presentano 20mila uomini su un gettito di 72mila.

I vecchi soldati e i graduati del disciolto esercito borbonico saranno un fattore decisivo per l’ingrossamento delle file del brigantaggio (portandovi tra l’altro la propria esperienza militare), a cui si aggiungeranno i renitenti alla leva, la cui durata è di 8 anni.

Anche sul fronte amministrativo ci si muove all’insegna della continuità e non vi è un vero processo di epurazione antiborbonica. I grandi galantuomini trasformisti sono i vincitori della conquista per i pubblici impieghi. Questi si schierano formalmente a favore dell’unificazione, salvo poi sabotare la costruzione del nuovo apparato statale. La luogotenenza manca tra l’altro di forze repressive efficaci. La guardia nazionale è peggiorata, in intere province è al disfacimento, in altre zone sono confluite nell’esercito garibaldino e quindi disciolte con esso, non migliore è la situazione di polizia e carabinieri.

Nel dicembre del ’60 Farini riorganizza la guardia nazionale, per censo ed eliminando la discriminante antiborbonica. Con la successiva abolizione dei Consigli di luogotenenza, il governo piemontese mette fine alle spinte autonomiste presenti al Sud, con un’opera di unificazione e centralizzazione. La Guardia nazionale è ristretta ai soli proprietari, con l’allontanamento degli elementi proletari accolti nel ’60. Vengono aboliti tutti i comandi provinciali e distrettuali nati durante l’insurrezione. La Guardia nazionale ne esce indebolita, specie per l’immissione di elementi retrivi e doppiogiochisti, a cui si aggiunge lo scarso coordinamento tra i municipi, che è però fondamentale per contrastare il brigantaggio e le bande che si muovono da un territorio all’altro. È il risultato della diffidenza dell’armamento delle popolazioni meridionali, seppur inquadrate in un esercito di classe. Da questa diffidenza, che produce la debolezza e la scarsa organizzazione delle milizie cittadine, deriva l’inferiorità militare rispetto alle bande contadine, col risultato che l’unico strumento di repressione è l’esercito regio.

La crisi nel Mezzogiorno e l’intensificarsi dei moti contadini

Il crollo del regime borbonico è accompagnato da una crisi economica e sociale. Il bilancio dello Stato borbonico è in deficit già dall’estate del ’60. Gli scambi con l’estero crollano, i movimenti del porto di Napoli sono insignificanti, i rapporti commerciali tra Napoli e le province si fermano, con una fuga dei capitali dai settori commerciali e industriali verso la rendita. L’arsenale di Castellammare è chiuso, gli opifici tessili di Sora sono fermi, dilaga la disoccupazione a Napoli ma anche nelle campagne, accompagnata da un aumento del carovita e dei generi di prima necessità.

I piani della luogotenenza per lavori pubblici, bonifiche, strade, ecc. rimangono lettera morta. In varie zone scoppiano disordini, le autorità governative qualificano tutti i moti come reazionari, reagendo ovunque con repressione e arresti13.

L’azione borbonica può approfittare del malcontento per indirizzare la protesta contro le nuove autorità. Tra la fine del ’60 e l’inizio del ’61 in diversi centri abitati avvengono reazioni di massa con caratteristiche insurrezionali, sono promosse da notabili locali borbonici con l’aiuto di ex soldati e contadini. Francesco II, nonostante l’assedio di Cialdini14, lavora da Gaeta per fomentare le sollevazioni, alimentando le speranze di un suo possibile ritorno, promettendo riforme, regime costituzionale e ampie libertà. Alcuni capibanda si recano a Gaeta per ricevere istruzioni e finanziamenti per armare le bande15. La cospirazione borbonica si allarga, estendendosi a tutte le province, si prova a dare un piano insurrezionale a Napoli che però viene scoperto e bloccato dalla polizia, che arresta, tra gli altri, sette generali e due colonnelli borbonici.

All’inizio del ’61 crescono le azioni di guerriglia alla frontiera pontificia e il brigantaggio si intensifica, specie in Abruzzo, ma anche in Basilicata, Molise, Puglia e Calabria. La risposta violenta da parte dell’esercito, che interviene fin dall’inizio col pugno di ferro per ristabilire l’ordine, non fa altro che aumentare il malessere rispetto alle nuove autorità. Fin da subito settori dell’esercito chiedono lo stato d’assedio, prontamente proclamato in alcuni territori, altri i pieni poteri dittatoriali militari ai generali, si succedono i proclami ultimativi; la fucilazione sommaria16 diventa l’unico mezzo di repressione utilizzato e viene impiegato non solo contro chi oppone resistenza armata. Le fucilazioni, gli arresti di massa, la distruzione dei villaggi alimentano coloro i quali lasciano i centri abitati e si danno alle campagne, unendosi alle bande e dando linfa al legittimismo antiunitario e a coloro i quali definiscono invasori i piemontesi.

La speranza dei Borbone e dello Stato Pontificio è quella di provocare una sollevazione generale nel Mezzogiorno, sperando nell’intervento di qualche potenza europea assolutista. La collaborazione con lo Stato Pontificio è importante, essendo un luogo protetto in cui possono riparare le bande brigantesche. I politici e i militari borbonici rifugiati nello Stato Pontificio hanno gioco facile nell’organizzare incursioni nei territori limitrofi, dove era già attiva la banda di Luigi Alonzi (Chiavone) che sviluppa contatti regolari con i comitati borbonici di Roma, con lui operano anche un gruppo di legittimisti stranieri.

L’esercito sabaudo riesce ad ottenere una vittoria significativa a Scurcola, passata alla storia per uno spietato massacro di 89 prigionieri, fucilati nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, oltre ai 40 morti in battaglia, che suscitano forte impressione nella popolazione del luogo. Più in generale, le truppe italiane riescono a contenere e a contrattaccare i tentativi di incursione, accelerando il processo di disgregazione dell’esercito borbonico.

Dopo la resa di Gaeta del 13 febbraio del ‘61 il re si trasferisce a Roma, godendo della protezione papale. Il clero meridionale nel Mezzogiorno è numeroso e politicamente ed economicamente influente, legato all’assolutismo borbonico, è uno dei pilastri, con la polizia e l’esercito, della stabilità del regno. Ordini religiosi fanno regolari rapporti alla polizia sui cittadini e la loro devozione al re e a Dio. Se negli strati più bassi del clero possono esistere posizioni liberaleggianti, l’episcopato è tutto schierato con i Borbone.

Con il crollo del regno molti fuggono a Roma e Napoli, chi rimane è ostile alle nuove autorità, in linea con le direttive e l’orientamento papale. La prima luogotenenza napoletana è morbida nei confronti del clero, fino ai decreti Mancini17. I decreti prevedono, tra le altre cose, la vendita in massa dei beni ecclesiastici e la quotizzazione tra i contadini delle terre appartenenti agli enti religiosi, al fine di separare gli interessi dei contadini da quelli del clero. Un programma che, anche se rimane in gran parte lettera morta, ricompatta il clero verso la reazione.

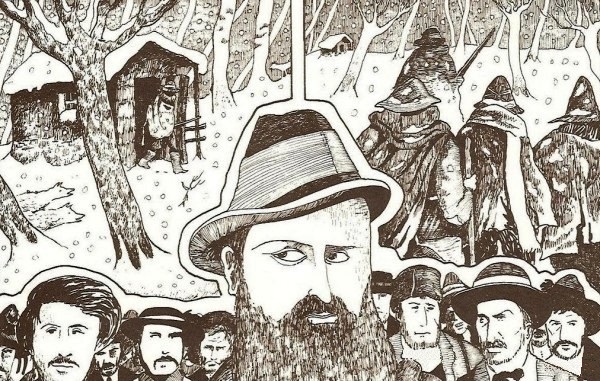

Nell’inverno ‘60-‘61 bande armate vanno costituendosi un po’ ovunque attorno ad alcuni capi. Vi accorrono ex soldati borbonici, disertori, evasi dalle carceri, elementi compromessi con le autorità, contadini e montanari ansiosi di bottino e di vendetta. Queste bande si aggirano intorno ai centri abitati, hanno le loro basi nei boschi e sui monti, compiono ricatti ai proprietari, vendette personali e piccoli colpi di mano contro le autorità municipali e la guardia nazionale.

La reazione nel melfese e il grande brigantaggio

L’agitazione cresce, la reazione più importante scoppia in Basilicata, dove vi è un terreno favorevole, maggior arretratezza e miseria e l’assenza di truppe regolari. Prendono il via una serie di disordini e sommosse contro le imposte e moti demaniali in diversi paesi. Attorno a Carmine Donatelli (Crocco) di Rionero, si forma una delle bande più numerose. Crocco, la cui vicenda biografica è esemplare18, ha doti da capo militare e compone una costellazione di bande, guidate da diversi luogotenenti, come Ninco Nanco o Schiavone, che danno vita anche ad azioni autonome. Con Crocco collabora anche un generale legittimista francese: Augustin Marie Olivier de Langlais, che è il tramite tra i briganti e il comitato borbonico.

La reazione del Melfese parte da Castel Lagopesole, antico feudo della famiglia legittimista Doria. Il nucleo iniziale della banda è composto da ex soldati borbonici a cui si aggiungono le masse contadine. L’8 aprile del ‘61 i soldati con le bandiere bianche borboniche e i contadini con le coccarde rosse invadono Ripacandida, uccidendo il capitano della guardia nazionale, nemico personale di Crocco. Il 10 occupano Venosa, qui vengono uccisi alcuni liberali, aperte le carceri, bruciati gli archivi, saccheggiate le casse comunali. Crocco nomina nuovi amministratori, proclamando la restaurazione del potere borbonico. Pochi giorni dopo entra a Melfi, accolto trionfalmente dalla popolazione insorta e degli stessi possidenti locali che si sottomettono ai balzelli imposti, spaventati dai moti contadini.

I fatti di Venosa e Melfi mettono in agitazione i comuni circostanti, il che aumenta la mancata resistenza all’impresa di Crocco che avviene senza grandi violenze, con la guardia nazionale che si concentra a Rionero, dove respinge l’assalto dei briganti.

Dopo due giorni Crocco lascia Melfi e tenta una scorribanda nell’alta Irpinia. Accerchiato, si ritira a Castel Lagopesole, dove subisce perdite in seguito all’attacco di un liberale, Davide Mennuni, che organizza una squadra a cavallo con 60 sodali.

Nel frattempo la repressione colpisce un po’ dappertutto e i contadini che hanno partecipato o favorito la rivolta vengono fucilati. Alla reazione nel melfese segue una nuova ondata di sollevazioni contadine. In vari comuni viene risollevato il potere borbonico, non solo in Basilicata ma anche al confine con lo Stato Pontificio, in Terra di Lavoro, in Capitanata. Le truppe di rinforzo da Torino arrivano troppo tardi per evitare il dilagare della rivolta contadina, con azioni di guerriglia e sollevazioni che coinvolgono migliaia di insorti. Le bande crescono di numero e di aggressività, nelle diverse regioni del Mezzogiorno gli attacchi aumentano con l’uccisione di liberali, di sindaci, di ufficiali della guardia nazionale, si compiono saccheggi dei beni e di possidenti, gli archivi comunali vengono distrutti e spesso le carceri aperte.

Quasi tutte le rivolte vengono represse sanguinosamente nel giro di pochi giorni dalle forze militari e dalla guardia nazionale, accorse dalle zone limitrofe. Se i paesi oppongono resistenza vengono dati alle fiamme, con esecuzioni sommarie e arresti in massa. Reprimere le bande è più complicato per via delle tecniche di guerriglia. Le continue perlustrazioni non danno risultati apprezzabili, mentre lo scontro avviene attraverso piccoli e ripetuti episodi, con poche perdite ma un grande dispendio di energie.

La crisi politica del luglio ‘61 porta Cialdini al comando, egli unisce nelle sue mani poteri militari e civili, è luogotenente e comandante del VI corpo d’armata. Quando arriva a Napoli ha a disposizione 22mila uomini, ma poco dopo un mese è costretto a chiederne altri. A dicembre gli uomini nelle province meridionali sono 50mila. Un afflusso che continua per tutto il 62 e il ’63.

Intanto le mobilitazioni aumentano di intensità, per citare alcuni degli episodi più importanti: nell’avellinese il 7 luglio diverse centinaia di briganti, ex soldati e contadini occupano Montefalcione, la rivolta si estende ad altri paesi. Alla fine saranno 31, minacciano la stessa Avellino. Interviene la legione ungherese per ristabilire l’ordine. Il 9 luglio nel cosentino un migliaio di contadini insorti arriva quasi ad attaccare Cosenza. A Gioa del Colle, in Puglia, il 28 luglio la città, fortemente divisa tra liberali e legittimisti, è attaccata dalla banda di Pasquale Domenico Romano, ex sergente borbonico ispirato da valori religiosi e legittimisti, con cui insorgono popolani e contadini, attaccando la guardia nazionale. Entro la sera sono sconfitti e oltre un centinaio di contadini fucilati, 120 sono gli arrestati.

Cialdini riesce nel suo intento superando la fase critica dell’estate del ’61, quando i rischi di un’insurrezione generale sono maggiori. Lo fa con le perplessità della destra al governo e con l’appoggio della sinistra meridionale e attraverso l’utilizzo di un massiccio arruolamento della guardia nazionale mobile. Nel giro di pochi giorni si presentano 600 ufficiali ex garibaldini a cui vengono riconosciuti i gradi conseguiti. A Napoli in due giorni i volontari sono 8.000 e complessivamente vengono arruolati alcune decine di migliaia di uomini.

Cialdini comprende che insieme alle bande bisogna colpire il partito borbonico, usando misure poliziesche quali l’arresto e l’espulsione dal regno di personalità del clero, della nobiltà legittimista e dell’esercito borbonico. Una linea che crea panico tra i reazionari e la fuga all’estero e a Roma della maggior parte delle famiglie della nobiltà legittimistica, con la contrarietà del governo, a cui arrivano le proteste dei circoli legittimisti europei. Per Cialdini questi sono gli unici strumenti possibili per contrastare il partito borbonico, considerando anche la connivenza di polizia e magistratura, che non operano seriamente per scovarne le trame.

A Napoli esiste un comitato centrale borbonico, che tra il ’61 e il ’62 conosce un particolare attivismo, incrementando il brigantaggio, fornendo aiuto alle bande e sostenendo con mezzi legali e illegali la lotta antiunitaria. Ma soprattutto nelle province i comitati hanno un ruolo attivo nel reclutare e inquadrare i componenti delle bande, senza che vengano identificati e colpiti da polizia e magistratura.

Cialdini imprime alla repressione un carattere spietato, utilizzando le rappresaglie verso le popolazioni insorte. I fatti più sanguinosi accadono a Pontelandolfo. Qui il 7 agosto la popolazione, guidata da esponenti del clero e briganti, invade il comune, proclama un governo provvisorio, le bande e la popolazione insorta uccidono 40 soldati, 4 carabinieri e un ufficiale. L’esercito interviene su ordine di Cialdini, dando alle fiamme Casalduni, i cui abitanti sono riusciti a scappare e attaccando Pontelandolfo, fucilando chiunque vi si trovasse, l’intero paese è bruciato, 400 persone vengono arrestate.

Dopo l’estate, Cialdini in conflitto col governo, viene sostituito con La Marmora, nominato prefetto e comandante militare, mentre la grande avanzata del brigantaggio è rientrata, il grosso dell’esercito italiano è nel Mezzogiorno e Torino può godere di un potere effettivo.

La tattica di Cialdini produce generalmente un minor coinvolgimento delle popolazioni, con le bande che fanno meno incursioni nei centri abitati se non in quelli di montagna, più esposti. Diminuiscono a partire dal settembre del ‘61 le reazioni nei paesi e aumentano le attività di vero e proprio brigantaggio: sequestri di persona e ricatti, rapine, incendi e saccheggi di masserie e di case rurali, devastazioni di coltivati, uccisioni di animali, assassini di possidenti, sindaci, ecc. Azioni che inizialmente sono rivolte ai borghesi liberali ma che poi si estendono indistintamente a tutti i possidenti. Gli scontri con le truppe vengono evitati e si prediligono gli agguati a piccoli comparti.

L’autunno del ‘61 è anche il periodo in cui i borbonici provano a dare una direzione politica al brigantaggio. In particolare con l’invio nel Mezzogiorno di Josè Borjes, generale legittimista nato in Catalogna. Il 14 settembre sbarca in Calabria riparando sull’Aspromonte. Agisce ormai quando la rivolta contadina è rientrata e repressa. Si trova quindi con i suoi compagni isolati, con i proprietari liberali decisi a sterminarli e i contadini timorosi e diffidenti. Riesce a mettersi in contatto con la banda Mittica e poi con Crocco, che incontra nel bosco di Castel Lagopesole. Crocco non è disposto a cedere molto sul suo territorio ma Borjes riesce a convincere de Langlais, tant’è che riorganizzano le bande su basi militari.

Ai primi di novembre con 1.200 uomini discendono dal Vulture. Diversi comuni vengono invasi (Trivigno, Garaguso, Salandra, Stigliano ecc) e messi a ferro e fuoco. I contadini accorrono a dare man forte nel saccheggio dei beni dei possidenti, che scappano in preda al panico. Anche questa volta le autorità civili e militari reagiscono debolmente, colti di sorpresa. L’esercito tallona le bande, provando a deviare il loro passaggio ma senza intervenire, sia per il sostegno delle masse contadine sia perché le bande sono numericamente considerevoli.

Borjes punta da diversi fronti su Potenza, sperando in una rivolta nella città ma a Vaglio i liberali oppongono resistenza e danno l’allarme, facendo ripiegare i briganti. Dopo aver subito significative perdite grazie alla resistenza a Pietragalla, Borjes si ritira, Crocco cerca di attaccare Avigliano contro il parere di Borjes, ma gli artigiani e i contadini del paese guidati dai borghesi lo respingono. L’incursione prosegue verso l’Irpinia mentre aumentano i contrasti tra Crocco e De Langlais e con lo stesso Borjes. Stretto da tutti i lati Crocco finisce il 27 novembre per ricondurre le sue bande, decimate e stanche nei boschi di Monticchio, dove disarma e congeda la maggior parte dei suoi uomini. Crocco dichiarerà nel processo a suo carico che la rottura con Borjes sarebbe avvenuta per il mancato arrivo delle migliaia di austriaci e spagnoli che Borjes aveva promesso, ma il vero problema è che Crocco, come dichiarerà per scagionarsi, non considera utile attaccare i paesi al fine di alimentare un’insurrezione, ma vuole limitarsi alle azioni di guerriglia nei possedimenti dei galantuomini, con base sui monti.

Finita la sua missione Borjes tenta di raggiungere con pochi compagni il territorio pontificio, è fermato a Tagliacozzo e fucilato l’8 dicembre del ‘61. Con Borjes finisce il tentativo di dare al brigantaggio un indirizzo politico, nella primavera del ’62 esso è spogliato dalle giustificazioni legittimiste. Intanto tra il ‘61 e il ‘62 c’è la disfatta di alcune bande: quella dei La Gala attivi in diversi territori campani, sui monti di Cervinara la banda di Crescenzo si è costituita deponendo le armi, dopo la ritirata di Crocco parecchi dei suoi uomini congedati sono uccisi o catturati. In altre realtà però come sul Gargano e in Capitanata il brigantaggio si intensifica. Lo stesso vale per l’attività di Chiavone lungo il confine pontificio, mentre battaglie vengono combattute in Abruzzo, nel salernitano e nel cosentino.