Gran Bretagna – Votiamo per Fiona Lali! Cacciamo i criminali di guerra!

31 Maggio 2024

Argentina – Il brutale piano di shock economico di Milei provoca una ribellione a Misiones

3 Giugno 2024di Francesco Salmeri

Recentemente le università americane sono state attraversate da un’ondata di proteste studentesche contro il genocidio a Gaza.

Le immagini di migliaia di studenti americani che montano le tende e occupano le università, sfidando con coraggio la repressione poliziesca, hanno richiamato alla memoria di molti quelle delle ben più vaste proteste contro la guerra in Vietnam. Sono stati gli stessi studenti e lavoratori dei campus americani a riannodare il filo rosso che lega la lotta per il Vietnam, ieri, alla lotta per Gaza, oggi.

In effetti, anche allora gli studenti furono i primi ad interpretare lo stato d’animo che covava nella società. Partendo dalle università, il movimento contro l’invasione americana del Vietnam assunse però rapidamente un carattere di massa.

L’opposizione di massa alla guerra in Vietnam si trasformò, così, in un catalizzatore di tutte le tensioni presenti nella società americana e si estese al movimento operaio e all’esercito, riuscendo a paralizzare la macchina bellica dell’imperialismo a stelle e strisce.

I giovani e i lavoratori americani avevano imparato che il vero nemico era in casa loro.

La storia del movimento contro la guerra in Vietnam assume oggi grande importanza per comprendere come sviluppare ed estendere la lotta contro il massacro del popolo palestinese. Le lezioni di quel movimento meritano di essere dibattute da tutti gli studenti, i lavoratori e i militanti che lottano oggi contro l’imperialismo e le sue guerre.

Un po’ di storia: dalla guerra per procura all’intervento diretto

L’intervento diretto dell’esercito americano in Vietnam ebbe inizio l’8 marzo del 1965, ma gli artigli dell’imperialismo USA stringevano il Vietnam nella propria morsa già dalla Seconda Guerra Mondiale. Dopo che la Lega per l’Indipendenza del Vietnam (Vietminh) guidata da Ho chi Minh dichiarò l’indipendenza nel 1945, gli Stati Uniti appoggiarono le pretese della Francia di riprendere il controllo delle sue colonie in Indocina. Le truppe del generale francese Leclerc vennero trasportate in Vietnam a bordo di navi americane.

Pur di reprimere la lotta rivoluzionaria dei contadini e dei lavoratori vietnamiti e di garantirsi il libero saccheggio delle colonie dei vecchi imperi europei, gli Stati Uniti non si fecero alcun problema ad abbandonare la retorica sulla libertà e la democrazia, che tanto millantavano nelle conferenze internazionali, e ad appoggiare le avventure di rapina del colonialismo francese.

Già a partire dal 1950, il colonialismo francese combatteva di fatto una guerra per procura per conto degli Stati Uniti. Nel 1952, la guerra della Francia veniva finanziata per il 40% dagli Stati Uniti, cifra che, nel 1954, raggiunse l’80%. (1)

Nel 1954, l’esercito di liberazione nazionale vietnamita sconfisse definitivamente i francesi nella battaglia di Dien Bien Phu. Le truppe rivoluzionarie dei contadini vietnamiti controllavano la stragrande maggioranza del paese. Tuttavia, gli americani (in accordo con la Cina di Mao e l’Unione Sovietica, che misero nel cassetto l’internazionalismo proletario in nome dei propri interessi burocratici) imposero la divisione del paese lungo il 17° parallelo: al Nord, la Repubblica democratica del Vietnam guidata da Ho Chi Minh; al Sud, il regime fantoccio del sanguinario dittatore Diem, messo al potere dalla CIA in funzione anti-comunista e totalmente dipendente dai finanziamenti e dagli aiuti americani. La guerra francese per la riconquista delle colonie si era trasformata progressivamente nella guerra degli Stati Uniti per contenere il comunismo.

La spartizione del Vietnam, con la promessa ingannevole di elezioni per la riunificazione – che il governo di Diem, in accordo con gli americani, non convocò mai – non poteva che portare a una ripresa del conflitto e a ulteriori massacri. E così, infatti, avvenne.

Nonostante il terrore bianco scatenato da Diem (90 mila morti e 800mila prigionieri) (2) e l’appoggio degli Stati Uniti (nel 1963, erano presenti all’interno dell’esercito sudvietnamita 16mila consiglieri militari americani), il regime sudvietnamita era estremamente instabile.

I contadini e i lavoratori disprezzavano il governo corrotto e sanguinario del Vietnam del Sud, che vedevano come la continuazione diretta del colonialismo francese e che raggruppava attorno a sé tutta la vecchia classe feudale vietnamita, desiderosa soltanto di recuperare gli antichi privilegi sulle terre che l’esercito di liberazione nazionale espropriava e distribuiva ai contadini poveri. Questo diede una base di massa alla guerriglia vietcong nel Sud e un ampio consenso alle forze della Repubblica Democratica del Vietnam nel Nord.

Pur di evitare che la dittatura di Diem venisse travolta dalla lotta rivoluzionaria dei contadini e dei lavoratori vietnamiti, gli americani orchestrarono un colpo di Stato per deporre l’impopolare Diem e sostituirlo con un altro fantoccio sotto il proprio controllo diretto, il generale sudvietnamita Van Thieu. Ma questo non portò ad alcun cambiamento sostanziale. Di fronte all’impossibilità di consolidare qualsiasi regime borghese in Vietnam, decisero così di intervenire direttamente con il proprio esercito.

L’incidente del Golfo del Tonchino – in realtà nient’altro che un’ennesima provocazione dell’imperialismo americano nei confronti del Vietnam del Nord – fornì il pretesto per l’invasione.

Il movimento contro la guerra in Vietnam

La decisione del presidente Johnson di inviare le truppe in Vietnam si dovette scontrare, inizialmente, con l’opposizione di soltanto poche migliaia di studenti ed attivisti, ma non passò molto tempo prima che il movimento cominciasse ad organizzarsi e ad acquisire un carattere di massa.

In un primo momento, non ci fu alcun punto di incontro tra il movimento operaio organizzato e il movimento degli studenti. Gli studenti nutrivano diffidenza, se non ostilità, nei confronti del movimento operaio organizzato e questa ostilità era spesso ricambiata. Dirigenti sindacali come William Meany, segretario dell’Afl-Cio e feroce anticomunista, avevano dato un totale appoggio al governo e diffondevano nel movimento operaio il veleno dello sciovinismo e del militarismo. Si voleva far passare l’idea che la guerra avrebbe avvantaggiato i lavoratori americani.

Nel 1965, il congresso dell’Afl-Cio, che era la principale centrale sindacale degli Stati Uniti, votò all’unanimità una risoluzione in appoggio alla guerra in Vietnam, dando piena fiducia al governo Johnson. (3) Si trattava di un congresso estremamente burocratico, nel quale i delegati non erano stati eletti dai lavoratori, bensì nominati dalla burocrazia. Tuttavia, la politica di capitolazione dei vertici burocratici dei sindacati di fronte agli interessi dell’imperialismo americano e alla politica guerrafondaia del governo ebbe l’effetto di paralizzare il movimento sindacale nei primi anni della guerra.

Vi furono delle eccezioni. Il 26 marzo 1966, a New York, un grosso corteo contro la guerra di 50mila persone vide sfilare uno spezzone dietro lo striscione “Sindacalisti per la pace”. (4) Ma la realtà è che, inizialmente, soltanto una minoranza sparuta nel movimento sindacale si oppose alla guerra, chiedendo timidamente il cessate il fuoco e negoziati per la pace e per l’indipendenza del Vietnam. Solo quando il peso della guerra cominciò a farsi sentire sulle spalle della classe lavoratrice e le notizie degli orrori che arrivavano dal fronte cominciarono a scuotere la coscienza delle masse, il malcontento e l’opposizione alla guerra, che fin dall’inizio serpeggiava nella base dei lavoratori, cominciò a esprimersi in forma organizzata all’interno dei sindacati, nonostante la cappa burocratica imposta dalla cricca di Meany.

La classe lavoratrice afroamericana fu invece fin dall’inizio in prima fila nelle lotte contro la guerra in Vietnam. Virtualmente tutte le organizzazioni del movimento nero si opposero alla politica di aggressione imperialistica del governo americano.

I lavoratori afro-americani costituivano il settore più sfruttato della classe lavoratrice americana e, nel corso delle mobilitazioni per i diritti civili, si erano scontrati con l’apparato repressivo dello Stato e con l’intero regime capitalista americano. Queste lotte contro l’oppressione razzista negli Stati Uniti avevano trasformato il proletariato nero in un’avanguardia della classe lavoratrice.

Disincantati sui reali rapporti sociali, perseguitati dalla polizia e dallo Stato razzista, ipersfruttati, privati dei diritti, rinchiusi in quartieri degradati e schiacciati dal sistema sotto ogni punto di vista, i lavoratori afro-americani solidarizzarono immediatamente con la lotta del popolo vietnamita. Ma, soprattutto, non trovavano alcun buon motivo per andare a morire in difesa degli interessi del “governo razzista bianco d’America”. Come scrisse, nel 1966, il Black Panther Party all’interno del suo “Programma di dieci punti”:

“Noi vogliamo che tutti gli uomini neri vengano esentati dal servizio militare. Crediamo che la gente nera non debba essere costretta a combattere nell’esercito per difendere un governo razzista che non protegge noi. Non combatteremo e non uccideremo altre persone di colore nel mondo che, al pari della gente nera, sono vittime del governo razzista bianco d’America”. (5)

Nel frattempo, man mano che la guerra si intensificava e che i veterani cominciavano a tornare dal fronte raccontandone gli orrori, il movimento cresceva e si radicalizzava. Il punto più alto nelle mobilitazioni fino a quel momento si raggiunse nel 1967, quando sfilarono in corteo 400mila persone a New York, mentre una manifestazione parallela riempiva le strade di San Francisco.

Ma il vero punto di svolta nella guerra fu la cosiddetta “Offensiva del Tet”. Nella notte del 30 gennaio 1968, durante il capodanno vietnamita (Tet), le truppe del generale nordvietnamita Giap dispiegarono un attacco massiccio contro le principali città del Vietnam del Sud, travolgendo l’esercito americano e quello sudvietnamita. Sfruttando l’effetto sorpresa, grazie ad un’operazione audace e lungamente pianificata, i guerriglieri riuscirono a occupare l’antica capitale Hue e a prendere temporaneamente l’ambasciata americana a Saigon.

Nel giro di qualche settimana, i guerriglieri vennero respinti e l’operazione del generale Giap non riuscì a consolidare nessun importante risultato dal punto di vista militare. Ma l’impatto politico dell’Offensiva del Tet fu decisivo e segnò un punto di svolta nella guerra. Nella guerra, soprattutto nella guerra rivoluzionaria, il morale gioca un ruolo chiave.

L’Offensiva del Tet ebbe infatti un effetto traumatico sull’esercito americano e sul fronte interno. Divenne subito chiaro che il popolo vietnamita stava portando avanti una lotta coraggiosa contro un nemico più potente e che era disposto a sopportare immensi sacrifici pur di ottenere la propria libertà. La retorica del governo americano, che voleva i vietnamiti inermi vittime del comunismo, crollò da un giorno all’altro.

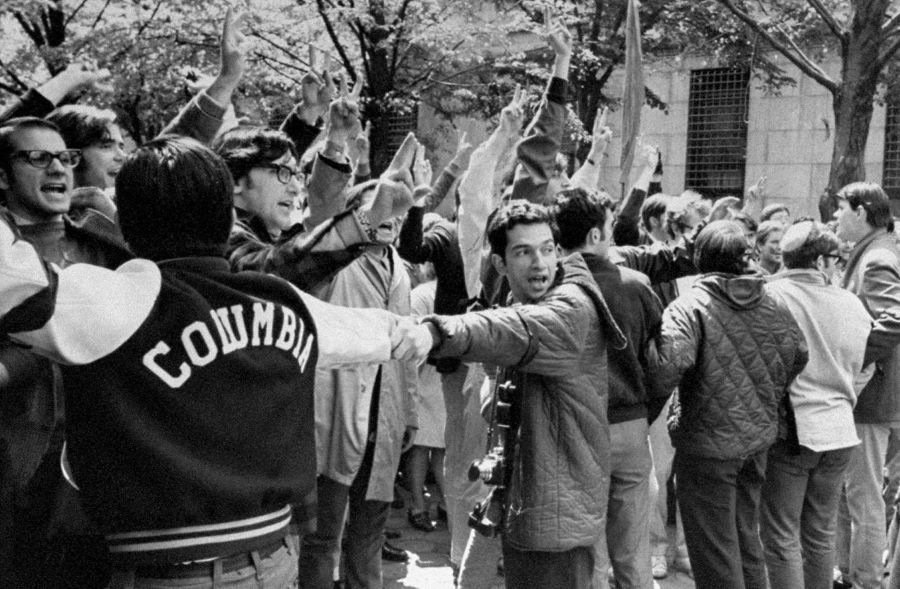

Nella primavera del 1968, gli Students for a Democratic Society (SDS), la principale organizzazione della sinistra studentesca, lanciarono i “Dieci Giorni di Resistenza”, che culminarono in un grande sciopero studentesco il 26 aprile, durante il quale saltarono le lezioni circa un milione di studenti. (6) Il 23 aprile, l’occupazione della Columbia University si trasformò in un simbolo di lotta. Per una settimana gli studenti occuparono l’università, finché la polizia non li sgomberò arrestandone 700.

La repressione non faceva però che radicalizzare il movimento, mentre le proteste contro la guerra si estendevano in tutto il mondo: gli orrori e i massacri compiuti dall’imperialismo americano nei confronti di un popolo oppresso e privo di risorse scatenarono un’ondata di rabbia e di indignazione che alimentò proteste di massa in tutto il mondo (Inghilterra, Francia, Italia, Giappone, ecc.).

La guerra, il movimento operaio e l’unità studenti-lavoratori

Se è vero che gli studenti furono i primi a mobilitarsi, erano soprattutto i lavoratori a pagare il prezzo della guerra: nel 1968, l’esercito americano perdeva in Vietnam 200-400 soldati al giorno, per la maggioranza figli di lavoratori, e l’inflazione colpiva con forza i salari degli operai, erodendone il potere d’acquisto.

Numerosi sondaggi dell’epoca mostrano come l’opposizione alla guerra fosse più radicata nelle masse dei lavoratori che tra gli studenti e gli intellettuali1. (7) Inoltre, come rivelò un sondaggio della Gallup del 3 gennaio 1968 (cioè prima dell’Offensiva del Tet), la metà degli iscritti ai sindacati erano contrari alla guerra, mentre un altro sondaggio del 13 marzo dello stesso anno aveva registrato un 69% degli intervistati che si dicevano favorevoli a una ritirata dal Vietnam.

A spiegare il punto di vista della classe operaia fu Gus Scholle, segretario nel Michigan dell’Afl-Cio, che a un giornalista che gli chiedeva se i lavoratori fossero a favore della guerra rispose:

“Per prima cosa, lasciami dire che ci sono più di 5 milioni di disoccupati in America. Dunque la guerra non porta prosperità ai lavoratori. Secondo, l’inflazione dovuta alla guerra sta erodendo i salari e aumenta a un ritmo più veloce degli aumenti dei salari. Terzo, di chi sono figli coloro che vengono uccisi e feriti in queste guerre? Sono i figli dei lavoratori. Quarto, chi paga il grosso delle tasse? Quasi il 50% di un salario operaio va a pagare le tasse. E i lavoratori non sono per la guerra, e non lo sono mai stati”2. (8)

Fin dall’inizio, molti lavoratori parteciparono al movimento contro la guerra in Vietnam a livello individuale. Ma non passò molto tempo prima che il rifiuto della guerra si manifestasse anche all’interno dei sindacati, sotto la pressione della base dei lavoratori.

Nell’autunno del 1967, 500 militanti sindacali, provenienti da 38 stati, fondarono il Labor Leaderhip Assembly for Peace (LLAP). Tra di essi vi erano i dirigenti dei sindacati più combattivi, che da subito si erano espressi contro la guerra: Emil Mazey dell’United Auto Workers (UAW); Pat Gorman degli Amalgamated Meat Cutters and Butcher Workmen (AMCBW) e Moe Foner dell’Hospital Workers (HW). Numerose sezioni locali cominciarono a prendere posizione contro la guerra in Vietnam, mentre il movimento nelle piazze e nelle università continuava a svilupparsi.

Per quanto riguarda la classe lavoratrice, l’opposizione alla guerra in Vietnam e la lotta di classe si intrecciavano e si alimentavano l’una con l’altra. Nel 1969, si assistette a un’esplosione di lotte nelle fabbriche. I sindacalisti parlavano di una “sindrome da rifiuto” degli accordi sindacali, dal momento che i lavoratori non erano più disposti ad accettare accordi al ribasso. La classe operaia americana diede vita in quegli anni a un grande movimento di scioperi spontanei, che scavalcò la burocrazia sindacale. Questo clima di crescente conflittualità operaia venne descritto in termini molto efficaci da un giornalista del New York Times: “questa tendenza” a rifiutare la contrattazione riflette “uno spirito di ribellione nei confronti dell’establishment che sembra essere diventato epidemico”3. (9)

Nel 1969, tutti i settori della società si misero in movimento. Un numero crescente di giovani andava in cerca di un’alternativa rivoluzionaria al capitalismo. Il Black Panther Party aumentava la propria influenza e diffondeva più di 100mila copie del suo giornale4. (10) Il movimento nelle università prendeva nuovo vigore, mentre gli Students for a Democratic Society arrivavano a contare nelle proprie fila più di 30mila studenti5. (11) Nel frattempo, la classe operaia terrorizzava il padronato con un’ondata di scioperi spontanei.

Questo fermento pose le basi per l’unità tra gli studenti e i lavoratori. Dopo anni di lotte, un settore importante degli studenti aveva compreso che l’unico modo per estendere il movimento e raggiungere i propri obiettivi era quello di connettersi al movimento operaio. Come recitava un volantino diffuso dal “comitato sindacale” degli SDS, e firmato congiuntamente da altri gruppi studenteschi:

“Quasi tutti all’interno del movimento contro la guerra riconoscono che gli studenti da soli non hanno il potere di porre fine alla guerra in Vietnam. Essenzialmente, questo avviene perché essi rappresentano un gruppo sociale che non dà alcun contributo alla continuazione della guerra. Questo, ovviamente, non significa che gli studenti non debbano continuare a promuovere manifestazioni di massa contro la guerra. Al contrario, gli studenti dovrebbero intensificare i propri sforzi e tentare di coinvolgere tutti i settori della società nel movimento contro la guerra”6. (12)

Quando gli operai si lanciarono in un grande sciopero alla Standard Oil nel febbraio 1969, gli studenti accorsero in massa e parteciparono ai picchetti, fiancheggiando gli operai negli scontri con i crumiri. Questa solidarietà creò un forte legame tra lavoratori e studenti. La stessa cosa avvenne anche nel corso dello sciopero alla General Electrics e di altre lotte. (13)

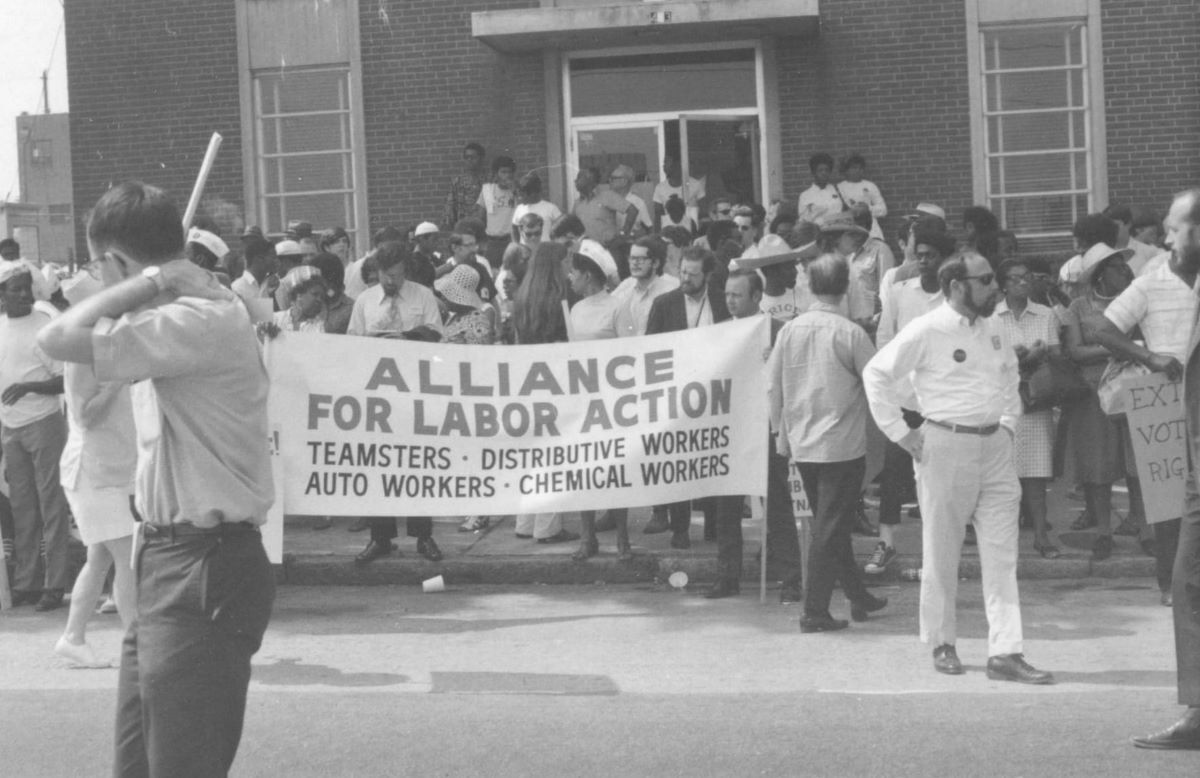

Spezzone dell’Alliance for Labor Action in un corteo contro la repressione (23 maggio 1970) (foto d’archivio).

Anche i dirigenti operai fecero importanti passi per connettersi al movimento contro la guerra. Nel 1969, i Teamsters e l’UAW (che nel frattempo aveva rotto con la centrale sindacale Afl-Cio) fondarono l’Alliance for Labour Action, che si poneva l’obiettivo esplicito di collegarsi agli studenti e di lottare contro la guerra.

Il 15 novembre del 1969, 500mila persone scesero in piazza a Washington per la Moratorium Day March, una manifestazione alla quale aderirono importanti settori del movimento sindacale. Nel 1970, l’estensione della guerra alla Cambogia, che portava con sé l’implicita prospettiva di una guerra senza fine, esasperò ulteriormente i lavoratori.

La classe dominante cominciava a perdere il controllo della situazione. Il 4 maggio, una protesta all’interno della Kent State University contro la guerra in Cambogia venne repressa nel sangue. Quattro studenti vennero uccisi dai proiettili della polizia. Questo vile massacro scatenò un movimento senza precedenti nelle università:

“Entro la metà del mese di maggio, lo sciopero [studentesco] si era esteso a quasi 900 università, in tutti gli Stati, eccettuata l’Alaska, e milioni di studenti, molti dei quali non avevano mai partecipato in precedenza al movimento contro la guerra, vi presero parte. Più di 100 università vennero ufficialmente chiuse per almeno un giorno in risposta all’agitazione studentesca, gli esami di fine anno vennero cancellati o resi opzionali, i programmi ROTC [di reclutamento degli ufficiali dell’esercito all’interno delle università] vennero eliminati e 21 università vennero chiuse fino alla fine dell’anno scolastico”. (14)

L’unità tra studenti e lavoratori permise al movimento di rispondere in maniera compatta. Il 21 maggio 1970, un comitato congiunto di studenti e lavoratori (che includeva anche rappresentanti sindacali che aderivano all’Afl-Cio) convocò un corteo che raccolse 50mila persone a New York.

Nel 1972, appena prima del ritiro dell’esercito americano dal Vietnam, i sindacati che avevano preso posizione contro la guerra in Vietnam raggruppavano 4 milioni di lavoratori su un totale di 21 milioni di iscritti ai sindacati. (15)

L’insubordinazione dell’esercito contro una guerra criminale

I conflitti sociali che erano esplosi all’interno degli Stati Uniti non tardarono a manifestarsi anche nell’esercito americano, soprattutto nelle truppe che combattevano in Vietnam. Insieme con il movimento in patria, fu l’insubordinazione dei soldati a porre fine alla guerra.

L’esercito americano che combatteva in Vietnam era un esercito di proletari. Nel 1964-65, solo il 2% dei soldati in Vietnam aveva frequentato l’università e, in ogni caso, chi disponeva di una laurea difficilmente finiva nel tritacarne del fronte. I figli della borghesia potevano contare tranquillamente sul fatto che sarebbero stati loro assegnati ruoli amministrativi o di comando. Nel 1970, su 1.200 studenti che si laurearono ad Harvard, soltanto 2 andarono in guerra. (16)

La politica classista e razzista dell’esercito borghese faceva sì che il tasso di afroamericani mobilitati nella leva fosse di molto superiore a quello dei coetanei bianchi. Per di più, erano i soldati afroamericani ad essere più spesso inviati a svolgere le missioni ad alto rischio: se l’esercito era composto da soldati afroamericani per il 12%, molto spesso questo tasso superava il 25% all’interno delle unità di combattimento. (17) Se per la borghesia le vite dei proletari valevano poco, quelle dei proletari neri valevano ancora meno.

La stessa natura della guerra che i soldati americani combattevano in Vietnam non poteva che minarne il morale militare. Circondati da una popolazione ostile in un paese lontano e sconosciuto e bersagliati da guerriglieri invisibili, che scomparivano nella giungla dopo aver colpito, i soldati piombavano presto nella demoralizzazione.

L’indifferenza degli ufficiali rispetto alla sorte dei propri uomini e la corruzione e il cinismo della burocrazia militare instillarono un profondo odio nei confronti della gerarchia dell’esercito. Come scrissero 40 ufficiali in una lettera al presidente Nixon nel 1970: “l’esercito, il governo di questo paese – sono percepiti da molti soldati come se fossero i loro nemici quasi al pari dei vietcong e dell’esercito nordvietnamita”. (18)

Inoltre, la guerra in Vietnam aveva ben poco di eroico.

Per combattere la guerriglia dei vietcong, i soldati americani venivano costretti a eseguire sistematici rastrellamenti della popolazione civile. Come ammise un soldato americano, “i nostri superiori ritengono che in molte aree non esista alcuna possibilità concreta di pacificare la popolazione”, (19) e la conseguenza che ne derivava era il massacro di intere popolazioni. Per molti soldati americani, la guerra in Vietnam si riduceva a una guerra contro civili inermi, vecchi, donne e bambini.

Nelle aree controllate dalla guerriglia, l’esercito americano istituì “zone di fuoco libero”, nelle quali tutti i civili erano automaticamente considerati guerriglieri vietcong, anche donne e bambini, e aveva creato le cosiddette “squadre zippo”, che avevano l’obiettivo di dare fuoco a interi villaggi nel corso dei rastrellamenti. (20)

Il caso del massacro di My Lai è esemplificativo dei metodi criminali impiegati dall’esercito americano. Un intero villaggio venne sterminato e le sue case date alle fiamme, mentre persino i buoi e le anatre venivano crivellati di proiettili. I neonati venivano uccisi tra le braccia delle loro madri.

Se i vietnamiti combattevano per la propria indipendenza nazionale e per un miglioramento delle proprie condizioni di vita, per i soldati americani la guerra era un incubo nel quale venivano mutilati e morivano, mentre gli ufficiali collezionavano mostrine e i grandi capitalisti si arricchivano alle loro spalle in comodi uffici newyorkesi. In totale, furono mandati in Vietnam 2,56 milioni di soldati americani – e 58mila non fecero mai ritorno. Per i soldati afroamericani l’irrazionalità della guerra era ancora più evidente. Come disse il noto pugile afroamericano Mohammed Ali: “nessun vietnamita mi ha mai chiamato negro”.

A seguito dell’Offensiva del Tet, cominciò a montare nell’esercito un clima di aperta insubordinazione. Nel 1968, si registrarono 68 casi di ammutinamento. Nel 1970, all’interno di una sola divisione dell’aeronautica, vennero registrati 35 casi di rifiuti di ingaggiare battaglia. Le famose operazioni “search and destroy” (“cerca e distruggi”) vennero ribattezzate tra le truppe “search and avoid” (“cerca ed evita”): i soldati semplicemente evitavano lo scontro con il nemico. (21)

Se inizialmente le diserzioni e gli ammutinamenti venivano puniti, con l’insubordinazione di intere compagnie le gerarchie militari si trovarono nella totale impossibilità di fare rispettare la disciplina.

Ma la ribellione dei soldati andò più in là della semplice disobbedienza. Gli ufficiali erano diventati ostaggi dei soldati. Non era raro che gli ufficiali tenessero le armi rinchiuse al riparo dalla truppa, per paura di essere uccisi dai propri soldati. Interi accampamenti erano diventati bivacchi di soldati demoralizzati e ostili ai propri superiori. Come scrisse un giornale clandestino redatto dai soldati americani : “Non disertare. Vai in Vietnam e uccidi il tuo comandante!”. (22)

Il fenomeno dell’eliminazione degli ufficiali da parte della propria truppa divenne talmente diffuso che venne coniato un termine tecnico, il “fragging” (letteralmente “uccidere con una bomba a mano”). Non è possibile avere numeri esatti sull’entità di questo fenomeno, ma si stima che almeno un migliaio di ufficiali morirono per il lancio di una granata, da parte dei propri soldati, nei loro alloggi. Nel 1969, l’esercito registrò 126 casi di “fragging”, 271 nel 1970 e 333 nel 1971, dopodiché smise di tenere il conto. Nell’Americal Division, per un periodo, si registrò un caso di “fragging” a settimana. (23) Oltre a ciò, vi furono innumerevoli altri casi di ufficiali uccisi con un colpo alla schiena o, “accidentalmente”, dal fuoco amico durante i combattimenti. A volte, veniva messa una taglia sugli ufficiali che si erano macchiati di comportamenti particolarmente spregevoli.

All’inizio degli anni ’70, divenne chiaro alla classe dominante che la guerra non poteva più continuare. I lavoratori americani, nelle piazze, nelle fabbriche e al fronte avevano deciso che non avrebbero combattuto la guerra voluta dal governo imperialista. E così fu.

A seguito della firma degli accordi di Parigi, il 27 gennaio del 1973, Nixon ordinò il ritiro delle truppe americane. Tuttavia, la guerra terminò soltanto due anni dopo, il 30 aprile del 1975, quando l’esercito nordvietnamita riuscì finalmente a prendere Saigon, unificando il paese. Gli Stati Uniti subirono così la prima sconfitta militare della propria storia, ad opera di un esercito di contadini privo delle armi moderne a disposizione delle potenze imperialiste.

La portata della distruzione e delle atrocità che l’esercito americano perpetrò in Vietnam sono ancora oggi difficili da calcolare. Il numero delle vittime vietnamite superò i 3 milioni di morti, molti dei quali donne, vecchi e bambini.

Nel 1967, dopo due anni di presenza sul campo degli americani, nella sola provincia di Quang Ngai, roccaforte dei vietcong, il 70% delle abitazioni era stato distrutto e 138mila persone si trovarono senza una casa. (24) Il conflitto produsse in totale più di 5 milioni di profughi. (25)

Nel corso dell’operazione di bombardamenti a tappeto del Vietnam del Nord “Rolling Thunder” (1965-1968), fu impiegata una quantità di esplosivo superiore a quella utilizzata in tutta la Seconda Guerra Mondiale, circa 150kg di esplosivo per ogni abitante del Vietnam. Nel corso di questa distruzione sistematica delle basi di sussistenza della popolazione, il 10% della superficie del paese venne raso al suolo dalle armi chimiche. (26)

Come gli USA persero la guerra “in casa loro”

All’inizio degli anni ’70, il governo degli Stati Uniti si trovò di fronte a una scelta inaggirabile: porre fine a una guerra che non poteva essere vinta o rischiare che il movimento contro la guerra assumesse un carattere rivoluzionario. Fu questa situazione che spinse il governo criminale e reazionario di Nixon a ritirare le truppe dal Vietnam.

Il movimento contro la guerra aveva sviluppato un carattere potenzialmente rivoluzionario. Tuttavia, questo potenziale andò perduto a causa dell’inesistenza di un partito rivoluzionario della classe operaia negli Stati Uniti.

Se la classe lavoratrice americana riuscì, infatti, a imporre la propria volontà sul più potente governo imperialista al mondo, ciò avvenne nonostante i limiti decisivi della sua direzione politica e sindacale.

I dirigenti riformisti dei sindacati americani, anche di quelli che si schierarono e si mobilitarono contro la guerra sotto la pressione della base dei lavoratori, non osarono mai mettere davvero in campo la forza della classe operaia, convocando scioperi nelle fabbriche per paralizzare la macchina militare. Scioperi di questo tipo avrebbero avuto un enorme impatto e probabilmente la guerra sarebbe finita molti anni prima, risparmiando innumerevoli vite umane, americane e vietnamite.

Neanche il movimento studentesco riuscì a fornire una direzione politica all’altezza. Gli Students for a Democratic Society, che si trasformarono nella forza principale della sinistra studentesca sull’onda delle mobilitazioni contro la guerra, erano privi della coesione politica e organizzativa necessaria per diventare un punto di riferimento politico stabile. Erano più che altro una confederazione di vari gruppi locali, indipendenti anche dal punto di vista ideologico, priva di un programma politico chiaro e di un regime di democrazia interna. Anche se, ad un certo punto, alcuni di questi gruppi cominciarono ad orientarsi ai lavoratori, gli SDS rimasero sostanzialmente un’organizzazione giovanile e non svilupparono mai un intervento sistematico nel movimento operaio organizzato.

La “Dichiarazione di Port Huron”, che servì da manifesto fondativo degli SDS, era piena di vaghi riferimenti alla “democrazia partecipativa” e identificava nelle università il luogo privilegiato della trasformazione sociale, tradendo così la confusione ideologica e le illusioni idealistiche e piccolo-borghesi che fin dall’inizio contraddistinsero questo gruppo.

Negli anni, le posizioni politiche degli SDS si spostarono verso sinistra, anche grazie all’afflusso di nuove generazioni di giovani studenti che si radicalizzavano nel corso del movimento e si orientavano istintivamente verso una politica rivoluzionaria. Tuttavia, l’assenza di chiarezza politica al proprio interno e di una struttura centralizzata e democratica portò, alla fine, alla distruzione di questa organizzazione.

Nel 1969, nel momento in cui avevano accumulato maggiore forza e prestigio e la situazione richiedeva un salto di qualità politico e organizzativo, gli Students for a Democratic Society si scissero in mille gruppuscoli settari sulla base dei contrasti tra le varie frazioni che li componevano e scomparvero presto nel nulla. Una parte minoritaria si avventurò in un infantile scimmiottamento della guerriglia vietcong, perdendosi nel vicolo cieco del terrorismo individuale.

Se, da un lato, l’assenza di un partito comunista rivoluzionario di massa rappresentò un grave limite, dall’altro, l’altissima produttività dell’industria degli Stati Uniti in quegli anni e il boom economico del dopoguerra permisero alla classe dominante di fare concessioni economiche importanti ai lavoratori americani, isolandone e reprimendone i settori più combattivi.

Oggi, gli studenti si sono lanciati nuovamente in una lotta contro l’imperialismo. Dopo mesi di proteste, hanno compreso che se Israele può continuare indisturbato la sua guerra di sterminio questo può avvenire soltanto grazie all’appoggio diretto e indiretto del grande capitale e dei governi imperialisti occidentali, primo fra tutti quello degli Stati Uniti.

Hanno compreso che è necessario colpire la macchina bellica dell’imperialismo americano e di Israele e hanno deciso di farlo a partire dalle università nelle quali studiano, chiedendo la rottura di tutti gli accordi con il regime sionista e le aziende che lo finanziano.

L’esperienza del movimento contro la guerra in Vietnam dimostra però che soltanto unendosi alla classe lavoratrice, la lotta degli studenti può raggiungere i propri obiettivi. È compito di tutti gli studenti e i lavoratori coscienti, di tutto il movimento di solidarietà alla Palestina, di lavorare affinché questa lotta possa generalizzarsi in un movimento di scioperi e di mobilitazioni che coinvolga le masse dei lavoratori, paralizzando la capacità dei governi imperialisti occidentali di intervenire a sostegno della guerra di Israele e di alimentare altre guerre per i propri interessi imperialistici.

Diventa oggi ancora più impellente la necessità di costruire un’Internazionale Comunista Rivoluzionaria, che possa diventare il punto di riferimento dei lavoratori in tutto il mondo nella lotta collettiva per uscire dall’incubo capitalista. Solo così si potrà porre fine alla guerre imperialiste e porre le basi per un futuro di pace e progresso per tutta l’umanità.

Note

1. Marc Frey, Storia della guerra in Vietnam, Einaudi, 2008, pag. 21

2. Enzo Santarelli (a cura di), Il mondo contemporaneo, Editori Riuniti, 1974, pag. 897

3. Philip S. Foner, U.S. Labour and the Vietnam War, International Publishers, 1989, pagg. 31-34

4. Ibidem, pag. 36

5. Consultabile online a questo link: [traduzione nostra].

6. Kirkpatrick Sale, SDS, Random House, 1973, pag. 290

7. Philip S. Foner, cit., pag. 96

8. Ibidem, pagg. 121-122 [traduzione nostra]

9. Citato in Ibidem, pag. 71

10. Jane Rhodes, “Power to the People: the Black Panther and the Pre-Digital Age of Radical Media”, The Funambolist, 1 marzo 2019

11. Kirkpatrick Sale, cit., pag. VI

12. Philip S. Foner, cit., pag. 72 [traduzione nostra]

13. Ivi, pagg. 69-84

14. Amanda Miller, “The May 1970 Student Strikes”, Civil Rights and Labour History, University of Washington, [traduzione nostra]

15. Philip S. Foner, cit., pag. 138

16. Joel Geier, “Vietnam: The Soldier’s Revolt”, in «International Socialist Review», Issue 9, Fall 1999, consultato online

17. Ibidem

18. Ibidem [traduzione nostra]

19. Seymour Hersh, My Lai Vietnam, Piemme, 2005, pag. 16

20. Ibidem

21. Joel Geier, cit.

22. Ibidem

23. Ibidem

24. Seymour Hersh, cit., pag. 17

25. Enzo Santarelli, cit., pag. 931

26. Alan Woods, “L’Offensiva del Tet: il punto di svolta nella guerra in Vietnam”