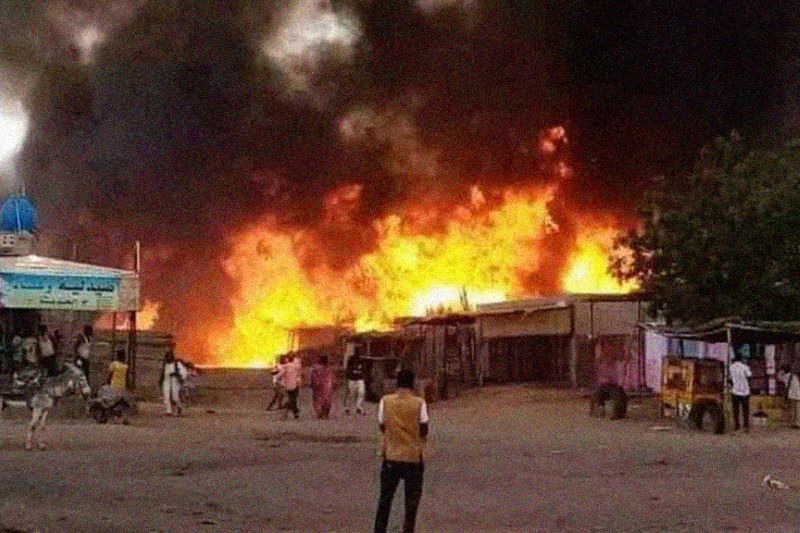

La guerra civile in Sudan – le conseguenze devastanti della controrivoluzione

18 Novembre 2025

In Ucraina la fine dei giochi si avvicina

22 Novembre 2025di Roberto Sarti

Cinquant’anni fa, il 30 aprile 1975, si concludeva la guerra in Vietnam. Le immagini degli elicotteri dell’esercito americano in fuga dall’ambasciata di Saigon sono fra i simboli più rappresentativi di quella che fu la prima sconfitta dell’imperialismo USA in una guerra.

Una guerra tra le più sanguinose della seconda metà del Novecento – quattro milioni di civili e un milione di soldati morti tra i vietnamiti, 58.226 vittime tra i soldati degli Stati Uniti – in cui un esercito di contadini a piedi scalzi riuscì a prevalere sulle forze armate più potenti del pianeta. Come fu possibile?

Le ragioni della guerra in Vietnam sono da ricercare nella lunga lotta del popolo vietnamita contro il dominio coloniale francese e nell’ambizione degli Stati Uniti di dominare l’Asia e il Pacifico. Quando nel 1954 i francesi vennero sconfitti sonoramente dai guerriglieri VietMinh (abbreviazione di Lega per l’Indipendenza del Vietnam) nella battaglia di Dien Bien Phu e furono costretti a lasciare il Vietnam, il paese fu diviso in due. Il Nord venne posto sotto il controllo del Partito Comunista Vietnamita guidato da Ho Chi Minh e legato all’Unione Sovietica, mentre il governo del Sud fu affidato a un regime filo-occidentale.

Il ruolo dell’imperialismo USA

Il posto della Francia, come potenza coloniale, venne preso dagli Stati Uniti, che stabilirono una missione della CIA a Saigon e spinsero i sudvietnamiti a dichiarare guerra al Nord. Per Washington, l’esistenza di un altro regime che si ispirava all’URSS, dopo l’abbattimento del capitalismo avvenuto nella Cina di Mao, era semplicemente inaccettabile.

Dapprima la presenza americana si limitò all’invio di consiglieri militari. Il governo di Ngo Dinh Diem, nonostante l’appoggio occidentale, era debole e instabile. Contava sull’appoggio dei grandi proprietari terrieri, terrorizzati dalla politica di esproprio delle terre che l’Esercito di Liberazione Nazionale distribuiva ai contadini poveri al Nord. Era un governo che si basava unicamente sulla repressione, sempre più impopolare. Per paura di un suo crollo imminente, nel novembre 1963 gli USA organizzarono un colpo di Stato, assassinarono Diem, e misero al suo posto il generale Van Thieu. Ma ciò non cambiò nulla di sostanziale. Di fronte all’impossibilità di consolidare qualsiasi regime borghese in Vietnam, decisero di intervenire direttamente con il proprio esercito.

L’escalation che portò all’intervento diretto degli USA in Vietnam avvenne sotto la presidenza di John Kennedy. Democratico, dipinto oggi come un progressista amante della pace tra i popoli, era in realtà un convinto guerrafondaio. Nel 1962 approvò l’invasione di Cuba, conclusasi con il fallimento della Baia dei Porci. Scottato dalle conseguenze di questa umiliazione, Kennedy cercò di mostrare la forza dell’imperialismo USA in Asia.

Il successore di Kennedy, Lyndon Johnson, era assolutamente favorevole a proseguire la guerra in Vietnam. Robert McNamara, segretario alla Difesa dal 1961 al 1968, riassunse in questo modo la strategia americana: “L’obiettivo era evitare di far cadere le tessere del domino. La perdita del Vietnam avrebbe causato la perdita del Sud-est asiatico e plausibilmente anche la perdita dell’India, rafforzando la posizione della Cina e dell’Unione Sovietica nel mondo.”

Così, il coinvolgimento degli USA in Vietnam divenne sempre maggiore. I bombardamenti aerei aumentarono di intensità e frequenza. L’8 marzo 1965 i primi battaglioni dei marines sbarcarono sulle coste vietnamite. Il numero dei soldati americani in Vietnam crebbe da 23mila nel 1963 a 184mila nel 1966, fino al massimo di 542mila unità nel gennaio 1969.

Iniziano le proteste

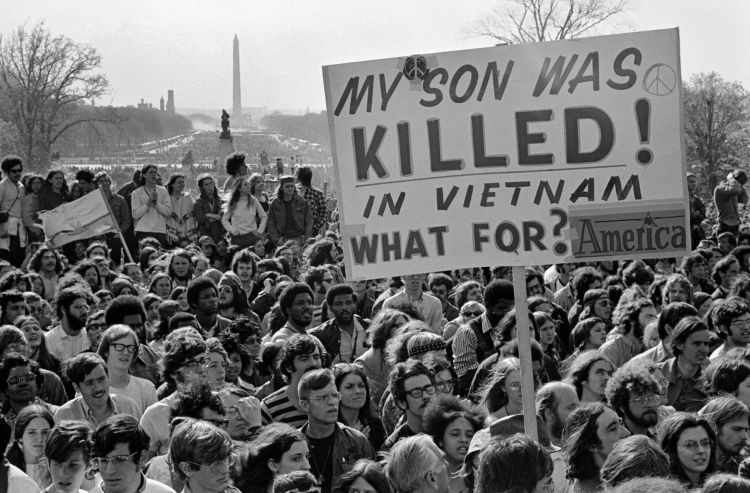

Parallelamente iniziarono le prime mobilitazioni contro l’intervento militare. Il 17 aprile 1965 si svolse a Washington il primo grande raduno contro la guerra. A ottobre di quello stesso anno si svolsero proteste in circa 40 città americane. Come spesso accade, il fermento iniziò tra gli studenti, che agiscono come un barometro piuttosto sensibile degli umori nella società.

In un primo momento, non ci fu alcun punto di incontro tra il movimento operaio organizzato e il movimento degli studenti. I vertici sindacali avevano fornito un appoggio totale al governo e diffondevano nel movimento operaio il veleno dello sciovinismo e del militarismo. Si voleva far passare l’idea che la guerra avrebbe avvantaggiato i lavoratori americani.

La dura realtà della guerra avrebbe modificato presto l’atteggiamento della classe lavoratrice. Una delle ragioni era la natura di classe della leva obbligatoria per il conflitto. Attraverso vari meccanismi, tra cui l’esenzione per coloro che frequentavano l’università, i figli delle classi più agiate evitavano infatti il servizio militare.

Dei 2,5 milioni di soldati impiegati nella guerra del Vietnam, l’80% proveniva da famiglie della classe operaia o delle classi meno abbienti e una percentuale simile aveva solo un diploma di scuola superiore. Nel 1964-65, solo il 2% dei soldati in Vietnam aveva frequentato l’università; nel 1970, su 1.200 studenti che si laurearono ad Harvard, soltanto 2 andarono in guerra. Secondo Christian Appy, autore di Working Class War: “La maggior parte degli americani che combatterono in Vietnam erano adolescenti della classe operaia, inermi, mandati a combattere una guerra non dichiarata da presidenti che non avevano nemmeno l’età per eleggere.” (fino al 1971 negli USA bisognava avere 21 anni per esercitare il diritto di voto).

Se per la borghesia le vite dei proletari valevano poco, quelle dei proletari neri valevano ancora meno. Il tasso di afroamericani mobilitati nella leva era molto superiore a quello dei coetanei bianchi. Inoltre erano i soldati afroamericani a essere più frequentemente inviati a svolgere le missioni ad alto rischio: se l’esercito era composto da soldati afroamericani per il 12%, questo tasso superava il 25% all’interno delle unità impiegate nei combattimenti. La guerra in Vietnam costituì un importante fattore di crescita per i movimenti più radicali dei proletari neri, come il Black Panther Party.

A partire dall’estate del 1965, il consenso popolare alla conduzione della guerra da parte dell’amministrazione Johnson diminuì costantemente. Un sondaggio pubblicato nell’ottobre 1967 indicava che il 46% dell’opinione pubblica considerava un “errore” l’impegno bellico in Vietnam, mentre il 44% continuava a dichiararsi concorde. I racconti dei reduci di ritorno dal fronte e le immagini delle atrocità compiute dai soldati yankee aumentarono settimana dopo settimana la contrarietà alla guerra.

Lavoratori e studenti contro la guerra

Nell’aprile 1967, 300mila persone manifestarono contro la guerra a New York. Tra il 21 e il 23 ottobre 1967, 100mila persone manifestarono a Washington. Pochi mesi dopo, alla fine di gennaio del 1968 i Vietcong (i guerriglieri attivi nel Vietnam del Sud) lanciarono l’Offensiva del Tet, un attacco a sorpresa su larga scala contro gli eserciti sudvietnamita e yankee, che giunse fino all’occupazione dell’ambasciata USA. Tale offensiva, se non portò a un successo militare da parte della guerriglia, costituì una vittoria propagandistica senza precedenti. Fece capire all’interno degli USA che la guerra non sarebbe stata semplice e facile da vincere e che i vietnamiti erano disposti a fare ogni sacrificio per cacciare l’invasore. Fu un grande successo politico per il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN) e un punto di svolta nella guerra.

In poche settimane, la fiducia dei confronti di Johnson svanì: l’appoggio alla sua condotta militare in Vietnam passò dal 40% al 26% e costituì la ragione principale per la sconfitta dei democratici nelle elezioni del 1968.

L’opposizione alla guerra iniziava a farsi sentire all’interno dei sindacati. L’UAW (sindacato dei lavoratori dell’industria automobilistica) lasciò la confederazione AFL-CIO e nel giugno 1969 fondò l’Alliance for Labor Action insieme ai Teamsters (sindacato dei lavoratori dei trasporti). L’Alliance sosteneva la richiesta di una cessazione immediata della guerra.

Se le mobilitazioni nei campus universitari contro la guerra sono conosciute, meno note sono quelle operaie. Nel periodo 1967-75, “il numero di lavoratori che aderirono alle manifestazioni di protesta e la quantità di lavoro persa per scioperi raggiunsero il livello più alto in mezzo secolo” (J. Brecher, Sciopero!). Erano in gran parte scioperi spontanei, che scoppiavano senza l’assenso dei vertici sindacali, per recuperare il potere d’acquisto dei salari eroso dall’inflazione e che si intrecciavano con un sentimento generalizzato di opposizione alla guerra.

Tra il gennaio 1968 e il maggio 1970, la guardia nazionale fu impiegata per reprimere disordini civili in 324 occasioni, con l’impiego di 680mila uomini. Radicalizzazione studentesca e operaia si influenzavano a vicenda.

Il 15 novembre del 1969, 500mila persone scesero in piazza a Washington per la Moratorium Day March, una manifestazione alla quale aderirono importanti settori del movimento sindacale. Nel 1970 l’estensione della guerra alla Cambogia, che portava con sé l’implicita prospettiva di una guerra senza fine, esasperò ulteriormente lavoratori e studenti.

La classe dominante cominciava a perdere il controllo della situazione. Il 4 maggio 1970, una protesta all’interno della Kent State University venne repressa nel sangue. Quattro studenti vennero uccisi dai proiettili della guardia nazionale. Questo vile massacro scatenò un movimento senza precedenti nelle università, con un totale di 900 atenei coinvolti e 100 università costrette alla chiusura.

Una commissione speciale nominata nel 1970 dal nuovo presidente, il repubblicano Nixon, per fornire una valutazione sui disordini nelle università riferì che il paese era così polarizzato da mettere in pericolo “la stessa sopravvivenza della nazione”. La commissione definì le divisioni come “le più profonde dalla guerra civile” e sottolineò come “niente era più importante che porre termine alla guerra” in Vietnam.

Nel frattempo sempre più sindacati di categoria iniziarono a mostrare apertamente il loro sostegno alle manifestazioni contro la guerra e nei cortei si vedevano sempre più operai sindacalizzati. Nel 1972 i sindacati che organizzavano 4 dei 21 milioni di lavoratori americani sindacalizzati erano ufficialmente contrari alla guerra. Nelle elezioni del 1972 la metà delle famiglie di lavoratori iscritti al sindacato votò per il candidato democratico George McGovern, che chiedeva un ritiro immediato dal Vietnam, nonostante il presidente dell’Afl-Cio Meany per la prima volta si fosse rifiutato di appoggiare il partito democratico.

Insubordinazione nell’esercito

Il movimento contro la guerra in USA influenzava in misura sempre maggiore l’animo dei soldati in Vietnam, che erano, come visto, veri e propri proletari in divisa. Una cosa è credere di combattere e di morire per una giusta causa. Tutt’altra cosa è invece rischiare la vita e ammazzare donne e bambini innocenti per una causa nella quale non credi più e che i tuoi connazionali detestano.

Nel 1968 si registrarono 68 casi di ammutinamento. Nel 1970, all’interno di una sola divisione dell’aeronautica, in ben 35 occasioni la truppa si rifiutò di obbedire all’ordine di ingaggiare battaglia. Le famose operazioni “search and destroy” (“cerca e distruggi”) vennero ribattezzate tra le truppe “search and avoid” (“cerca ed evita”): i soldati evitavano lo scontro con il nemico.

Gli ufficiali erano diventati ostaggi dei soldati. Venne coniato un termine tecnico, il “fragging” (letteralmente “uccidere con una bomba a mano”): i soldati uccidevano i propri ufficiali lanciando bombe a mano contro le loro tende. Si stima che almeno un migliaio di ufficiali persero la vita in questo modo: nel 1969 l’esercito registrò 126 casi di “fragging”, 271 nel 1970 e 333 nel 1971.

“L’esercito USA non era in guerra con il nemico nel 1970. Era in guerra con se stesso”, come spiega Alan Woods nel suo articolo L’Offensiva del Tet: il punto di svolta nella guerra in Vietnam. E prosegue: “Fu questa la ragione principale per cui l’imperialismo USA fu costretto ad abbandonare la guerra in Vietnam. Se avessero continuato, ci sarebbero potute essere conseguenze rivoluzionarie negli stessi Stati Uniti. Gli imperialisti ne trassero le conclusioni e gettarono la spugna. (…) La coscrizione negli USA ebbe fine nel 1973. Per la fine di marzo di quell’anno le ultime truppe combattenti lasciarono il Vietnam.”

La riunificazione del Vietnam e la sconfitta dell’imperialismo in Indocina vennero accolti con entusiasmo dai lavoratori e dai giovani in tutto il mondo e diedero nuova energia alla lotta di classe a livello internazionale.

Quella vietnamita non era solo una lotta antimperialista, ma aveva le caratteristiche di una rivoluzione sociale, che abbatté il sistema capitalista all’interno del paese. Lo slogan “Agnelli l’Indocina ce l’ha in officina!” risuonava nel periodo dell’Autunno Caldo in Italia e rende l’idea del collegamento tra l’ascesa della lotta di classe in Occidente e la lotta di liberazione in Vietnam.

Oggi una nuova generazione lotta contro i crimini dell’imperialismo USA e del suo alleato sionista in Palestina e, come ai tempi del Vietnam, si sta radicalizzando in tutto il mondo. Imparando le lezioni di quel movimento, sarà la guerra di classe nei paesi occidentali che, assieme alla lotta dei popoli oppressi, potrà fermare la barbarie imperialista odierna.

Per approfondire:

- L’Offensiva del Têt: il punto di svolta nella Guerra del Vietnam di Alan Woods

- Oggi Gaza, ieri Vietnam. Come venne sconfitto l’imperialismo USA di Francesco Salmeri