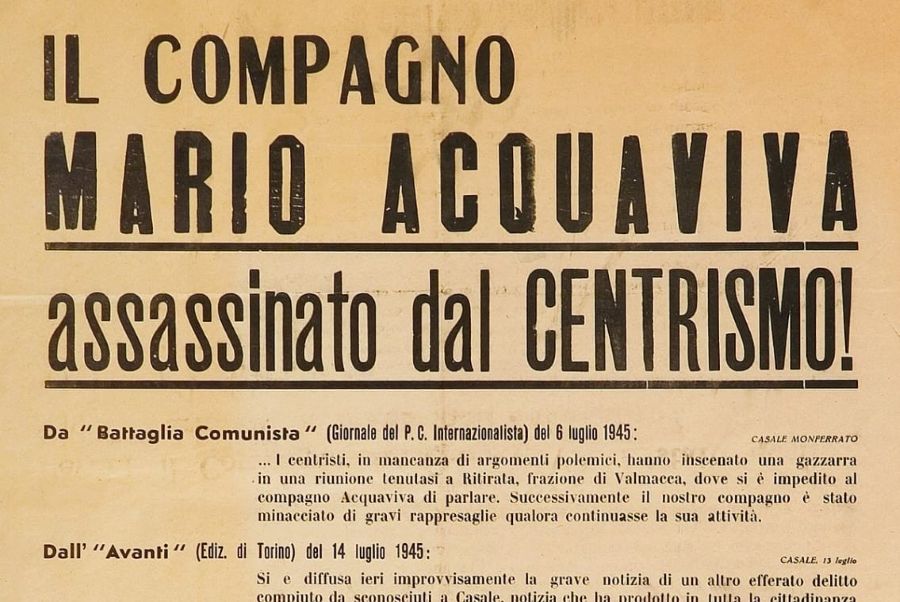

Ricordo di Mario Acquaviva e Fausto Atti, due comunisti autentici

14 Luglio 2025

Maturità: studenti promossi, Valditara bocciato!

16 Luglio 2025Questo articolo riprende una delle relazioni del seminario sull’Internazionale Comunista tenuto il 24-25 maggio a Milano. La relazione è disponibile sul nostro canale Spotify a questo link, mentre la registrazione di tutta la discussione è sul nostro canale YouTube a questo link.

di Claudio Bellotti

L’Internazionale Comunista, o Terza Internazionale, venne sciolta da Stalin nel 1943 e da allora non è esistita alcuna organizzazione rivoluzionaria di massa paragonabile.

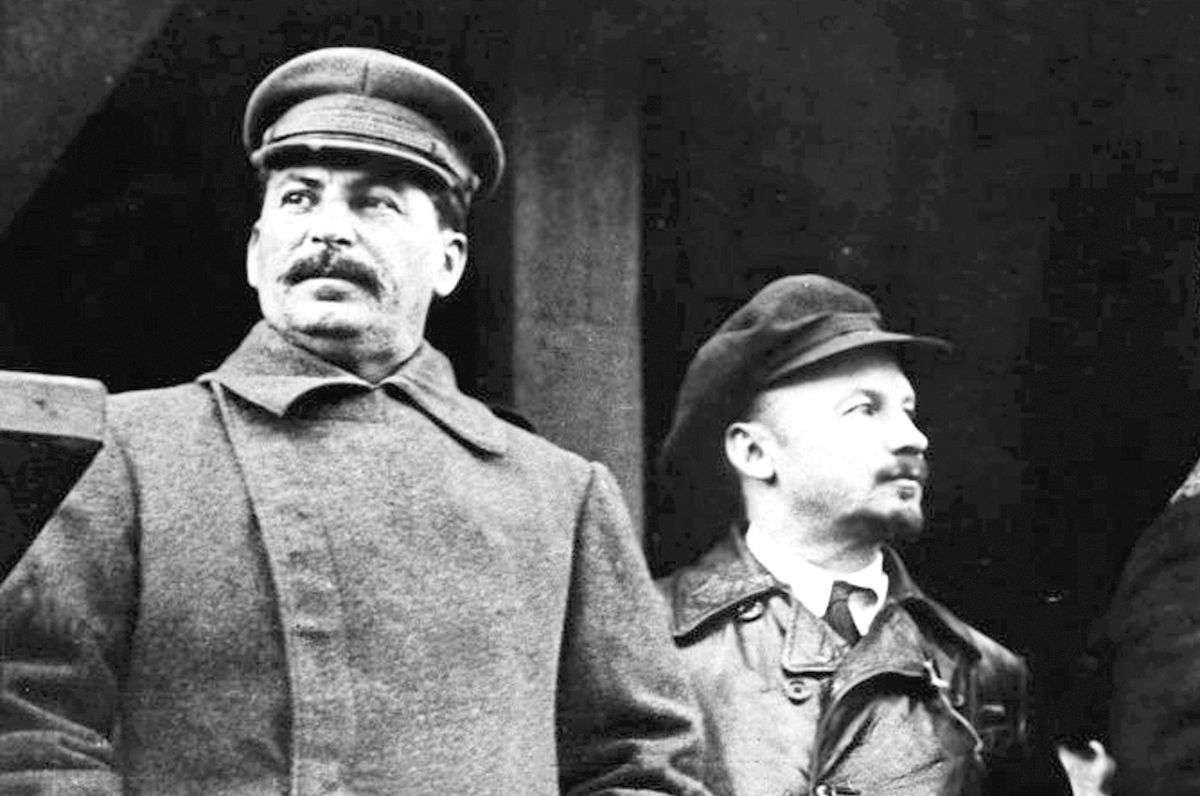

La dissoluzione dell’Internazionale venne decisa a Mosca durante la preparazione della prima conferenza tra Stalin, Roosevelt e Churchill (Teheran, novembre 1943) nella quale si iniziarono a delineare gli equilibri postbellici. Stalin dichiarò esplicitamente che si doveva fugare ogni timore che l’URSS intendesse fomentare una rivoluzione mondiale al termine della guerra contro la Germania e il Giappone, e che lo scioglimento del Comintern ne era il pegno.

In realtà quando venne sciolta formalmente, l’Internazionale era già morta politicamente da quindici anni e l’abbandono della prospettiva della rivoluzione mondiale era stato sancito nel suo VI congresso del 1928.

L’idea del “socialismo in un paese solo” venne enunciata da Stalin per la prima volta alla fine del 1924 e venne ufficialmente adottata dall’Internazionale Comunista nel suo programma del 1928. Questa formula, in contrasto frontale con tutta la teoria e la pratica del Partito bolscevico, di Lenin, della Rivoluzione russa e dell’Internazionale, non cadeva dal cielo ma aveva precise basi sociali.

A partire dal 1921, il regime sovietico aveva dovuto avviare una ritirata inaugurando la Nuova Politica Economica (NEP), che garantiva delle concessioni alla piccola borghesia in particolare nelle campagne e nel commercio.

Furono quindi anni di arretramento, nei quali la prospettiva dell’estensione internazionale della rivoluzione appariva sempre più distante.

All’interno dell’URSS sulle spalle di una classe operaia esausta dopo la guerra civile, si elevava il potere della burocrazia che prendeva sempre più coscienza dei propri interessi distinti, e che puntava a un’alleanza di lungo periodo con i contadini ricchi (i kulaki) e la rinascente piccola borghesia commerciale (i nepmen). Politicamente questa linea si esprimeva in un’alleanza tra il “centro” burocratico guidato da Stalin e la destra di Bucharin. Rimasero celebri le formule di Bucharin di quell’epoca: l’invito “Arricchitevi!” rivolto ai contadini ricchi e la prospettiva di “costruire il socialismo a passo di tartaruga” celebravano l’alleanza con gli strati capitalistici.

L’Opposizione di Sinistra in URSS

Fu contro questa politica che si formò a partire dal 1923 l’Opposizione di Sinistra nel Partito comunista russo, guidata da Trotskij, e successivamente l’Opposizione Unificata (in una instabile e breve alleanza con Zinovev e Kamenev). La piattaforma dell’Opposizione rivendicava una lotta senza quartiere ai nuovi privilegiati e un piano audace di industrializzazione ed elettrificazione come base per rafforzare la classe operaia e passare alla collettivizzazione dell’agricoltura. Infine, ma non meno importante, rivendicava il ritorno alla democrazia nel partito e nei soviet, contro il potere crescente della gerarchia di segretari e burocrati che faceva capo a Stalin.

L’Opposizione di Sinistra venne sconfitta non in un dibattito, ma in una serie di campagne “anti-trotskiste” con espulsioni, ricatti, epurazioni, calunnie che culminarono alla fine del 1927 con l’espulsione dal partito dello stesso Trotskij e la sua deportazione ad Alma Ata. La sconfitta dell’Opposizione non fu determinata, come solitamente scrivono gli storici, dal maggiore “realismo” di Stalin, dalla “astrattezza” di Trotskij o dai suoi errori tattici. Fu la conseguenza inesorabile dell’arretramento dei rapporti di forza in URSS e su scala internazionale. Con la classe operaia in ritirata era inevitabile che la corrente autenticamente proletaria venisse sconfitta in quella fase.

Elenchiamo solo per sommi capi alcuni degli avvenimenti internazionali che segnarono quegli anni.

– Nell’ottobre del 1923 la sconfitta senza lotta della rivoluzione tedesca chiude la fase rivoluzionaria del primo dopoguerra. Inizia l’intervento del capitale USA (piano Dawes) per stabilizzare l’Europa.

– Nel 1926 lo sciopero generale inglese viene sconfitto a causa del tradimento dei dirigenti sindacali.

– Nello stesso anno avviene il colpo di Stato di Pilsudski in Polonia, che instaura un regime di tipo fascista. Il fascismo si consolida in Italia.

– Nel 1925-27 la rivoluzione cinese è in pieno sviluppo, ma a causa delle politiche errate e opportuniste dell’Internazionale subisce una sanguinosa sconfitta con il colpo di Stato di Chiang Kai-shek.

La prospettiva della rivoluzione mondiale appare quindi sempre più lontana.

Lo scontro nell’Internazionale

L’Internazionale era stata fondata nel 1919 sulla prospettiva fondamentale della rivoluzione mondiale, in scontro frontale con la degenerazione riformista e nazionalista della vecchia Seconda Internazionale (socialista). Non era quindi facile fare inghiottire una posizione come quella del socialismo in un paese solo, che contraddiceva apertamente le stesse ragioni fondative dei diversi partiti comunisti. Non essendo possibile farlo con un dibattito politico aperto, venne imposta con un crescendo di manovre burocratiche, che furono il marchio distintivo di Zinovev (allora presidente dell’Internazionale). Abusando dell’autorità politica della Rivoluzione d’Ottobre e del Partito comunista russo, i gruppi dirigenti dei diversi partiti furono più volte rimaneggiati, estromettendo gli elementi critici e selezionando via via un personale politico malleabile e disposto a seguire senza troppe discussioni le direttive di Mosca. Parallelamente si strinse sempre di più il regime interno ai partiti, limitando gli spazi di dibattito e trasferendo nell’Internazionale le campagne calunniose contro l’Opposizione di sinistra nell’URSS e facendone un metro di fedeltà dei gruppi dirigenti.

L’Internazionale, che nei suoi primi quattro congressi (1919-22) era stata arena di dibattiti accesi, liberi, nei quali anche dirigenti dall’autorità immensa come Lenin e Trotskij venivano liberamente criticati, contestati e a volte rischiavano di trovarsi in minoranza, divenne in pochi anni un organismo conformista, nel quale il primo principio era la salvaguardia del prestigio del gruppo dirigente e della sua presunta “infallibilità”: la linea era sempre giusta, e se qualcosa andava storto la colpa era di chi l’aveva applicata male nei diversi paesi.

Il VI congresso (1928)

Fu questo lo sfondo del VI congresso, che si tenne nell’estate del 1928. La bozza di programma dell’Internazionale, che fu al centro della discussione, formalmente omaggiava la rivoluzione mondiale e l’idea della federazione delle repubbliche sovietiche. Tuttavia in questo involucro che omaggiava il passato, il nuovo nocciolo era costituito dalla teoria del socialismo in solo paese. L’URSS, si proclamava, poteva costruire il socialismo indipendentemente dal fatto che il resto del mondo rimanesse capitalista.

Contro questa posizione, Trotskij scrisse una polemica che rimane una pietra miliare del marxismo, la Critica del progetto di programma dell’Internazionale Comunista.

Le critiche fondamentali su questo punto erano le seguenti:

1) Nell’economia moderna il mercato mondiale è una realtà che sovrasta le economie nazionali, che vi sono tutte subordinate. Cercare di sviluppare le forze produttive all’interno di un singolo Stato significa farle regredire, e non progredire, limitare la scala della produzione e dello scambio e quindi lo sviluppo della produttività. Nel caso dell’URSS, la dipendenza dal mercato mondiale è causata dal suo precedente sviluppo insufficiente rispetto ai paesi capitalisti più avanzati. Questo significa minore produttività, base tecnologica insufficiente e una posizione di inferiorità oggettiva sul piano economico rispetto al capitalismo mondiale, che rimane più forte.

2) La questione dello sviluppo delle forze produttive non può intendersi in modo puramente quantitativo: se la Russia è arretrata per il passaggio diretto al socialismo, anche un paese avanzato (al tempo l’Inghilterra) non potrebbe costruire un socialismo nazionale. In questo caso non è l’arretratezza, bensì al contrario lo sviluppo della sua economia, che gli rende indispensabile il rapporto con il mercato mondiale. Entrambe queste contraddizioni, arretratezza e sviluppo, possono risolversi solo se la transizione al socialismo si avvia su scala internazionale, con la partecipazione almeno di alcuni paesi chiave dell’economia mondiale.

3) È impossibile “isolare” l’URSS dal mercato mondiale. Sia che questo si faccia in nome della costruzione del socialismo “a passo di tartaruga” o che sia (come avvenne subito dopo), con le fughe in avanti avventuristiche della collettivizzazione forzata nelle campagne e dell’industrializzazione forzata, ad essere determinante sarà la persistenza o meno del capitalismo su scala mondiale, ossia la vittoria o la sconfitta della rivoluzione internazionale. Cento o cinquant’anni di perdurare del capitalismo condannerebbero l’URSS.

4) Coerentemente con l’assunto centrale del socialismo in un paese solo, il Programma dichiarava l’URSS essere “inevitabilmente la base del movimento mondiale di tutte le classi oppresse, il focolare della rivoluzione internazionale, il più grande fattore della storia mondiale”. In altre parole, il movimento operaio internazionale doveva subordinare la propria politica alle esigenze dello Stato sovietico e ai suoi rapporti diplomatici con i paesi capitalisti. Scrive Trotskij: “… l’Internazionale dovrebbe, secondo questo schema, sostenere un ruolo di strumento pacifista. Il suo ruolo fondamentale, quello di strumento della rivoluzione mondiale, passa inevitabilmente in secondo piano.” La conseguenza è che “l’Internazionale è un’istituzione a metà ausiliaria, a metà decorativa, di cui si possono convocare i congressi ogni quattro anni od ogni dieci, o persino non convocarli affatto”.

5) Su queste basi, ogni partito potrà rivendicare la costruzione del “proprio” socialismo, nel proprio paese, come prioritaria: “Sarà l’inizio della disgregazione dell’Internazionale Comunista secondo la linea del social-patriottismo”.

Dall’internazionalismo al social-patriottismo

La correttezza e la lungimiranza di questa prospettiva si può verificare in tutto lo sviluppo successivo: dopo il VI congresso ci fu ancora un solo congresso, il VII (1935), nel quale si vide il pieno dispiegarsi degli effetti reazionari della deviazione “social-patriottica”. Socialismo in un solo paese, concretamente, venne a significare nessun socialismo e quindi nessuna rivoluzione in altri paesi. La politica dei Fronti Popolari in Francia e in Spagna strangolò le ultime occasioni rivoluzionarie in Europa e la conseguenza fu la Seconda guerra mondiale.

Le “vie nazionali al socialismo” divennero la parola d’ordine del movimento comunista ormai subordinato allo stalinismo, manifestando nel dopoguerra tutti i loro effetti perniciosi. I “100 o 50” anni di sopravvivenza del sistema capitalista, che Trotskij prefigurava ma come prospettiva subordinata rispetto a quella più immediata di nuove rivoluzioni, divennero una realtà precisamente a causa delle politiche dello stalinismo su scala mondiale, che permisero alla borghesia di mantenersi al potere sia nelle crisi degli anni ’30 che nel dopoguerra. Seppellire l’internazionalismo e la rivoluzione mondiale significò, in ultima analisi, condannare anche la stessa URSS.

Al VI congresso non vi fu dibattito su questo passaggio fondamentale. L’Opposizione era espulsa, i suoi dirigenti esiliati e ben presto sarebbero arrivate le epurazioni sanguinose e i processi farsa con il massacro di una intera generazione di rivoluzionari, fino all’assassinio di Trotskij nel 1940.

E tuttavia la battaglia non fu invano. La Critica del progetto di programma circolò ugualmente fra i delegati al congresso, venne pubblicata successivamente all’estero e divenne il testo fondativo della nuova Opposizione Internazionale di Sinistra. Un passo alla volta, decine di quadri comunisti, tra i quali molti erano stati fondatori dell’Internazionale, si raggrupparono attorno alla bandiera dell’autentico internazionalismo.

Fu una battaglia eroica e impervia. Impegnarsi in essa non prometteva avanzate e vittorie, bensì di lottare nelle condizioni più difficili, quelle in cui un movimento che era arrivato a porsi gli obiettivi massimi entrava in disgregazione politica.

Fu tuttavia una battaglia decisiva per conservare il patrimonio teorico del marxismo, dell’autentico comunismo, e impedire che venisse sfigurato e sepolto dalla degenerazione stalinista.

Quando il movimento della classe operaia è costretto ad arretrare e ad abbandonare le posizioni materiali conquistate in precedenza, tanto più diventa essenziale difenderne le posizioni ideali, ossia le acquisizioni teoriche e programmatiche nelle quali si condensa la sua esperienza storica.

Fu questo il senso della battaglia dell’Opposizione Internazionale di Sinistra, le cui fondamenta vennero gettate da Trotskij nella sua critica del socialismo in un paese solo. È a questa battaglia che noi ci richiamiamo, e alle sue basi teoriche che costituiscono il pegno delle future battaglie dell’Internazionale Comunista Rivoluzionaria che siamo impegnati a costruire.