Dopo la sconfitta del Labour alle elezioni suppletive si prepara il regolamento dei conti con Corbyn

4 Marzo 2017

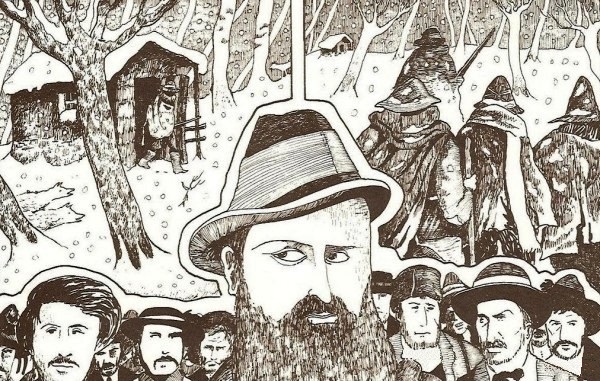

Quando c’erano i briganti. Ascesa e repressione del brigantaggio post-unitario (1860-1870)

9 Marzo 2017di Friedrich Engels

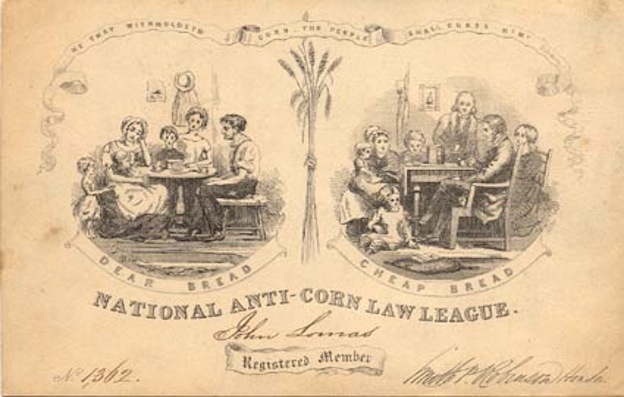

Verso la fine del 1847, si tenne a Bruxelles un Congresso sul tema del libero scambio come mossa strategica nella campagna per il libero scambio portata avanti dagli industriali inglesi. Vittoriosi in casa, con l’abrogazione delle leggi sul grano del 1846, si rivolgevano ora al continente per chiedere l’ingresso senza dazi delle merci delle manifatture inglesi sui mercati del continente in cambio della libera importazione del grano continentale in Inghilterra.

A questo Congresso Marx chiese la parola ma, come ci si poteva aspettare, le cose furono organizzate in modo che prima che arrivasse il suo turno il Congresso fosse già finito. Così, ciò che Marx aveva da dire sulla questione del libero scambio fu costretto a dirlo davanti all’Associazione Democratica di Bruxelles, un organismo internazionale di cui era uno dei vicepresidenti. Poiché la questione del libero scambio e del protezionismo sono attualmente all’ordine del giorno in America, si è ritenuto utile pubblicare una traduzione inglese del discorso di Marx, a cui mi è stato chiesto di scrivere una introduzione.

“Il sistema protezionistico”, dice Marx, “è stato un espediente per fabbricare fabbricanti, per espropriare lavoratori indipendenti, per capitalizzare i mezzi nazionali di produzione e di sussistenza, per abbreviare con la forza il trapasso dal modo di produzione antico a quello moderno” (Marx, Il Capitale, vol. 1, Editori riuniti, p. 819).

Questo era il carattere del protezionismo alle sue origini nel XVII secolo e tale rimase sino al XIX secolo inoltrato. Il sistema di protezione era all’epoca la normale politica di ogni Stato civilizzato dell’Europa occidentale. Le uniche eccezioni furono i piccoli Stati della Germania e i cantoni svizzeri, non per antipatia nei confronti del sistema, ma per l’impossibilità di applicarlo a territori così piccoli.

Fu sotto l’ala protettrice del protezionismo che negli ultimi tre decenni del XVIII secolo emerse e si sviluppò in Inghilterra il sistema della grande industria moderna, della produzione basata sulle macchine a vapore. E, come se il protezionismo tariffario non fosse sufficiente, le guerre contro la rivoluzione francese contribuirono a garantire all’Inghilterra il monopolio dei nuovi metodi industriali. Per più di vent’anni, le navi da guerra inglesi esclusero i rivali dell’Inghilterra dai loro rispettivi mercati coloniali, mentre aprivano con la forza questi mercati al commercio inglese. L’indipendenza delle colonie del Sud America dal dominio delle loro madrepatrie europee, la conquista da parte dell’Inghilterra di tutte le colonie francesi e olandesi più importanti, la progressiva sottomissione dell’India, trasformarono le popolazioni di tutti questi immensi territori in consumatori dei prodotti inglesi. L’Inghilterra in tal modo completò la politica protezionistica attuata in casa con il libero scambio che impose ai suoi possibili clienti all’estero e, grazie a questa felice miscela dei due sistemi, alla fine della guerra, nel 1815, si trovò sostanzialmente in possesso del monopolio del commercio mondiale almeno per tutti i rami industriali decisivi.

Questo monopolio è stato ulteriormente ampliato e rafforzato nel corso degli anni di pace che seguirono. Il vantaggio che l’Inghilterra aveva ottenuto durante la guerra si accrebbe di anno in anno; sembrava staccare sempre di più tutti i suoi possibili rivali. Di fatti le esportazioni di prodotti industriali in quantità sempre crescenti divennero una questione di vita o di morte per il paese. Ora solo due ostacoli gli si ponevano di fronte: il divieto di importazioni e i dazi protezionisti da parte degli altri paesi, e le imposte sulle importazioni di materie prime e alimentari in Inghilterra.

Così avvenne che le dottrine di libero scambio dell’economia politica classica, dei fisiocratici francesi e dei loro successori inglesi, Adam Smith e Ricardo, divennero popolari nel paese di John Bull [nome che si dà alla raffigurazione tradizionale dell’inglese medio, rozzo ma di buon senso – Ndt].

Il protezionismo domestico era inutile per dei produttori che avevano spazzato via tutti i loro rivali stranieri, e la cui esistenza si basava molto sull’espansione delle esportazioni. Il protezionismo interno avvantaggiava solo i produttori di beni alimentari e di altre materie prime, gli interessi dei produttori agricoli che dunque, nelle circostanze dell’Inghilterra di allora, significava i rentiers agricoli, l’aristocrazia terriera. Questo tipo di protezionismo era dannoso per gli industriali. Tassando le materie prime, aumentava il prezzo delle loro merci; tassando i beni alimentari, aumentava il costo del lavoro; in entrambi i casi queste misure ponevano i produttori britannici in svantaggio rispetto ai concorrenti stranieri. E, poiché gli altri paesi esportavano in Inghilterra principalmente prodotti agricoli e ne importavano principalmente manufatti, l’abrogazione dei dazi protettivi inglesi sul grano e sulle materie prime in genere rappresentava allo stesso tempo un appello ai paesi stranieri per eliminare o almeno per ridurre a loro volta i dazi all’importazione applicati ai prodotti inglesi.

Dopo una lotta lunga e violenta, risultarono vittoriosi i capitalisti industriali inglesi, che già erano in realtà la classe dominante della nazione, la classe i cui interessi rappresentavano direttamente gli interessi nazionali generali. L’aristocrazia terriera dovette cedere. I dazi sul grano e le altre materie prime furono abrogati. Il libero scambio divenne la parola d’ordine dell’epoca. Convertire tutti gli altri paesi al vangelo del libero scambio, e quindi creare un mondo in cui l’Inghilterra fosse il grande centro della produzione mondiale, con tutti gli altri paesi suoi distretti agricoli dipendenti, era il compito successivo che si poneva di fronte agli industriali inglesi e ai loro portavoce, gli economisti.

In questa congiuntura storica si svolse il Congresso di Bruxelles, in quel momento Marx preparava il discorso in questione. Pur riconoscendo che il protezionismo poteva ancora, in determinate circostanze, ad esempio nella Germania di allora, essere di vantaggio ai capitalisti industriali, pur dimostrando che il libero scambio non era la soluzione a tutti i mali della classe operaia, e che anzi potesse al contrario aumentarli, si pronunciò, in ultima analisi, e in linea di principio, a favore di questo.

Per Marx, il libero scambio è la condizione normale della produzione capitalistica moderna. Solo sotto il libero scambio le immense forze produttive del vapore, dell’elettricità, dei macchinari, possono svilupparsi pienamente; e quanto più veloce è il ritmo di questo sviluppo, tanto prima e tanto più pienamente saranno realizzati i suoi risultati inevitabili: divisione della società in due classi, capitalisti da una parte, operai salariati dall’altra; ricchezza ereditaria da un lato, povertà ereditaria dall’altro; un’offerta che supera la domanda che risulta così incapace di assorbire la massa sempre crescente di prodotti dell’industria; un ciclo continuo di prosperità, sovrabbondanza, crisi, panico, depressione cronica, e poi una graduale ripresa del commercio che rappresenta un indice non di un miglioramento permanente ma di una nuova imminente sovrapproduzione e crisi. In breve, le forze produttive si espandono a tal punto che si ribellano, come costrette da vincoli insopportabili, contro le istituzioni sociali che le mettono in movimento; unica soluzione possibile: una rivoluzione sociale, che liberi le forze produttive sociali dalle catene di un ordine sociale antiquato, e liberi i veri produttori, la grande massa del popolo, dalla schiavitù salariata. Nella misura in cui il libero scambio è la naturale, ordinaria atmosfera per questa evoluzione storica, il substrato economico in cui si creano più velocemente le condizioni per questa soluzione inevitabile, per questo motivo, e solo per questo, Marx si dichiarava a favore del libero commercio.

In ogni caso, gli anni immediatamente successivi alla vittoria del libero scambio in Inghilterra sembravano confermare le aspettative più ottimiste di prosperità che ne derivava. Il commercio britannico saliva a vette vertiginose, il monopolio industriale dell’Inghilterra sul mercato mondiale sembrava più solido che mai; sorgevano nuovi altiforni, nuove fabbriche dappertutto; nuovi settori industriali sorgevano come indotto. Alla fine, nel 1857, arrivò una grave crisi, ma anche questa venne superata, e presto si rimise pienamente in moto la dinamica ascendente del commercio e della manifattura, fino a quando, nel 1866, si verificò un nuovo panico, un panico che, questa volta, sembrò segnare un nuovo punto di partenza per la storia economica mondiale.

L’espansione senza precedenti della produzione e del commercio inglesi tra il 1848 e il 1866 fu senza dubbio dovuta, in gran parte, alla rimozione dei dazi protettivi sui prodotti alimentari e sulle materie prime. Ma questo non fu affatto l’unico fattore. Altri importanti cambiamenti che avvennero nello stesso periodo diedero un contributo significativo. Questi furono gli anni che comprendono la scoperta e lo sfruttamento dei giacimenti auriferi californiani e australiani che hanno aumentato così immensamente il mezzo di circolazione nel mondo; gli anni che segnarono lo stravolgimento dei mezzi di trasporto di merci e persone, in mare le navi a vapore sostituirono le imbarcazioni a vela; sulla terra, in tutti i paesi civili la ferrovia arrivò a dominare la scena, mentre passavano in secondo piano le strade di macadam (tipo di pavimentazione stradale usata fino alla fine del XIX secolo, Ndt). Non c’è da stupirsi che in tali circostanze favorevoli i manufatti inglesi grazie alle nuove tecniche, estendessero la loro influenza a scapito delle industrie nazionali estere basate sul lavoro manuale. Ma che avrebbero dovuto fare gli altri paesi? Stare a guardare sottomettendosi a queste trasformazioni, che li degradavano a semplici appendici agricole dell’Inghilterra, l’”officina del mondo”?

Gli altri paesi non fecero niente del genere. La Francia, per quasi duecento anni aveva difeso le sue manifatture dietro una perfetta muraglia cinese di dazi e limiti alle importazioni, e aveva raggiunto per tutti gli articoli di lusso e di gusto una supremazia che l’Inghilterra nemmeno provò a contendere. La Svizzera, in base ad un perfetto sistema di libero scambio, possedeva manifatture relativamente importanti, che la concorrenza inglese non riusciva a scalfire. La Germania, con tariffe molto più liberali di quelle di qualsiasi altro grande paese continentale, stava sviluppando la propria industria a un ritmo relativamente più rapido della stessa Inghilterra. E l’America, infine, con la guerra civile del 1861 dovette fare improvvisamente ricorso a tutte le sue risorse, e trovare i mezzi per soddisfare una domanda improvvisa di prodotti industriali di ogni genere, e poté farlo solo sviluppando le sue proprie industrie. Le richieste belliche finirono con la guerra ma le nuove manifatture erano lì, e dovevano affrontare la concorrenza britannica. E la guerra aveva maturato in America, l’intuizione che una nazione di 35 milioni di persone, capace di raddoppiare la popolazione in meno di quarant’anni, con risorse di ogni tipo quasi illimitate, e circondata da vicini che per gli anni a venire non potevano che rimanere principalmente agricoli; l’intuizione insomma che una tale nazione aveva una “chiara missione” di diventare indipendente dalle produzioni estere per i suoi principali oggetti di consumo, in tempo di pace così come in tempo di guerra. E così l’America divenne protezionista.

Circa quindici anni fa, viaggiavo in treno con un brillante commerciante di Glasgow, interessato probabilmente al commercio del ferro. Parlando dell’America, tirò fuori il vecchio discorso del libero scambio: “Non è assurdo che uomini d’affari scaltri come gli americani paghino tributi ai locali imprenditori siderurgici, e non solo, quando potrebbero comprare qui gli stessi prodotti, se non migliori, a metà prezzo?”

Poi mi fece degli esempi su quanto spaventosamente gli americani si fossero tassati per arricchire qualche avido imprenditore siderurgico.

“Certo,” risposi, “Ma credo che ci sia un altro lato della faccenda. Lei saprà che nel carbone, nell’energia idroelettrica, nel ferro e in altri minerali, nel cibo a buon mercato, nel cotone prodotto internamente e in altre materie prime, l’America offre risorse e vantaggi senza pari in confronto a tutti i paesi europei, e che queste risorse non possono essere completamente sviluppate se l’America non diventa un paese manifatturiero. Dovrà ammettere, inoltre, che al giorno d’oggi una grande nazione come l’America non può rimanere indefinitamente un popolo di contadini, cosa che equivarrebbe a una condanna alla barbarie e all’inferiorità permanenti; oggi nessuna grande nazione può sopravvivere senza una propria industria. Ora, se l’America deve diventare un paese industrializzato, e se ha tutte le possibilità non solo di riuscirvi, ma nel contempo di superare i suoi rivali, non ha che due strade davanti a sé: o condurre per, diciamo cinquant’anni, con il libero scambio una guerra competitiva estremamente costosa contro l’Inghilterra che ha quasi un secolo di vantaggio, oppure tagliare fuori, con i dazi protettivi, i prodotti inglesi, per supponiamo venticinque anni, con la certezza quasi assoluta che alla fine di quel periodo l’industria americana avrà conquistato il suo posto nel mercato mondiale aperto. Quale delle due strade è più economica e più breve? Questa è la questione. Se si vuole andare da Glasgow a Londra, si può prendere il treno lumaca che viaggia a 12 miglia all’ora a un penny al miglio. Ma lei non lo farebbe, il suo tempo è troppo prezioso, e prenderebbe l’espresso, due penny al miglio e 40 miglia all’ora. Ebbene, gli americani preferiscono pagare la tariffa per l’espresso e procedere a una velocità maggiore”.

Il mio fautore scozzese del libero scambio non seppe rispondere.

Poiché il protezionismo è un “espediente per fabbricare fabbricanti”, può risultare utile non solo a una classe capitalista non completamente sviluppata, ancora alle prese con il feudalesimo. Può aiutare a sviluppare anche la classe capitalista in ascesa in un paese che, come l’America, non ha mai conosciuto il feudalesimo, ma che è arrivato a quello stadio di sviluppo in cui il passaggio dall’agricoltura all’industria diventa una necessità. L’America, posta in questa situazione, ha scelto il protezionismo. Dal momento in cui è stata presa questa decisione, i venticinque anni di cui parlavo al mio compagno di viaggio sono più o meno passati e, se non sbaglio, il protezionismo ha svolto il suo compito per l’America, e sta ora diventando un intralcio.

Questo è quello che penso già da qualche tempo. Due anni fa, ho detto a un protezionista americano: “Sono convinto che se l’America introducesse il libero scambio, in dieci anni supererebbe l’Inghilterra sul mercato mondiale”.

Il protezionismo è, nella migliore delle ipotesi, un circolo vizioso senza fine, e non si sa mai quando finisce. Proteggendo un settore, si danneggiano direttamente o indirettamente tutti gli altri, e quindi si devono proteggere anche loro. Ma in questo modo si danneggia di nuovo il settore che era stato protetto all’inizio che richiederà degli indennizzi, e questi indennizzi avranno effetti, come nel primo caso, su tutti gli altri settori, giustificando le loro richieste di indennizzo e così via all’infinito. L’America, a questo proposito, ci offre un esempio lampante di come il protezionismo possa uccidere un settore industriale importante. Nel 1856, il totale delle importazioni ed esportazioni via mare degli Stati Uniti era di quasi 641,60 milioni di dollari, di questi il 75,2 per cento era imbarcato su navi americane e solo il 24,8 per cento su navi straniere. I battelli oceanici inglesi stavano già allora emarginando i velieri americani ma nel 1860, su un commercio marittimo complessivo di 762,29 milioni di dollari, le navi americane ne rappresentavano ancora il 66,5 per cento. Arrivò la guerra civile e il conseguente protezionismo nei confronti dei cantieri navali americani fu un tale successo che eliminò quasi completamente la bandiera americana dai mari. Nel 1887, il commercio totale via nave degli Stati Uniti era di 1,4 milioni di dollari, ma di questo solo il 13,8 per cento era su navi americane contro l’86,2 per cento dei vascelli stranieri. Le merci trasportate da navi americane, che erano nel 1856 482,27 milioni e nel 1860 507,25 milioni, nel 1887 erano crollate a 194,36 milioni. Quarant’anni fa la bandiera americana minacciava il predominio di quella inglese sull’oceano; ora è quasi sparita. Il protezionismo nel settore della costruzione navale ha ucciso sia il settore del trasporto marittimo che quello della cantieristica.

Un altro punto: i miglioramenti nei metodi di produzione al giorno d’oggi si susseguono così rapidamente, e cambiano il carattere di interi settori industriali così improvvisamente e così completamente, che ciò che ieri poteva sembrare una tariffa protezionistica piuttosto equilibrata, oggi non lo è più. A questo proposito la relazione del Segretario del Tesoro per il 1887 ci offre un esempio:

“Negli ultimi anni i miglioramenti dei macchinari impiegati nella pettinatura della lana hanno cambiato talmente il carattere di quelli che sono commercialmente noti come vestiti pettinati che questi ultimi hanno soppiantato i panni di lana nell’abbigliamento maschile. Questo cambiamento (…) ha prodotto gravi danni ai nostri produttori nazionali di lana pettinata, perché i dazi sulla lana sono gli stessi indipendentemente che venga pettinata o usata per produrre panni; mentre il dazio sui panni di lana il cui valore non eccede gli 80 centesimi per libbra, ammonta a 35 centesimi per libbra e al 35% del valore, mentre al contrario il dazio sui panni in lana pettinata di valore inferiore a 80 centesimi per libbra si aggira solo tra i 10 e i 24 centesimi e il 35% del valore. Così in alcuni casi i dazi sulla lana usata per fare i panni pettinati superano quelli sul prodotto finito”.

Così quello che serviva a proteggere l’industria domestica ieri, risulta oggi un premio all’importatore straniero, e il Segretario del Tesoro può ben dire: “C’è da aspettarsi che in questo paese la produzione di tessuti pettinati cessi a meno che le tariffe dei dazi in questo settore non vengano modificate”. Ma per cambiare le tariffe, si dovranno combattere i tessitori di panni di lana che traggono profitto da questo stato di cose; si dovrà aprire una campagna permanente per conquistare la maggioranza di entrambe le camere del Congresso e, infine, anche dell’opinione pubblica, e la domanda è: pagherà questa strategia?

La cosa peggiore del protezionismo è che, una volta messo in piedi, non ce ne si può facilmente sbarazzare. Per quanto difficile sia il processo di aggiustamento a dazi equi, il ritorno al libero scambio è immensamente più difficile. Le circostanze che hanno permesso in pochi anni all’Inghilterra di realizzare questo cambiamento non si verificheranno di nuovo. E anche in quel caso la lotta partì nel 1823 (Huckisson), iniziò ad avere successo nel 1842 (dazio di Peel), e continuò per diversi anni dopo l’abrogazione delle leggi sul grano. Così all’industria della seta (l’unico comparto che ancora doveva temere la concorrenza estera) venne prima garantito il prolungamento dei dazi per un certo numero di anni, e poi le fu concesso in un’altra forma veramente infame: mentre le altre industrie tessili vennero sottoposte alla legge sulle fabbriche – che limitava l’orario di lavoro per donne, giovani e bambini – l’industria della seta è stata favorita con notevoli eccezioni alla regola generale che gli consentivano di assumere bambini, e di far lavorare i bambini e gli adolescenti per più ore rispetto alle altre industrie. Il monopolio che gli ipocriti paladini del libero scambio hanno abrogato avvantaggiando i concorrenti stranieri, è stato reintrodotto a spese della salute e della vita dei lavoratori bambini inglesi.

Comunque nessun paese sarà di nuovo in grado di passare dal protezionismo al libero scambio in un momento in cui tutti, o quasi tutti, i suoi settori industriali siano in grado di sfidare la concorrenza straniera sul mercato aperto. La necessità di questa transizione arriverà molto prima che si possa sperare in una tale situazione. Questa necessità si manifesterà nei diversi settori in tempi diversi; e sugli interessi contrastanti di questi settori sorgeranno i divertenti battibecchi e intrighi parlamentari. Il produttore di macchinari, l’ingegnere, l’armatore penseranno forse che la tutela accordata ai produttori di ferro grezzo fa aumentare il prezzo delle loro merci e, nella misura in questo avviene, e solo per mezzo di questo processo, le loro esportazioni vengono compromesse. Il tessitore di panni di cotone potrebbe forse essere in grado di ficcare il calicò inglese nei mercati cinese e indiano, se i dazi per proteggere le filande non facessero aumentare il prezzo dei suoi filati e così via.

Nel momento in cui un ramo dell’industria nazionale ha completamente conquistato il mercato domestico, in quel momento l’esportazione diventa per questo settore una necessità. In condizioni capitalistiche, un settore o si espande o deperisce, non può rimanere stazionario; la mancata crescita significa rovina incipiente. Il progresso tecnico nella meccanica e nella chimica pone costantemente limiti all’occupazione di lavoro umano, permettendo allo stesso tempo una sempre più rapida crescita e concentrazione del capitale. In questo modo crea in ogni settore stagnante dell’industria un eccesso sia di lavoratori sia di capitale, un eccesso che non trova sfogo da nessuna parte, perché lo stesso processo è in atto in tutti gli altri rami industriali.

Così il passaggio dal commercio interno a quello estero diventa una questione di vita o di morte per tutti questi rami industriali che però si scontrano con diritti acquisiti, interessi consolidati di coloro che ancora trovano il protezionismo più sicuro o più redditizio del libero scambio. Così ne segue una lotta lunga e ostinata tra i fautori del libero commercio e i protezionisti, una lotta in cui, da entrambe le parti, la direzione passa presto dalle mani delle persone direttamente interessate a quelle dei politici di professione, di chi tira i fili nei partiti politici tradizionali, il cui interesse non è quello di risolvere la questione ma di lasciarla aperta il più a lungo possibile. Il risultato è una immensa perdita di tempo, di energia e di denaro per una serie di compromessi che favoriscono ora uno ora l’altro lato, ma che in ultima istanza conducono lentamente in direzione del libero scambio, anche perché nel frattempo il protezionismo diventa assolutamente insostenibile per la nazione, che è ciò che sta probabilmente succedendo ora in America.

Di tutte le forme di protezionismo quella che è stata introdotta da noi in Germania è la peggiore. Anche la Germania ha cominciato a sentire, subito dopo il 1815, la necessità di uno sviluppo più rapido della sua industria. La prima condizione per tale sviluppo è stata la creazione di un mercato interno con la rimozione delle innumerevoli barriere doganali e della frammentazione della normativa fiscale degli staterelli tedeschi – in altre parole, la formazione di una Unione doganale tedesca. Questo era possibile solo sulla base di un sistema tariffario liberale, concepito più per avere una contabilità fiscale comune che per proteggere l’industria. In nessun altra condizione gli staterelli avrebbero potuto aderire.

Così la nuova tariffa doganale unificata, per quanto in una certa misura proteggesse alcuni settori industriali, rappresentò, relativamente alle condizioni in essere all’epoca della sua introduzione, un modello di libero scambio. E continuò ad esserlo anche se, a partire dal 1830, la maggior parte dei produttori tedeschi cominciò a rivendicare misure protezioniste. Eppure, con questa tariffa estremamente liberale, e nonostante le aziende tedesche che si basavano su tecniche molto manuali venissero spietatamente schiacciate dalla concorrenza delle grandi industrie inglesi, il passaggio dal lavoro manuale alle macchine venne gradualmente realizzato anche in Germania, ed è ora quasi completato. La trasformazione della Germania da paese agricolo a manifatturiero proseguì con lo stesso ritmo, e dal 1866 fu aiutata dagli sviluppi politici: la creazione di un forte governo centrale e di un parlamento federale, una legislazione unitaria che garantiva uniformità alle leggi che regolano il commercio, l’introduzione di una moneta unica e di un sistema di misura comune e, infine, il flusso dei miliardi francesi. Così, verso il 1874, il commercio tedesco sul mercato mondiale era secondo solo a quello della Gran Bretagna, e la Germania impiegava più forza vapore nella manifattura e nei trasporti di qualsiasi altro paese del continente europeo. Ciò dimostra che ancora oggi, nonostante l’enorme vantaggio dell’industria inglese, un grande paese può aprirsi la strada fino a competere con successo con l’Inghilterra nel mercato aperto.

Poi, d’improvviso, ci fu un’inversione di rotta: la Germania divenne protezionista proprio nel momento in cui il libero commercio sembrava più che mai una sua necessità. Il cambio di rotta è stato senza dubbio assurdo ma può essere spiegato. Quando la Germania era un paese esportatore di grano, tutti i suoi agricoltori e commercianti via nave erano ardenti sostenitori del libero scambio. Ma nel 1874, la Germania anziché esportare aveva bisogno di importare grandi quantità di grano dall’estero. Più o meno in quel periodo, l’America aveva cominciato a inondare l’Europa con enormi forniture di grano a buon mercato; ovunque arrivavano determinavano un crollo dei ricavi e dunque della rendita dei terreni agricoli; da quel momento, i proprietari fondiari di tutta Europa cominciarono a chiedere a gran voce il protezionismo.

Allo stesso tempo, l’industria tedesca soffriva le conseguenze della sovrapproduzione e dell’eccesso di speculazione determinati dall’afflusso dei miliardi francesi, mentre l’Inghilterra, il cui commercio dalla crisi del 1866 non ancora aveva superato uno stato di depressione cronica, inondava tutti i mercati a cui poteva accedere con merci invendibili in patria e all’estero, offerte a prezzi rovinosamente bassi. Così accadde che i produttori tedeschi, anche se all’epoca dipendevano soprattutto dell’esportazione, cominciarono a vedere nel protezionismo un mezzo per assicurarsi l’esclusiva del mercato interno. E il governo fu sin troppo contento di trarre profitto da questa circostanza al fine di beneficiare la nobiltà terriera, offrendo dazi protettivi sia ai proprietari terrieri che agli industriali. Nel 1878, venne applicata una tariffa fortemente protettiva sia sui prodotti agricoli che su quelli industriali.

Di conseguenza, da quel momento l’esportazione di prodotti tedeschi fu sviluppata gravando direttamente sulle spalle dei consumatori nazionali. Ove possibile, gli industriali formarono dei cartelli per regolare le esportazioni di merci e la produzione stessa. La produzione tedesca di ferro è nelle mani di poche grandi imprese, per lo più società di capitali che, insieme, producono circa quattro volte più ferro del fabbisogno medio del paese. Per evitare una inutile concorrenza tra loro, queste aziende hanno formato un cartello che divide tra loro tutti i contratti esteri e determina in ogni caso la ditta a cui è effettivamente affidata la singola commessa. Questo cartello, qualche anno fa, aveva addirittura raggiunto un accordo con i padroni siderurgici inglesi, ora non più attivo. Allo stesso modo, le miniere di carbone della Westfalia (che producono circa 30 milioni di tonnellate all’anno) avevano formato un cartello per regolare la produzione, le offerte per i contratti e i prezzi. E, tutto considerato, qualsiasi produttore tedesco vi dirà che l’unica cosa a cui gli servono i dazi protettivi è permettergli di recuperare sul mercato interno ciò che il crollo dei prezzi gli toglie all’estero.

Ma questo non è tutto. Al prezzo di questo assurdo sistema di protezione dell’industria, gli industriali capitalisti hanno determinato un monopolio ancora più assurdo che ha tutelato la proprietà terriera. Non solo tutti i prodotti agricoli sono sottoposti a dazi sull’importazione molto pesanti che aumentano di anno in anno, ma alcune aziende agricole, che l’aristocrazia terriera ha creato sui propri latifondi, sono finanziate direttamente con fondi pubblici. La produzione dello zucchero da barbabietola non solo è protetta, ma riceve somme enormi come premi all’esportazione. Chi ha studiato la materia è dell’opinione che, se anche lo zucchero esportato fosse gettato tutto in mare, i produttori ricaverebbero comunque un profitto grazie ai sussidi del governo. Allo stesso modo, le distillerie di alcool da patate con la recente normativa ricevono dalle tasche dei contribuenti, un regalo di circa 36 milioni di marchi l’anno. E, siccome quasi tutti i grandi proprietari terrieri nella Germania nord-orientale o sono produttori di zucchero da barbabietola o distillatori di alcool da patate o entrambi, non c’è da meravigliarsi che il mondo sia letteralmente inondato dai loro prodotti.

Questa politica, rovinosa in qualsiasi circostanza, lo è doppiamente in un paese la cui produzione resiste sui mercati neutrali principalmente attraverso il basso costo del lavoro. I salari in Germania, tenuti vicino al livello di sussistenza anche nel migliore dei casi, grazie alla sovrabbondanza della popolazione (che aumenta rapidamente, a dispetto dell’emigrazione), dovranno crescere in conseguenza della crescita dei prezzi di tutte le merci di base a causa del protezionismo; l’industriale tedesco non potrà quindi più, come spesso fa ora, compensare la rovinosa discesa dei prezzi dei suoi articoli con un calo dei normali stipendi della sua manodopera e perderà la sua competitività. Il protezionismo, in Germania, sta uccidendo la gallina dalle uova d’oro.

Anche la Francia soffre le conseguenze del protezionismo. Nel paese tale sistema è diventato, dopo due secoli di dominio incontrastato, quasi parte integrante della vita della nazione. Tuttavia, è sempre più un ostacolo. Continui cambiamenti nei metodi di produzione sono all’ordine del giorno ma il protezionismo gli sbarra la strada. I velluti di seta al giorno d’oggi hanno il retro fatto di filo di cotone pregiato, su di questo il produttore francese deve o pagare il prezzo maggiorato dal protezionismo, o sottoporsi ad interminabili imbrogli burocratici, un prezzo che non vale la pena pagare per il permesso temporaneo che in questo modo si ottiene; e così Krefeld (centro tessile tedesco, Ndt) può avere la meglio nella concorrenza perché lì i dazi sul cotone sono inferiori.

Le esportazioni francesi, come già detto, consistono principalmente di articoli di lusso dove il gusto francese è ancora imbattibile ma ovunque i principali consumatori di tali articoli sono i nostri moderni capitalisti parvenu che non hanno né istruzione, né gusto, che si accontentano delle imitazioni goffe a buon mercato tedesche o inglesi, e che spesso comprano queste stesse imitazioni come veri articoli francesi a prezzi assurdi. Il mercato delle merci esclusive che non possono essere prodotte fuori della Francia si restringe sempre più, le esportazioni industriali francesi si sostengono a malapena, e presto inizieranno a declinare; con quali nuovi articoli la Francia può sostituire quelli la cui esportazione va a morire? Aiuterebbe qui una audace politica di libero scambio, che tiri fuori il produttore francese dalla serra in cui è abituato a vivere e lo faccia uscire all’aria aperta, nella concorrenza aperta. In effetti, il commercio generale francese si sarebbe già atrofizzato da tempo se non fosse stato per la timida apertura al libero scambio da parte del Trattato [franco-inglese] di Cobden del 1860, i cui effetti si sono però pressoché esauriti mostrando la necessità di una più forte dose della stessa medicina.

Non vale certo la pena di parlare della Russia. Lì, i dazi del protezionismo, che devono essere pagati in oro e non nella carta moneta deprezzata del paese, servono soprattutto a fornire al governo, che ne è privo, il denaro contante indispensabile per le transazioni con i creditori stranieri. Il giorno stesso in cui le tariffe compissero la missione del protezionismo escludendo totalmente i prodotti stranieri, il governo russo sarebbe subito ridotto in bancarotta. Eppure quello stesso governo illude i suoi sudditi con l’idea di fare della Russia, per mezzo di questi dazi, un paese completamente indipendente dal punto di vista economico che non ha più bisogno di nulla dall’estero, né beni alimentari, né materie prime, né manufatti o opere d’arte. Chi crede a questa visione fantasmagorica di una Russia isolata dal resto del mondo si pone al livello del patriottico tenente prussiano che entrò in un negozio chiedendo un mappamondo, ma non della terra o del cielo… bensì della Prussia.

Tornando all’America: ci sono già molti sintomi che il protezionismo ha fatto tutto ciò che era possibile per gli Stati Uniti, e che è arrivato il momento di congedarlo. Uno di questi sintomi è la formazione di cartelli tra le industrie protette per lo sfruttamento dei loro monopoli. Ora questi cartelli (circoli, trust) sono veramente istituzioni americane, e laddove sfruttano vantaggi naturali, bisogna farseli piacere. La trasformazione dell’industria petrolifera della Pennsylvania in un monopolio da parte della Standard Oil Company è un processo del tutto in linea con le regole della produzione capitalistica. Ma sarebbe una cosa ben diversa se gli zuccherifici tentassero di trasformare il vantaggio loro concesso dalla nazione contro la concorrenza straniera in un monopolio contro il consumatore interno, vale a dire contro la stessa nazione che ha concesso la norma protezionista. Eppure i grandi zuccherifici hanno formato un trust che mira a questo e il trust dello zucchero non è l’unico nel suo genere.

La formazione di questi cartelli nelle industrie protette è la prova più evidente che il protezionismo non ha più motivo di esistere e sta cambiando il suo carattere; è la prova del fatto che protegge il produttore non più contro l’importatore straniero, ma contro il consumatore domestico; la prova che, almeno nei rami interessati, ha creato abbastanza, se non troppi, produttori; che il denaro che attraverso i dazi protettivi è stato gettato nelle mani di questi produttori è denaro buttato via, esattamente come in Germania.

In America, come altrove, il protezionismo è sostenuto con la tesi che il libero scambio avvantaggia solo l’Inghilterra. La migliore prova del contrario è che in Inghilterra non solo i fittavoli e i proprietari terrieri, ma anche gli industriali stanno diventando protezionisti. Nella stessa Manchester, dove fu fondata la “scuola” dei liberoscambisti, il 1° novembre 1886 la camera di commercio ha discusso una risoluzione dove si legge:

“dopo aver atteso invano quarant’anni che le altre nazioni seguissero l’esempio di libero scambio dell’Inghilterra, la camera pensa che sia arrivato il momento di riconsiderare questa posizione”.

La risoluzione è stata poi respinta ma con 22 voti contro 21! E questo è successo nel centro della produzione di cotone – vale a dire, l’unico ramo della manifattura inglese la cui superiorità sul mercato aperto sembra ancora indiscussa! In effetti, anche in quel settore specifico il genio inventivo è passato dall’Inghilterra all’America. Gli ultimi miglioramenti sui macchinari per la filatura e la tessitura di cotone sono venuti, quasi tutti, dall’America, e Manchester ha solo dovuto introdurli. Nelle invenzioni industriali di ogni genere, l’America ha decisamente preso il comando, mentre la Germania contende all’Inghilterra il secondo posto.

In Inghilterra si fa strada la consapevolezza che il monopolio industriale del paese non può essere ristabilito, che il paese sta inesorabilmente perdendo terreno mentre i suoi rivali stanno facendo progressi, e che un po’ alla volta sta scivolando verso una posizione in cui si dovrà accontentare di essere una nazione industriale tra le tante, invece che, come sognava una volta, “l’officina del mondo”. E per scongiurare questo destino incombente il protezionismo, malcelato sotto l’espressione ipocrita di “commercio equo” e di guerra delle tariffe, viene ora invocato dai figli degli stessi uomini che, quarant’anni fa, non conoscevano salvezza che nel libero commercio. E quando sono gli stessi industriali inglesi a scoprire che il libero scambio li sta rovinando e a chiedere al governo di proteggerli contro i loro concorrenti stranieri, allora sicuramente è giunto il momento per questi concorrenti di gettare a mare il sistema protezionista ormai inutile, per combattere il monopolio industriale inglese in disfacimento con la sua stessa arma: il libero scambio. Come ho detto prima, se si può facilmente introdurre il protezionismo non è possibile sbarazzarsene con la stessa facilità. Adottando misure protezioniste, il legislatore ha creato enormi interessi, di cui si fa portavoce. E non tutti questi interessi – non tutti i settori dell’industria – sono ugualmente pronti, in un dato momento, a far fronte alla concorrenza aperta. Mentre alcuni non avranno più bisogno di un’ala protettrice materna, altri a fatica gli staranno dietro. Queste differenti situazioni daranno luogo all’interno del parlamento al solito gioco delle lobby, ed è garantito che i settori protetti, se si decide per il libero scambio, saranno trattati con i guanti di velluto come fu per la lavorazione della seta in Inghilterra dopo il 1846. Questo è inevitabile nelle circostanze attuali, e i fautori del libero scambio dovranno farsene una ragione, fino a quando la transizione dal protezionismo al libero scambio viene stabilita solo in linea di principio.

La questione del libero scambio o del protezionismo si muove interamente all’interno dei limiti del sistema attuale di produzione capitalista, e di conseguenza non ha alcun interesse diretto per noi socialisti che vogliamo farla finita con questo sistema. Indirettamente, però, ci interessa in quanto dobbiamo auspicare che l’attuale sistema di produzione si sviluppi ed espanda il più liberamente e il più velocemente possibile, perché in questo modo si svilupperanno anche quei fenomeni economici che sono le sue conseguenze necessarie, e che porteranno alla distruzione del sistema: la miseria della grande massa della popolazione, in conseguenza della sovrapproduzione che genera o crisi periodiche oppure un ristagno cronico del commercio; la divisione della società in una piccola classe di grandi capitalisti, e di un gran numero di schiavi salariati praticamente ereditari, proletari il cui numero aumenta costantemente, mentre allo stesso tempo vengono continuamente sostituiti da nuovi macchinari che risparmiano manodopera; in breve, la società è giunta ad un punto morto, dal quale non c’è via d’uscita se con uno stravolgimento completo della struttura economica che ne forma la base.

È da questo punto di vista che, quarant’anni fa, Marx si è pronunciato, in linea di principio, a favore del libero scambio, considerato la strada più diretta, e quindi quella che avrebbe più rapidamente portato la società capitalista a una situazione di stallo. Ma se Marx si dichiarò a favore del libero scambio per tale motivo, non sarebbe una ragione, per ogni sostenitore dell’ordine costituito, per dichiararsi contro il libero scambio? Se il libero scambio è rivoluzionario, non dovrebbero tutti i buoni cittadini essere a favore del protezionismo come linea più coerentemente conservatrice?

Se un paese accetta al giorno d’oggi il libero scambio, non lo farà certamente per compiacere i socialisti ma perché il libero scambio è diventata una necessità per i capitalisti industriali. Ma se dovesse rifiutare il libero scambio e attenersi al protezionismo, al fine di impedire la catastrofe sociale prevista dai socialisti, finirà per danneggiare soprattutto se stesso. Il protezionismo è un “espediente per fabbricare artificialmente fabbricanti” e quindi anche un mezzo per fabbricare artificialmente lavoratori salariati. Non si può sviluppare una cosa senza l’altra.

L’operaio salariato segue ovunque le orme del produttore; è come la cupa preoccupazione di Orazio, con l’immagine del cavaliere che non può buttare giù chi gli sta seduto dietro. Non si può sfuggire al destino; in altre parole, non si può sfuggire alle conseguenze necessarie delle nostre azioni. Un sistema di produzione basato sullo sfruttamento del lavoro salariato, in cui la ricchezza aumenta in proporzione al numero degli operai occupati e sfruttati, è un sistema destinato ad aumentare la classe dei salariati, vale a dire, la classe che è destinata un giorno a distruggere il sistema stesso. Nel frattempo, non c’è niente da fare: si deve procedere a sviluppare il sistema capitalista, è necessario accelerare la produzione, l’accumulazione, la centralizzazione della ricchezza capitalistica e, con essa, la produzione di una classe operaia che si pone al di fuori della società ufficiale. Utilizzare il protezionismo o il libero scambio non farà alcuna differenza alla fine, e cambierà poco la lunghezza della tregua concessa fino al giorno in cui arriverà la fine. Già molto tempo prima di quel giorno il protezionismo sarà diventato un ostacolo insopportabile per qualsiasi paese che aspiri a conquistare con successo una posizione indipendente nel mercato mondiale.

scritto nel 1888