La Russia emerge rafforzata dalla guerra in Ucraina, con profonde implicazioni per l’imperialismo occidentale

21 Luglio 2025

L’internazionalismo di Trotskij e l’invasione italiana dell’Etiopia (1935-36)

24 Luglio 202580 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale

Battaglia di Stalingrado, novembre 1942

di Claudio Bellotti

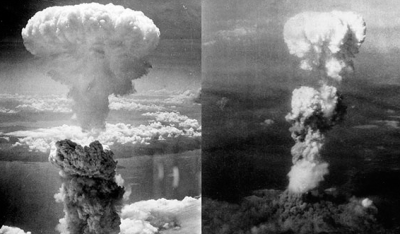

Ottanta anni fa, il 6 e 9 agosto 1945, il lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki segnò l’atto conclusivo della Seconda guerra mondiale e, al tempo stesso, fu il primo episodio della successiva contrapposizione mondiale tra Stati Uniti e Unione Sovietica.

Questo anniversario ci dà l’occasione per comprendere, alla luce di avvenimenti storici decisivi, la vera natura della guerra sotto il capitalismo, il nesso tra guerra e lotta di classe, tra guerra e rivoluzione.

Per farlo è necessario innanzitutto abbandonare concetti quali “democrazie contro dittature” e tutti gli altri orpelli ideologici con cui è stata ammantata dai vincitori. La classe dominante non intraprende una guerra per motivi morali, per difendere dei “valori” o determinate istituzioni politiche. La borghesia entra in guerra come ultimo mezzo per difendere i propri interessi fondamentali.

Si può dire che la Seconda guerra mondiale fu una conseguenza del modo in cui si era conclusa la precedente nel 1918, e in particolare:

1) Il capitalismo tedesco, sconfitto, si era trovato privo di sbocchi di mercato, di colonie, di capitali (a causa delle riparazioni imposte a Versailles) e quindi alla sua forte posizione industriale non corrispondeva un adeguato peso nella divisione del mondo.

2) La Francia e la Gran Bretagna, potenze vincitrici nel 1918, erano viceversa in declino sul piano economico e di conseguenza la loro posizione internazionale era sproporzionata rispetto al loro effettivo peso economico.

3) Gli USA, apparentemente chiusi nell’isolazionismo degli anni ’20 e ’30, erano già sulla strada per diventare la potenza dominante, erano il primo creditore mondiale e stavano rapidamente espandendo la loro penetrazione economica nell’America centrale e meridionale. A questa crescita del potere economico e finanziario degli USA non corrispondeva però ancora un ruolo politico mondiale, del quale la stessa classe dominante USA era ancora solo parzialmente consapevole.

4) Il declino dei vecchi imperi coloniali faceva dell’Oceano Pacifico un terreno inevitabile di scontro tra gli USA e il Giappone, potenza in pieno sviluppo imperialistico già dall’inizio del ’900.

5) La rivoluzione russa del 1917 aveva sottratto al controllo del capitale un territorio enorme, ricco di risorse e di manodopera, che la borghesia internazionale non aveva mai rinunciato a riconquistare.

Vi erano poi altre contraddizioni irrisolte: lo scontro tra Italia e Gran Bretagna in Africa, Medio Oriente e Balcani, decine di conflitti generati dall’oppressione delle minoranze nazionali, la corsa all’occupazione della Cina, e altre ancora.

Le condizioni politiche della guerra

Tuttavia le contraddizioni fra Stati, la “geopolitica” per usare una parola alla moda, non bastano a spiegare lo scoppio di una guerra, tantomeno di una guerra generale. Tutte queste contraddizioni esistevano già dal 1919, dal Trattato di Versailles, e come tali vennero analizzate dall’Internazionale Comunista, che non si stancava di avvertire che permanendo il dominio del capitalismo, una nuova guerra sarebbe stata inevitabile.

Due processi furono decisivi per lo scoppio della guerra, perlomeno in Europa: la vittoria del nazismo in Germania e l’affermarsi dello stalinismo in URSS. L’ascesa al potere di Hitler significò la sconfitta del proletariato più numeroso e politicamente più organizzato del mondo. Poco dopo, Trotskij formulò la previsione che nel giro di sei anni la Germania nazista sarebbe stata nelle condizioni di entrare in guerra. Aggiunse inoltre che solo una rivoluzione avrebbe potuto impedirlo.

La rivoluzione in quella fase era impossibile in Germania, dove la classe operaia era prostrata dalla sconfitta e politicamente decapitata dalla repressione. Tuttavia ci fu un’ultima possibilità per il movimento operaio di impedire la guerra in Europa con la rivoluzione. La situazione prerivoluzionaria in Francia nel giugno 1936, con l’occupazione delle fabbriche, avrebbe potuto sfociare in una rivoluzione socialista che avrebbe invertito i rapporti di forza a livello internazionale. Ancora più avanzata fu la situazione in Spagna, dove alla rivolta fascista dei generali rispose l’insurrezione operaia che prese il potere in gran parte del paese aprendo la guerra civile.

Il movimento in Francia e in Spagna fu sconfitto per il ruolo pernicioso dei dirigenti socialisti e soprattutto comunisti (e in Spagna anche degli anarchici), che impedirono alla classe operaia di arrivare alla presa del potere e al rovesciamento della borghesia, conducendola a una sconfitta cruenta.

Parallelamente alle sconfitte in Spagna e in Francia vi fu in URSS il massacro dei quadri rivoluzionari con i processi farsa di Mosca e la deportazione, l’incarceramento o la condanna a morte di decine di migliaia di comunisti per opera della burocrazia stalinista.

Il ruolo controrivoluzionario dei partiti comunisti negli anni ’30 derivava direttamente dalla politica di Stalin, che affidava la difesa dell’URSS al tentativo di accordo con Francia e Gran Bretagna, ribattezzate per l’occasione “potenze amanti della pace”.

Alle sconfitte in Francia e Spagna si aggiunse la sanguinosa epurazione dell’Armata Rossa, sempre per mano di Stalin, nella quale vennero liquidati circa 30mila ufficiali e un terzo dei suoi gradi superiori.

Queste sconfitte della classe lavoratrice permisero alle borghesie europee di andare verso la guerra impunemente, senza temerne le conseguenze sociali, perlomeno nell’immediato.

Contava ben poco, a quel punto, chi formalmente fosse l’aggressore o l’aggredito.

La preparazione diplomatica e la guerra lampo

Le virtuose e democratiche borghesie occidentali a quel punto avevano solo una preoccupazione: indirizzare l’espansionismo nazista verso oriente e verso l’URSS. Su queste basi non ebbero problemi ad accordarsi con Mussolini e Hitler a Monaco, consegnandogli i Sudeti e isolando l’URSS che entrava così nel mirino.

A sua volta Stalin rispose, meno di un anno dopo, con il patto Molotov-Ribbentrop con il quale URSS e Germania si spartivano la Polonia e l’influenza nel Baltico. Gli stalinisti, dopo avere accusato per anni i trotskisti di essere “agenti di Hitler”, abbandonarono la loro precedente retorica “antifascista” e si allearono con lui.

È stato detto che il patto del 1939 fu un atto di grande realismo politico di Stalin, paragonandolo alla pace di Brest-Litovsk firmata dai bolscevichi nel 1918, ma nulla potrebbe essere più lontano dal vero. Se a Brest, Lenin si schierò per la pace per guadagnare un attimo di respiro in attesa della rivoluzione in Europa e in Germania (che arrivò in effetti pochi mesi dopo), a Mosca nel 1939 l’accordo spiazzava completamente i partiti comunisti nel mondo e spalancava la strada alla guerra, che la Germania poteva affrontare anche grazie alle massicce forniture economiche previste dal patto.

A partire dal 1° settembre 1939, quando Hitler invase la Polonia, i primi due anni di guerra videro le vittorie abbaglianti della guerra-lampo tedesca, che sconfisse rapidamente la Polonia, la Danimarca, la Norvegia, la Francia, il Belgio, l’Olanda e successivamente anche la Jugoslavia e la Grecia. Hitler era padrone del continente.

La sconfitta della Francia in sole sei settimane, al di là della superiorità tecnica, tattica e strategica dell’esercito tedesco, trova una spiegazione nell’atteggiamento della classe dominante francese. La borghesia francese rifuggiva dall’idea di una nuova guerra con la Germania, nella quale aveva solo da perdere. Non a caso tutta la sua strategia era impostata sulla difensiva (la famosa Linea Maginot, che peraltro cadde senza combattimento quando venne aggirata dalla Wehrmacht). Per lunghi mesi fino al maggio del 1940 l’esercito francese rimase passivo e la sua principale operazione bellica consistette nel lancio di volantini propagandistici. Venne chiamata la drôle de guerre, la “strana guerra”, e dimostrava plasticamente come la borghesia francese non avesse alcuna fretta di venire realmente alle mani con la Germania.

Quando nel maggio del 1940 infine l’esercito tedesco scatenò la sua offensiva, non ci fu soltanto una brutale sorpresa strategica, ma un vero e proprio crollo nel morale francese, a partire dai comandi, completamente colti di sorpresa, incapaci di reagire in modo coerente e sfiduciati già dopo pochi giorni di combattimenti.

Nel giro di quattro settimane il fronte occidentale crollò e il contingente britannico dovette fuggire rovinosamente a Dunkerque.

Una resistenza sarebbe stata possibile solo con una guerra di popolo, armando la popolazione di Parigi per una lotta a oltranza, ma la classe dominante vedeva lo spettro di una nuova Comune come nel 1871 e preferì spalancare le porte di Parigi senza combattere, mentre il governo fuggiva da una città all’altra per approdare infine a Vichy, dove dopo aver sancito la resa, lo stesso parlamento che aveva eletto il governo di Fronte Popolare nel 1936 votò poteri dittatoriali al maresciallo Pétain, aprendo la strada alla collaborazione con l’occupante nazista.

La spettacolare avanzata tedesca in Francia convinse Mussolini a entrare nel conflitto proclamando di avere bisogno di “alcune migliaia di morti per poter sedere al tavolo delle trattative”. Fu una delle tante infamie della politica estera del fascismo, dopo l’aggressione all’Etiopia, la partecipazione alla guerra di Spagna, l’occupazione dell’Albania, le sanguinose repressioni in Libia e, nell’ottobre del 1940, l’aggressione a freddo alla Grecia.

Il fascismo tuttavia sbagliava i suoi conti e si trovò ben presto in difficoltà, incapace di sconfiggere la Grecia (dovette intervenire la Germania a sostegno), spazzato via in pochi mesi dall’Africa orientale e costretto a chiedere l’aiuto dell’alleato anche in Africa del nord. L’ultimo errore, decisivo per le sorti del regime, fu di associarsi all’invasione dell’URSS.

L’attacco all’URSS

Fermato sulla Manica dalla manifesta impossibilità di invadere le isole britanniche, Hitler dovette cercare la soluzione del conflitto nel suo allargamento e invase l’Unione Sovietica nel giugno del 1941.

È ormai noto come Stalin rifiutasse fino all’ultimo di credere all’imminente attacco tedesco, nonostante precisi avvertimenti dei suoi servizi segreti. Questa cecità costò carissima all’Armata Rossa, inizialmente respinta per centinaia di chilometri all’interno del paese. Leningrado fu assediata, l’Ucraina occupata, vennero persi milioni di prigionieri e risorse incalcolabili.

L’imperialismo angloamericano (gli USA erano ancora neutrali) calcolava che la Wehrmacht avrebbe potuto abbattere l’Armata Rossa ma che la Germania si sarebbe indebolita, oppure che i due contendenti si sarebbero esauriti a vicenda. In entrambi i casi ritenevano di potersi avvantaggiare in modo decisivo dal nuovo fronte di guerra. Inviarono cospicui rifornimenti ai sovietici al fine di prolungarne la resistenza e di guadagnare ulteriore tempo, ma per il resto rimasero spettatori.

Tuttavia il loro calcolo (così come quello di Hitler) fu clamorosamente smentito. La classe operaia sovietica e la stragrande maggioranza dei contadini combatté convintamente contro l’invasione, nonostante le repressioni dello stalinismo, nella consapevolezza che una sconfitta avrebbe implicato non solo una brutale occupazione straniera, ma anche la distruzione delle conquiste sociali della rivoluzione, a partire dalla proprietà statale dell’industria. Decisiva fu proprio la pianificazione economica dell’industria statalizzata, ossia la base sociale ancora operaia dello Stato sovietico. Questa permise un eroico sforzo, con il trasferimento di interi settori industriali a est, al di là degli Urali e fuori dalla portata delle forze aeree nemiche. In pochi mesi l’URSS sviluppò una produzione bellica capace di surclassare in quantità e spesso anche in qualità quella tedesca. Fu una prova titanica e decisiva che mostrò la vitalità dell’economia nazionalizzata e pianificata di fronte a una Germania che controllava le risorse dell’intero continente. Basti dire che in Europa oltre il 70% dello sforzo bellico tedesco fu prodotto sul fronte orientale, e non bastò.

L’avanzata tedesca venne prima fermata alle porte di Mosca (dicembre 1941), e poi spezzata e sconfitta nelle battaglie di Stalingrado (fine 1942) e di Kursk (estate 1943).

La guerra nel Pacifico e il ruolo degli USA

Gli USA poterono tenersi neutrali a lungo, costringendo il Giappone in una morsa di limitazioni economiche e diplomatiche tali da rendere obbligato il conflitto, ma scaricandone la responsabilità sul governo di Tokyo. L’attacco a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941 spazzò via tutte le obiezioni degli isolazionisti, che nella fase successiva si riorientarono su una linea di Pacific first, ossia di dare priorità allo scontro col Giappone senza infilarsi troppo nel gorgo europeo.

In effetti gli USA non intervennero oltre Atlantico (a parte la guerra navale e gli aiuti economici) per quasi un anno: solo nel novembre del 1942 sbarcarono in Algeria (controllata dalla Francia di Vichy) e le prime battaglie con l’Asse sono del febbraio 1943.

Le avanzate giapponesi furono spettacolari ma di breve durata. Già nel giugno del 1942, dopo la battaglia delle Midway, le sorti del conflitto nel Pacifico erano già irreversibilmente virate in favore degli americani.

Tuttavia la svolta di Stalingrado poneva un problema nuovo e decisivo per gli angloamericani: l’URSS, lungi dall’essere sconfitta, iniziava la sua controffensiva e questo poneva la questione: cosa sarebbe successo in Europa con il crollo del nazifascismo? Come evitare che dalla sconfitta scaturissero nuove rivoluzioni come nel 1917 in Russia e nel 1918 in Germania?

Nasce da qui la svolta che conduce allo sbarco angloamericano in Normandia, oggi presentato dalla propaganda come la battaglia decisiva della guerra, ma che in realtà fu un’operazione tardiva messa in campo soprattutto per impedire che la prevedibile sconfitta tedesca portasse l’Armata Rossa ad occupare l’intero continente. Gli USA avevano l’ulteriore motivazione che, prendendo la guida delle operazioni in Europa, avrebbero messo definitivamente in seconda linea l’imperialismo britannico.

Lo sbarco in Normandia

Lo sbarco in Normandia fu indubbiamente una battaglia epocale, ma per metterla nel contesto basti dire che in quel momento l’aviazione alleata sovrastava quella tedesca in un rapporto di 50 a 1 e anche dopo lo sbarco il fronte orientale rimase di gran lunga il più importante.

Anche qui le questioni strategiche si possono capire solo alla luce di quelle politiche, della lotta di classe. La disgregazione del nazifascismo e il ruolo preminente dell’URSS rendevano impossibile qualsiasi ipotesi di controllare l’Europa con la pura e semplice repressione. Gli Alleati potevano solo puntare su una linea di nuovi Fronti Popolari, di governi che comprendessero le forze politiche antifasciste, il movimento operaio e anche i partiti comunisti, stante il ruolo dell’URSS e il prestigio immenso di cui essa godeva nella classe operaia e nelle classi popolari di tutta l’Europa occupata. Solo presentandosi come forze liberatrici e “democratiche”, le potenze occidentali potevano puntare a mantenere il controllo, a irreggimentare il movimento partigiano che si sviluppava in un paese dopo l’altro e a scongiurare i rischi di rivoluzione.

Non meno controrivoluzionaria fu la politica di Stalin. L’episodio più chiaro è l’arrestarsi dell’avanzata sovietica alle porte di Varsavia nell’estate del 1944. La popolazione polacca insorse coraggiosamente contro i tedeschi impegnando combattimenti di strada che durarono quasi due mesi, ma Stalin fermò i suoi reparti a poca distanza, rifiutò di rifornire gli insorti per via aerea e diede ai tedeschi il tempo di reprimere la rivolta nel sangue.

Anche nei Balcani la linea sovietica fu di trattenere i partigiani da qualsiasi lotta per il potere e per il rovesciamento della borghesia in una zona che si considerava di influenza inglese (Grecia) o mista (Jugoslavia).

Per parte loro, i britannici intervennero armi alla mano contro i lavoratori greci e il partito comunista, reprimendo le manifestazioni nel sangue.

Il crollo del nazifascismo

La stessa borghesia dei paesi dell’Asse si rendeva conto del pericolo e tentò di cambiare cavallo prima che fosse troppo tardi. Il 25 luglio del 1943 Mussolini veniva defenestrato dal Re, in collaborazione con lo Stato maggiore dell’esercito: la sconfitta in Africa, l’invasione della Sicilia e i primi grandi scioperi del marzo 1943 avevano convinto definitivamente la classe dominante a scaricare il fascismo prima che questo la trascinasse a fondo. Il doppio gioco del governo Badoglio, che giura fedeltà ai tedeschi mentre tratta segretamente con gli americani, l’armistizio firmato e tenuto nascosto, la fuga della famiglia reale e lo sbandamento dell’intero esercito sono uno degli episodi più istruttivi della lotta di classe nel nostro paese: nessun “patriottismo” resiste nella classe dominante di fronte al rischio di perdere tutto, e qualsiasi occupante straniero (in questo caso furono entrambi) è un male minore rispetto a una resistenza che si basi sull’azione indipendente della classe lavoratrice.

L’esercito apparve in questa circostanza come l’effettivo rappresentante della classe dominante, come si confermò un anno dopo, quando una parte degli ufficiali tedeschi tentò di assassinare Hitler (20 luglio 1944) nella speranza di arrivare a un accordo ad ovest che dividesse USA e Regno Unito dall’URSS. Hitler, tuttavia, venne solo ferito e la conseguenza del fallito complotto fu la completa presa del potere da parte delle SS che riuscirono a subordinare definitivamente a sé la casta degli ufficiali, portando il conflitto fino alle ultime e catastrofiche conseguenze.

Yalta e la fine del conflitto

Se l’URSS uscì vittoriosa a est, a ovest l’imperialismo USA emerse definitivamente come prima forza del pianeta, stabilì la sua egemonia sull’Europa occidentale e nel Pacifico, che divenne via via il centro dei suoi interessi economici.

La guerra diede anche un enorme impulso alla rivoluzione coloniale: basti pensare alla rivoluzione in Vietnam nel 1945, al rilancio del movimento in India fino al ritiro degli inglesi (1947), in Algeria (massacro di Sétif, 1945) solo per citare alcuni esempi. In Cina la guerriglia contadina guidata dal Partito comunista di Mao emerse come la prima forza e arrivò al potere nel giro di tre anni.

In Europa vi furono profonde crisi rivoluzionarie in Francia (insurrezione di Parigi, agosto 1944), in Italia con i grandi scioperi del 1944, la guerra partigiana e l’insurrezione del 25 aprile, la vittoria dei partigiani in Jugoslavia, la guerra civile greca.

La grande tragedia fu il duplice tradimento dei riformisti, ormai organicamente inseriti nel campo dell’imperialismo angloamericano, e degli stalinisti, che in obbedienza della spartizione del mondo fra USA e URSS sancita alla conferenza di Yalta, chiusero qualsiasi sbocco rivoluzionario entrando nei governi di coalizione con la borghesia, per poi esserne cacciati quando la restaurazione borghese poté affermarsi pienamente, attorno al 1948.

Le bombe atomiche lanciate su un Giappone ormai sconfitto furono anche il primo atto della contrapposizione con l’URSS, un’affermazione della preminenza degli USA e del loro ruolo guida della borghesia mondiale e della controrivoluzione: un ruolo che negli anni recenti è entrato in crisi sotto la pressione di nuovi e tumultuosi sviluppi che preparano le lotte di classe del futuro.