Una bandiera pulita – La nascita della Terza Internazionale

20 Ottobre 2019

Non un passo avanti – Un bilancio della seconda assemblea nazionale di Fridays for Future

21 Ottobre 2019Nel 1978 dopo lo smantellamento delle mutue nacque il Sistema Sanitario Nazionale (SSN); non a caso dopo il decennio di lotte operaie più importante del secolo XX. Nacque basato sui principi di equità, solidarietà sociale e universalità. Veniva superato il sistema delle mutue, che fornivano prestazioni sanitarie differenziate sulla base della condizione lavorativa e quindi economica. Il SSN dichiarava di voler garantire prestazioni sanitarie uguali per tutti e si definiva <<solidale>> sulla base di un principio di giustizia sociale, secondo il quale tutti, in modo proporzionale al reddito, contribuivano a sostenere la sanità pubblica: chi aveva più risorse doveva contribuire in modo maggiore.

Ma i principi del SSN spesso rimassero sulla carta. Col calo delle lotte operaie e la controffensiva del padronato si torno a mettere in discussione il concetto del diritto alla salute come qualcosa di universale.

Già nel 1991, il Governo Amato, in nome “della lotta agli sprechi e al disavanzo pubblico”, mise a segno una grande controriforma, attraverso un piano di aziendalizzazione della sanità: la sanità si doveva basare su criteri aziendalistici e lavorare in termini di prodotto sanitario da vendere. La sanità iniziò a essere intesa come una potenziale fonte di profitti e si assistette progressivamente alla mercificazione del Diritto alla Salute. Lo scopo non era la qualità della vita dei cittadini, ma usare la salute come fonte di reddito dei privati, mentre la spesa pubblica sanitaria doveva ridursi il più possibile. Inoltre i poteri decisionali furono trasferiti in capo alle Regioni, mentre prima erano delegati ai territori, dove operavano le Unità Sanitarie Locali (USL), migliore espressione dei bisogni reali dei cittadini. Un altro duro colpo ai principi fondanti il SSN derivò dalla decisione di istituire convenzioni coi privati. Il bilancio pubblico pagava (spesso a caro prezzo) prestazioni sanitarie che avrebbe potuto organizzare in proprio. Le convenzioni erano uno scenario perfetto per la crescita delle corruttele e il passaggio legale e sempre crescente di fondi pubblici a tasche private.

Negli anni successivi le politiche di privatizzazione della sanità hanno messo a repentaglio i valori di universalità del SSN. La crisi economica che ha colpito l’Eurozona dal 2010 in poi, e il conseguente incremento del debito pubblico, hanno creato ulteriore “stress” al nostro sistema sanitario. Stiamo assistendo al progressivo spostamento dei costi sanitari sui cittadini, iniziato con l’introduzione dei ticket sanitari (decreto legge 382/1989), e aggravato dalla comparsa dei super-ticket nel 2011.

E’ in atto un processo di distruzione del servizio sanitario nazionale, con la scusa dalla presunta impossibilità di far fronte alla domanda, per gli “insopportabili costi” della spesa sanitaria. Cosa c’è di vero in quest’affermazione?

Definanziamento pubblico del SSN

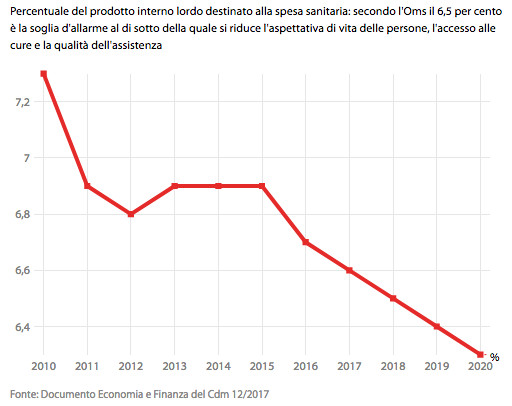

I diversi governi in questi ultimi 30 anni hanno fatto precipitare il finanziamento pubblico per la sanità ai livelli dei paesi dell’Europa orientale, considerando la sanità come un il maggio capitolo di spesa pubblica da ridurre e non una leva di sviluppo economico e sociale da sostenere. La spesa sanitaria è il 6,6% del PIL , mentre l’intera filiera della salute ne produce circa l’11%.

Secondo il rapporto Gimbe del 2019, nel periodo 2010-2019 il finanziamento pubblico alla sanità è stato decurtato di oltre 37 miliardi di euro, di cui circa 25 miliardi nel 2010-2015 per tagli conseguenti a varie manovre finanziarie; mentre l’incremento complessivo del fabbisogno sanitario nazionale è stato di € 8,8 miliardi. Stando ai dati pubblicati dal Consiglio dei ministri nel Documento di economia e finanza, nel 2018 il rapporto tra la spesa sanitaria e la ricchezza prodotta nel Paese, cioè il Pil, scenderà a quota 6,5 per cento, soglia limite indicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Al di sotto di tale valore non è più possibile garantire un’assistenza di qualità e neppure l’accesso alle cure, con una conseguente riduzione dell’aspettativa di vita. L’emergenza continuerà nel 2019, quando si scenderà al 6,4 per cento, per poi sprofondare al 6,3 nel 2020. «Fino al 2015 i tagli sembravano giustificati dalla crisi economica, ma anche adesso che abbiamo imboccato la ripresa il definanziamento è inarrestabile», dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, dove lo stato della sanità italiana viene studiato da anni.

Mentre i professionisti e i pazienti aspirano a usufruire delle grandi e onerose conquiste della scienza, e l’industria investe in questa direzione, l’entità del definanziamento pubblico allontana sempre di più l’accessibilità per tutti alle innovazioni farmacologiche e tecnologiche attualmente disponibili.

Invece la salute dovrebbe porsi al centro di tutte le decisioni politiche non solo sanitarie, ma anche ambientali, industriali, sociali, economiche e fiscali. Costruire un servizio socio-sanitario nazionale rappresenta inoltre un esigenza primaria, poiché i bisogni sociali condizionano la salute e il benessere delle persone.

Una situazione drammatica

Anche per i posti letto in Italia siamo molto indietro: 3 ogni mille abitanti contro i 4 della media Ocse e gli 8,1 della Germania. La politica dei tagli ha determinato la perdita di 70 mila posti letto, diecimila professionisti e 175 ospedali. I macchinari ospedalieri sono nell’83 per cento dei casi obsoleti (Espresso, 2018).

Specializzandi e neolaureati sono inoltre afflitti dal calvario della precarietà, iniziato nel 2001 quando sono comparsi i primi contratti a termine. Al momento sono ben 12 mila gli specialisti con rinnovo annuale e una paga base di circa 80 euro al giorno. Gli anni di attesa per una stabilizzazione sono 15.

Dopo l’ospedale, non c’è assistenza per gli anziani non autosufficienti, che oggi sono 2,8 milioni e tra 10 anni saranno 3 e mezzo. Non avendo altro posto dove stare, il 60 per cento di quelle persone continua a entrare e uscire dagli ospedali, ingolfandoli. E il carico dell’invecchiamento è sulle spalle delle famiglie, che non possono reggere oltre.

Un segno tangibile dello stress a cui è sottoposto il sistema sono le liste d’attesa fuori controllo. Le analisi di Cittadinanza attiva denunciano una realtà drammatica: ci vogliono tre mesi e mezzo per una visita oculistica a Milano, quasi quattro per una mammografia al Sud.

I commissariamenti della sanità nelle Regioni in rosso, principalmente nel Sud, si sono rivelati un fallimento: a sette anni dall’inizio della gestione speciale, il bilancio per il sistema di risanamento è negativo e i pazienti ne fanno le spese. Non è bastato far gestire i piani di rientro a ‘tecnici’ nominati dal governo di turno perché si sono limitati ad applicare la solita ricetta: più tasse, più tagli, più ticket. La spesa sanitaria è la maggior parte del bilancio pubblico e pertanto fa gola molti. Senza il coinvolgimento attivo dei pazienti e dei professionisti della salute non sarà possibile cambiare le cose. Il risultato è davanti agli occhi: burocrazia e corruzione assieme ad un’orientamento generale a lasciar sempre più spazio alla sanità privata a scapito del diritto universale alla salute.

Spese out-of-pocket

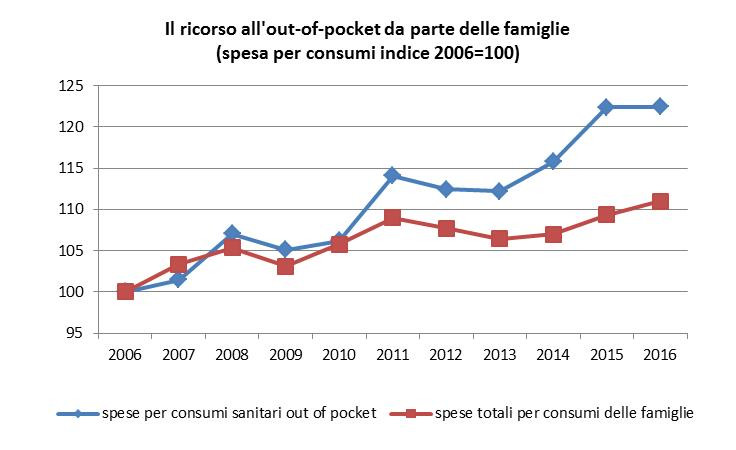

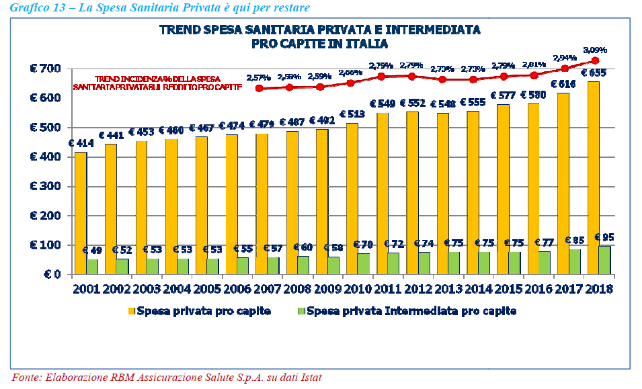

Mentre la spesa pubblica in sanità si assottiglia, le spese che gli italiani sostengono di tasca propria per i consumi sanitari sono cresciute in dieci anni (dal 2006 al 2016) del 22,4%, una delle incidenze più elevate tra i paesi dell’Eurozona. A questo dato si associa una generale contrazione delle prestazioni e una forte sofferenza sociale. Il fabbisogno sanitario degli italiani infatti cresce e si ridefinisce per invecchiamento e cronicità.

Negli ultimi sei anni mentre la spesa per consumi sanitari è cresciuta in media ogni anno del 2,4%, la spesa per consumi totali delle famiglie è cresciuta in media ogni anno dello 0,8%. Questa accelerazione della spesa per consumi sanitari, secondo il rapporto, sarebbe legata all’effetto accumulato dei processi di riduzione/controllo della spesa pubblica e, spesso, del peggioramento dei servizi del sistema sanitario nazionale. Questo avrebbe portato le famiglie ad investire parte del loro reddito per accedere a servizi alternativi o integrativi rispetto a quelli pubblici.

Le famiglie italiane, secondo le stime dell’Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), spenderebbero complessivamente 16,4 miliardi di euro per servizi e prodotti sanitari e 2,4 miliardi di euro in assistenza ogni anno. La spesa più elevata è quella per le cure dentarie (7 miliardi di euro in un anno), seguita da quella per l’acquisto di farmaci senza prescrizione medica (2 milioni di euro in un anno).

Tra i servizi assistenziali a pesare di più sono invece le spese per i badanti con un esborso da parte delle famiglie italiane coinvolte di circa 1,3 milioni di euro in un anno.

L’out of pocket, sulla base dell’indagine Istat sui consumi delle famiglie italiane, vale nel 2015 circa 35 miliardi (+10% rispetto al 2011). Un miliardo per la sola attività intramoenia, uno dei primi grimaldelli con cui si è privatizzata la sanità pubblica. Una futura regolamentazione della libera professione non potrebbe esimersi dall’abolire l’attività intramoenia, fonte di disuguaglianze e spesso responsabile di un ulteriore allungamento delle liste d’attesa. Non è ammissibile che la libera professione venga esercitata nelle strutture pubbliche.

Eppure l’ultima classifica Bloomberg colloca la sanità italiana al terzo posto al mondo per efficacia: «Succede perché l’ente americano mette in relazione l’aspettativa di vita con i soldi spesi per la salute. E visto che gli italiani, per vari motivi, sono particolarmente longevi, la contestuale riduzione del finanziamento ci fa conquistare il podio», spiega Cartabellotta (Presidente della Fondazione Gimbe). Più realistico e accurato risulta essere invece l’Euro Index Consumer Health secondo cui l’Italia è al ventiduesimo posto su 35 paesi europei, scendendo di 11 posizioni in dieci anni. Aggiunge Cartabellotta: «L’indice più accurato per valutare l’efficacia del sistema sanitario è la cosiddetta “aspettativa di vita in buona salute”, per la quale siamo al di sotto della media europea. Insomma viviamo sì a lungo, ma peggio che altrove».

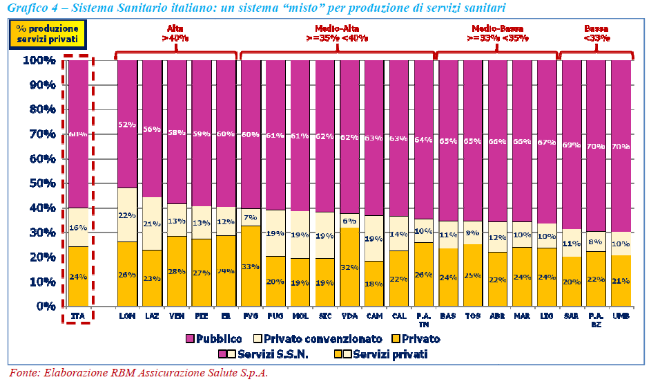

Rapporto “Ospedali & Salute 2017” dell’Aiop (Associazione italiana ospedalità privata), presentato lo scorso 17 gennaio in Senato (immagine).

Privatizzazione del SSN

Privatizzare la sanità, cioè curare non secondo il diritto ma secondo il reddito, rappresenta sul piano dei diritti sociali un dietrofront di quasi quarant’anni. Secondo quanto riportato dagli esperti alla School di Padova 2018, evento organizzato da Motore Sanità, la spesa sanitaria privata nel 2017 si è attestata su circa 35 miliardi. “Le strutture private costituiscono oggi una parte significativa del servizio sanitario nazionale” ha affermato Michele Vietti, avvocato già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

A livello nazionale il rapporto tra posti letto privati e pubblici è ormai di 1 a 4 contro l’1 a 6 di 40 anni fa. E’ in corso una progressiva e inesorabile privatizzazione dell’assistenza sanitaria in Italia. Per i cittadini curarsi diventerà sempre più caro, a vantaggio di assicurazioni e cliniche, che soprattutto al Nord incassano profitti milionari.

“La contrazione della spesa pubblica – spiega Costantino Troise, segretario dell’Anaao Assomed, associazione nazionale medici e dirigenti del servizio sanitario nazionale – spinge inevitabilmente i pazienti fra le braccia dei privati. Se il servizio pubblico non funziona o è lento, il cittadino che ha bisogno di curarsi finisce per pagare di tasca propria”.

La realtà lombarda rappresenta in modo significativo il trend in atto nel SSN. La Regione Lombardia macina profitti nella sanità privata e langue in quella pubblica. Basti pensare che il Niguarda, il più importante ospedale pubblico della regione, ha chiuso l’ultimo bilancio in perdita per oltre 35 milioni. Un’inchiesta dell’Espresso mette in luce come in Lombardia i privati facciano affari d’oro: nel 2014 il gruppo San Donato ha fatturato 1,387 miliardi di euro. La redditività dell’azienda, proprietaria di 17 ospedali fra cui il Policlinico di San Donato e il San Raffaele, è stata pari al 12,7% del giro d’affari generando in quattro anni (2010-2014) un aumento degli utili di 27,6 milioni. Inoltre il San Donato è solo la punta di diamante di un sistema privato che nella sanità produce profitti ormai da anni. Secondo uno studio di Mediobanca, nel 2014 i primi cinque gruppi ospedalieri italiani hanno intascato 85 milioni di utili, quasi il doppio rispetto all’anno prima: il San Donato dei Rotelli, l’Humanitas dei Rocca, la GVM-Gruppo villa Santa Maria dei Sansavini, la Servisan dei De Salvo e lo IEO-Istituto europeo di oncologia, fondato da Umberto Veronesi e controllato dalla triade Mediobanca-Unicredit-Unipol, hanno fatturato 2,86 miliardi, ben 700 milioni in più rispetto al 2010. Merito del fatto che queste cinque strutture hanno a disposizione 10.144 posti letto, quasi tutti accreditati con il servizio nazionale.

L’ampliamento dell’intervento dei privati vede anche la partecipazione dello Stato. Per esempio il fondo F2i, partecipato dalla Cassa Depositi e Prestiti è stato recentemente destinato al gruppo delle residenze per anziani Kos, di proprietà della famiglia De Benedetti.

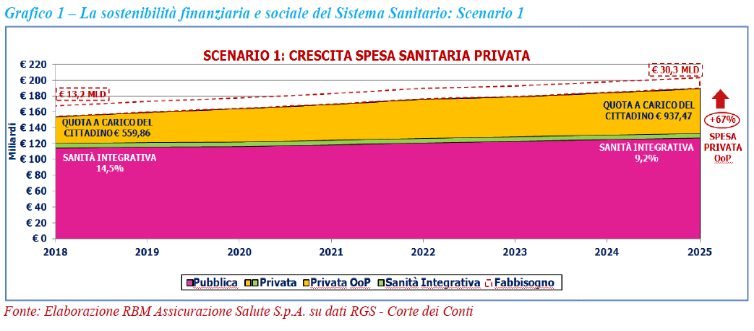

Sanità privata integrativa

A fianco della sanità pubblica si sta affermando il secondo binario della sanità privata integrativa. I nuovi garanti della salute sono rappresentati dalle grandi compagnie di assicurazione, dai fondi finanziari e dalle banche. Banche e assicurazioni non investono in sanità per la difesa della salute di tutti, ma per fare affari. UNICREDIT My Care Salute, Unisalute di Unipol e FAREMUTUACOOPUNIPOL, offrono prestazioni differenziate sulla base dell’entità della polizza pagata. Addirittura le banche propongono soluzioni assicurative, il cui premio viene addebitato su conto corrente o su carte prepagate.

Sempre secondo il rapporto Gimbe, 5 miliardi sono stati intermediati da forme sanitarie integrative, con 12 milioni di italiani che fanno ricorso alla ‘spesa intermediata’ di cui il 55% sono dipendenti e il 14% autonomi.

I grafici provengono dall’VIII rapporto RBM – Censis

I sindacati contribuiscono a peggiorare il quadro della sanità italiana permettendo ad un ampio numero di lavoratori di usufruire di prestazioni in forma diretta presso centri convenzionati attraverso i contratti di lavoro. In alcuni contratti nazionali (vedi Federmeccanica) e in tutti i contratti aziendali gli aumenti di salario ai dipendenti sono sostituiti da bonus per asili, scuole e assistenza sanitaria, su offerta precisa di centri ed enti privati prescelti dal datore di lavoro. I dirigenti d’azienda sono così interessati a non corrispondere più gli aumenti salariali ed a sostituirli con polizze assicurative sanitarie perché, con l’introduzione di Piani sanitari integrativi nei contratti collettivi, tutte le prestazioni sanitarie godono di agevolazioni fiscali, con detrazione di imposte. In accordo con la modifica sulla tassazione d’impresa introdotta dal Jobs act di Renzi, servizi di welfare erogati dal datore di lavoro ai dipendenti non costituiscono reddito in capo al lavoratore, ma neppure la base imponibile per il reddito di impresa. Da ciò deriva una significativa riduzione dei costi di produzione.

Per esempio Metasalute, fondo sanitario dei metalmeccanici, da quest’anno è diventato obbligatorio per tutte le tute blu e passerà da 200 mila a 1,5 milioni di iscritti. Eppure i cittadini italiani già pagano l’assistenza sanitaria pubblica con trattenute fiscali mensili, con tickets su farmaci e prestazioni. Con questo meccanismo lo Stato non incassa oltre 700 milioni di tasse che potrebbero servire a sostenere la sanità pubblica. Il SSN rischia di rimanere intrappolato in un circolo vizioso: le esenzioni fiscali riducono le entrate dello stato e dunque i contributi al Fondo sanitario nazionale, viene peggiorata la qualità del Servizio Sanitario e di conseguenza si favorisce il ricorso a forme di sanità integrativa privata.

Dice il quarto Rapporto Welfare che il benefit più amato dai dipendenti in un’azienda è l’assistenza sanitaria integrativa: la desiderano 3 lavoratori su 4. I primi a rendersi conto del grande affare sono state le assicurazioni, spiega Aldo Piperno, docente di Sociologia dei Fenomeni Economici all’Università Federico II di Napoli. I premi nel settore della salute sono passati da 1,7 a 2,1 miliardi in dieci anni e crescono del 4,1 per cento l’anno. L’Agenzia delle Entrate dice che nel 2014 erano 9 milioni gli italiani con un’assicurazione sanitaria integrativa, saliti a 14 nel 2017. Saranno 21 milioni nel 2025.

Franco Masini, responsabile dell’Unità Coronarica di Parma e medico di Emergency, durante un’intervista a l’Espresso lancia l’allarme: «Si va verso un sistema sanitario a doppio binario. Un servizio pubblico per le fasce più deboli. E una sanità privata per garantire procedure rapide. La sanità italiana non è più universale, neppure in Emilia».

Chi non ha i soldi per pagarsi una polizza assicurativa rinuncia a curarsi. In Italia ad oggi sono 11 milioni i cittadini che rinunciano a farsi curare: la spesa sanitaria per ticket e farmaci grava sempre più pesantemente sui bilanci domestici. Si parla di rinuncia alle cure a causa di “distanza dalle strutture, lunghe file di attesa e impossibilità di pagare il ticket per le prestazioni”.

In Liguria è previsto a breve il declassamento della rete dei consultori e verrebbe imposto alle A.S.L lo smantellamento dei consultori. Queste strutture da 40 anni hanno garantito un presidio d’eccellenza, centrato su un approccio multidisciplinare, in grado di mettere al centro, di volta in volta, donna, bambino, maternità e salute sessuale. La chiusura dei consultori andrebbe a negare le basi scientifiche della stessa medicina che si fonda su prevenzione, cura e riabilitazione delle persone. Le conseguenze sul piano sociale sarebbero nuovi ticket e cioè nuove spese a carico delle famiglie a favore dei privati, ridimensionamento dei servizi e del personale.

Assicurare un diritto alla salute e dunque vivere a lungo in buone condizioni è possibile solo sulla base di un sistema pubblico finanziato dalla fiscalità generale e gestito democraticamente sotto il controllo degli operatori e degli utenti organizzati in comitati a livello territoriale. Ovviamente i sindacati, sia di medici e infermieri, che del resto dei lavoratori potrebbero giocare un ruolo centrale, a patto che effettivamente siano in mano a chi lavora e non a dei burocrati senza principi.

Sarà necessaria una lotta a oltranza, con scioperi e mobilitazioni di piazza, portata avanti da un movimento di massa, a cui aderiscano non solo professionisti sanitari ma anche le altre categorie lavorative. La difesa del diritto alla salute e a vivere decentemente gli ultimi anni della vita sarà sempre più una questione politica centrale. Da una parte chi difende la gestione pubblica e democratica del sistema, dall’altra chi vede solo occasione di profitto e spesso di corruzione pura e semplice. Se si va avanti sulla strada invocata si creeranno le condizioni per il crollo del SSN. Bisogna invece costruire dal basso un movimento che unisca nella lotta i professionisti della salute, col resto della popolazione per cambiare strada. Una proposta che preveda l’abolizione della sanità integrativa, l’eliminazione dell’integrazione tra pubblico e privato, l’eliminazione di ticket, superticket e dell’attività intramoenia potrebbe contare su un appoggio massiccio. Con lotte come queste si creeranno le condizioni per costruire i partiti e sindacati che effettivamente difendano i lavoratori e le loro famiglie, la stragrande maggioranza della popolazione alla quale il SSN deve servire.