India e Pakistan entrano in un’altra guerra: solo la guerra di classe può farla finita con tutte le guerre

8 Maggio 2025

Calabria – Per una sanità pubblica, di qualità, gratuita e di massa

10 Maggio 2025di Roberto Sarti

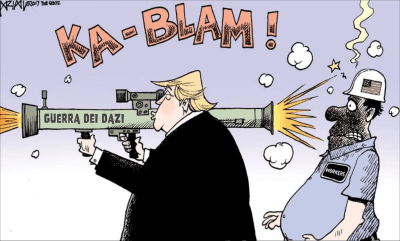

Bruciati 10mila miliardi di dollari a Wall Street dal giorno del suo insediamento fino a metà aprile. È una delle motivazioni che ha portato Donald Trump ad annunciare una moratoria di 90 giorni sui “dazi reciproci” (ad eccezione di quelli verso la Cina).

Se a nessuno, e tantomeno ai capitalisti, piace perdere soldi, esistono ragioni più profonde per questa parziale retromarcia. I titoli di Stato USA sono sempre stati un rifugio per i capitali internazionali in tempi di crisi, ma nei giorni successivi al “Liberation day” (l’annuncio di Trump sui dazi reciproci, celebrato in pompa magna il 2 aprile scorso) non è stato così. Il volume di vendite dei bond a stelle e strisce è aumentato e in dieci giorni il rendimento è passato dal 4 al 4,5%, con una rapidità mai vista dagli anni ’80. Gli USA si sarebbero trovati con un aumento del debito da ripagare. Nelle parole degli analisti di Deutsche Bank, “il mercato ha perso fiducia negli asset statunitensi”.

La crisi del dollaro

E non solo, dall’inizio di aprile il dollaro continua la sua svalutazione. Un fenomeno che l’amministrazione Trump ha sempre visto con favore (un dollaro forte penalizza le esportazioni americane, pensa il tycoon), senza tener conto delle sue conseguenze negative: una fuga di capitali dagli Stati Uniti e una perdita di fiducia nel dollaro. “È peggiore di quella del 1971, quando Nixon decretò la fine della convertibilità del dollaro in oro”, secondo un’analista citato da Forbes. E sempre secondo Forbes, 34 miliardi di dollari hanno lasciato gli USA in una sola settimana dopo il Liberation day, la cifra più alta dal 1999.

Se la fiducia nel dollaro venisse meno, e gli USA non potessero più contrarre prestiti a tassi d’interesse bassi, si troverebbero ad affrontare una vera e propria crisi finanziaria. Anche il programma di Trump, che prevede ampi tagli alle tasse (soprattutto per i ricchi), metterebbe ancora più pressione sul deficit e probabilmente porterebbe a un ulteriore aumento dei tassi di interesse.

Si tratta di un aspetto di un processo più a lungo termine che abbiamo descritto in queste pagine in passato: il declino relativo della potenza americana. La guerra commerciale, tuttavia, non si fermerà. Il protezionismo è infatti una politica di lungo corso del capitalismo USA, inaugurata da Obama e Biden: Trump ha apportato un salto qualitativo.

I dazi USA rimangono al 10% e al 145% sulla Cina. Rimangono in vigore quelli al 25% sulle importazioni di acciaio, alluminio, auto e componentistica, nonché quelli sulle merci messicane e canadesi. Le tariffe medie degli Stati Uniti sono ora del 30%, rispetto al 2% di quando Trump è entrato in carica: il livello più alto da 100 anni a questa parte, maggiore anche di quello degli anni ’30.

Le conseguenze sono chiare: l’economia mondiale si sta dirigendo verso un periodo di “incertezza e paura peggiore di quello all’epoca del Covid”, secondo l’ultimo bollettino del FMI. Le prenotazioni di navi portacontainer sono diminuite del 49% a livello globale nella prima settimana di aprile. Gli ordinativi dall’estero da parte degli Stati Uniti sono diminuiti del 64%. L’incertezza ha di per sé un effetto fortemente frenante sull’economia mondiale, sia sugli ordini che, a maggior ragione, sugli investimenti.

“Make America Great Again”?

Un altro degli scopi della politica di Trump consiste nel riportare parte della produzione industriale in patria. Un sogno molto difficile da realizzare, data la divisione mondiale del lavoro e l’elevata specializzazione imposta dallo sviluppo dell’industria e della tecnologia. Ma anche nell’ipotesi che si concretizzasse, la costruzione di un nuovo stabilimento non è una questione da poco. Secondo il Financial Times, ci vogliono dai tre ai dieci anni per avviarne uno di automobili, comprese le aziende di componentistica. Per un’acciaieria, con una produzione di un milione di tonnellate, sono necessari sette anni.

Chi è disponibile a costruire un nuovo impianto in questo contesto? Non a caso, alcuni esperti suggeriscono che sarebbe più redditizio acquisirne di già esistenti. Così la politica dei dazi, lungi dal far rinascere l’industria americana, potrebbe favorire acquisizioni e fusioni (con l’effetto “collaterale” di licenziamenti di massa).

Stati Uniti e Cina

I dazi rappresentano un disastro per molti produttori statunitensi che si affidano a componenti cinesi. Secondo le stime di Goldman Sachs, la Cina detiene il monopolio (oltre il 70% del mercato) di un terzo dei prodotti che gli Stati Uniti importano dalla Cina. Ciò rende piuttosto arduo un altro obiettivo delle politiche di Trump: il disaccoppiamento dell’economia USA da quella cinese.

Inoltre le merci provenienti dalla Cina sono di qualità molto elevata e molto economiche. Con i dazi al 125%, moltissimi prodotti di largo consumo su cui gli americani fanno affidamento scompariranno o aumenteranno di prezzo. L’iPhone, ad esempio, che è prodotto in Cina, passerebbe da un prezzo di circa 1.000 dollari a circa 1.800 o addirittura 2.000 dollari. D’altro canto, secondo The Economist, un iPhone di produzione americana potrebbe costare fino a 3.500 dollari. Non c’è da stupirsi che Trump abbia fatto una concessione sui dazi agli smartphone e altri prodotti di elettronica!

Per quanto riguarda la Cina, solo il 10% delle importazioni cinesi che provengono dagli Stati Uniti possono essere acquistate solo dagli Stati Uniti. Ma anche se la Cina si è preparata per questa situazione da tempo e ha aumentato la propria indipendenza dagli USA per quanto riguarda le catene di approvvigionamento, per Pechino non esiste una reale alternativa al mercato statunitense; la Cina produce troppe merci perché siano assorbite dal resto del mercato mondiale. Nonostante ciò la Cina, nella ricerca di altri sbocchi per le proprie esportazioni, tenterà di penetrare ancora più massicciamente in altri mercati, come quello europeo. Una prospettiva a cui le borghesie del vecchio Continente guardano con terrore.

La guerra commerciale a colpi di dazi reciproci trascinerà dunque nel baratro non solo le economie americane e cinesi, ma anche quelle del resto del mondo.

I governi faranno pagare la crisi ai lavoratori, tramite inflazione, licenziamenti di massa e disoccupazione. Tocca al movimento operaio elaborare una risposta all’altezza della situazione, che può essere solo rivoluzionaria.