In Ucraina la fine dei giochi si avvicina

22 Novembre 2025

Ex Ilva – L’unica strada è la nazionalizzazione sotto il controllo operaio

26 Novembre 2025di Serena Capodicasa

Il fenomeno della violenza sulle donne è drammaticamente entrato nella quotidianità delle cronache negli ultimi anni. Se si prende il triennio 2022-2024, in Italia ogni tre giorni una donna è stata uccisa, dato che si conferma anche nei primi sei mesi del 2025. Ancora il 25 novembre 2024, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la Meloni aveva il coraggio di affermare: “C’è un’incidenza maggiore nei casi di violenza sessuale da parte di persone immigrate”. Eppure i dati che il ministero dell’Interno ha dovuto rilasciare (luglio 2025), in particolare rispetto ai femminicidi, parlano chiaro: l’83% avvengono in ambito familiare, il 58% per mano del partner o dell’ex partner. Sono dati incontrovertibili, che vengono confermati di anno in anno e che sbugiardano i tentativi da parte dello stesso governo di strumentalizzare il fenomeno per fomentare campagne razziste contro gli immigrati e politiche repressive come il decreto sicurezza. La verità è che, lungi dall’essere un problema di ordine pubblico, la violenza sulle donne si sviluppa prevalentemente in ambito domestico e all’interno delle relazioni di coppia.

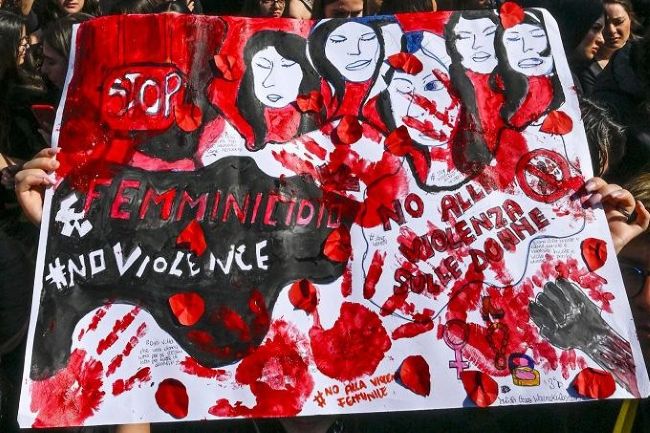

Il fatto che i femminicidi e la violenza di genere siano tragicamente entrati nella quotidianità delle cronache non vuol dire però che ci sia rassegnazione, tutt’altro! Negli ultimi anni abbiamo visto esplosioni di rabbia spontanee soprattutto tra le giovani generazioni. Pensiamo alle piazze che si sono riempite e ai cortei interni alle scuole nei giorni successivi al femminicidio di Giulia Cecchettin nel 2023, o dopo le morti di Ilaria Sula e Sara Campanella nel 2025.

Violenza ed educazione

Proprio nell’ambito di questo sentimento di rabbia e di queste mobilitazioni, si è aperto un dibattito su come affrontare questa piaga che ha messo al centro il ruolo dell’educazione, con la rivendicazione di corsi che nelle scuole educhino “all’affettività”.

Citiamo solo en passant il fatto che anche su questo il governo Meloni, nella figura del ministro dell’Istruzione Valditara, non abbia perso occasione di strumentalizzare la violenza sulle donne per invocare più repressione, con la proposta di corsi tenuti dalle forze dell’ordine per rendere gli studenti “edotti” sulle “conseguenze penali” dei loro comportamenti… più che educazione, intimidazione! E comunque la quantità di donne che sono state uccise nonostante avessero denunciato i loro molestatori è lì a smontare qualsiasi illusione che l’apparato statale possa proteggere le donne attraverso i suoi organismi repressivi.

Corsi di questo tipo suonano ancor più come una provocazione se pensiamo al clima che il ministero Valditara alimenta nelle scuole, dove la figura dei presidi è sempre più addetta alla repressione e all’oppressione, fino ad arrivare al controllo bigotto dell’abbigliamento delle studentesse o addirittura ad insabbiare episodi di molestie.

L’alternativa non può però neanche essere il semplice coinvolgimento di “esperti”, come suggerito da rappresentanti di quella che dovrebbe essere un’opposizione parlamentare ma è solo in grado di proporre sfumature alla stessa logica del governo: quella di una materia scolastica in più nella quale gli studenti prendono un voto in base a quanto ripeteranno a pappagallo vuote formule di buona educazione.

Rispetto a quello che può e deve essere il ruolo della scuola, l’unica rivendicazione sensata è quella dell’abolizione dell’ora di religione e della sua sostituzione con corsi di educazione sessuale fuori dal controllo di istituzioni e autorità scolastiche, gestiti invece dagli studenti in collaborazione con operatrici e operatori di consultori e centri anti-violenza.

Nel contempo bisogna cacciare dalle scuole tutte le organizzazioni cattoliche (dette pro-vita ma si legge anti-abortiste) che in questi anni sono riuscite a penetrarvi per propagandare proprio quelle idee bigotte, oscurantiste e sessiste che sono alla base della violenza sulle donne. Idee che permeano tanti ambiti della vita sociale, lavorativa e privata delle donne.

Per quanto il ruolo della scuola sia importante, non dobbiamo infatti dimenticare il contesto complessivo di una società, quella capitalista, rispetto alla quale l’oppressione delle donne, proprio quella di cui sempre Valditara ha negato l’esistenza quando ha detto che “il patriarcato è finito”, gioca un ruolo fondamentale.

Capitalismo e oppressione femminile

Ci si propone di abbattere questo sistema di pregiudizi con una battaglia culturale, per mezzo di un linguaggio inclusivo, giocattoli inclusivi, modelli educativi non stereotipati, corsi di educazione affettiva per l’appunto. Ma la cultura patriarcale non è una struttura separata dalla società e dalle sue basi materiali; lottare esclusivamente contro di essa sarebbe come curare i sintomi di una malattia senza attaccarne le cause.

L’oppressione femminile non è insita e connaturata nelle differenze tra uomo e donna, non è sempre esistita ma ha avuto un inizio nella storia, con la divisione in classi della società, come spiegato in modo illuminante da Engels ne “L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato”. È da quando lo sviluppo delle forze produttive ha consentito di produrre un surplus eccedente i bisogni delle comunità primitive che la divisione del lavoro tra uomini e donne legata alle funzioni riproduttive di queste ultime ha cominciato ad assumere un carattere oppressivo. Gli uomini si appropriarono di quel surplus e il passaggio dalla precedente discendenza matrilineare a quella patriarcale fu funzionale a garantirne la trasmissione ereditaria.

L’oppressione femminile nasce dunque con la proprietà privata e la divisione in classi della società. È da queste origini materiali che dobbiamo partire, ed è nel modo in cui l’attuale società di classe, il capitalismo, alimenta l’oppressione che dobbiamo trovare la chiave per estirparla. Sì, perché il sistema patriarcale non si riproduce semplicemente per inerzia, ma viene sistematicamente rinsaldato in quanto risponde a delle precise necessità del sistema capitalista.

La prima è scaricare sulle donne nel privato delle mura domestiche quelle che dovrebbero essere delle funzioni sociali, come la cura della casa, dei figli e dei genitori anziani, la riproduzione della forza lavoro per farla tornare a lavorare il giorno successivo, e la generazione successiva. Ma, oltre ad angeli del focolare, il capitalismo necessita anche di lavoratrici sottopagate, precarie, ricattabili, oggetto di pregiudizi e discriminazioni, così da avere una classe lavoratrice divisa per poter sfruttare meglio tutti i lavoratori.

Questo fa sì che sia imprescindibile la lotta di classe unita di lavoratrici e lavoratori contro il sistema che alimenta giorno dopo giorno l’oppressione femminile e tutte le forme di oppressione.

Pensare di sradicare la violenza con un approccio esclusivamente psicologico e individuale in cui gli uomini vengano “educati” a non essere violenti con percorsi avulsi dalle dinamiche della società sarebbe come illudersi di svuotare il mare con un cucchiaino. Uno studente può anche seguire un corso a scuola, ma poi torna a casa, dove magari tutto il lavoro domestico cade sulle spalle di una madre che non lavora (quasi una donna su due è disoccupata), o che deve fare salti mortali per conciliare la cura della casa, dei figli, dei genitori anziani, con un lavoro precario (solo il 18% delle assunzioni di donne sono a tempo indeterminato), part time (64% del totale delle donne occupate) e sottopagato (oltre il 20% in meno rispetto agli uomini) (dati Inps 2024).

Queste sono le condizioni materiali di disuguaglianza e ricattabilità che alimentano i pregiudizi sessisti nella cultura, nei modelli educativi, il senso del possesso nelle relazioni interpersonali che poi possono sfociare nelle molestie e nella violenza fisica.

Con la crisi organica che il capitalismo vive a livello mondiale dal 2008 queste condizioni si sono solo esacerbate. Il peggioramento degli standard di vita delle masse, a cui si fa pagare il prezzo della crisi, ha ricadute anche sull’abbrutimento di relazioni familiari sempre più schiacciate dal peso delle necessità materiali; senza contare che le politiche di tagli a sanità e istruzione si traducono direttamente in un aggravio del lavoro domestico delle donne. Basterebbe citare che secondo recenti rilevazioni ISTAT in Italia i posti negli asili nido sono calati di oltre 14mila unità nell’ultimo decennio, coprono appena un quarto dei bambini fino ai due anni e metà di questi sono in strutture private. Come ci si può stupire se poi metà delle donne non lavora, e l’altra sono prevalentemente precarie e/o part time?

Non da ultimo sempre i tagli allo stato sociale, colpendo anche i consultori e i centri anti-violenza, sono alla base di un vero e proprio attacco ai diritti, a partire da quello di aborto, e delle crescenti difficoltà nell’intraprendere percorsi di fuoriuscita da situazioni di violenza.

Consultori e centri anti-violenza faticano a sopravvivere

Si potrebbe obiettare che la legge 194 è rimasta intatta. Ma se il tasso di obiezione di coscienza è un a livello medio nazionale di circa il 70%, la rete dei consultori è inferiore del 60% rispetto a quanto previsto dalla legge, – e nonostante questo continuano a chiuderne a centinaia (300 tra il 2007 e il 2019) – mentre le associazioni anti-abortiste possono entrare nelle scuole, in consultori e reparti ginecologici, finanziate da fondi pubblici, allora non siamo lontani dal poter affermare che si tratta di un diritto formale, visto che per esercitarlo bisogna fare nel migliore dei casi una corsa ad ostacoli.

È doveroso ricordare che sia i consultori che i centri anti-violenza sono il frutto delle lotte per la conquista dei diritti delle donne negli anni ’70 e originariamente erano gestiti da associazioni di donne con un approccio non solo volto a prestare dei servizi sanitari o di assistenza, ma con un carattere esplicitamente politico. Oggi vediamo come i tagli alla sanità mettono in discussione sia questo approccio che l’esistenza stessa di queste reti di strutture. Anche per i centri anti-violenza la copertura territoriale (1 ogni 76mila donne) è ben al sotto di quella che viene ritenuta la soglia minima secondo la Convenzione di Istanbul (1 ogni 50mila donne), con meno del 20% delle province che raggiungono il minimo.

Inoltre i farraginosi meccanismi per accedere ai fondi pubblici per i centri anti-violenza fanno sì che spesso solo una parte venga effettivamente utilizzata (ad esempio, tra il 2021 e il 2024 le regioni ne hanno impegnato l’87% ma liquidato solo il 26%, dati del ministero delle Pari opportunità). L’ultimo rapporto della rete di centri anti-violenza Di.Re (luglio 2025) denuncia che: “I Centri vivono principalmente di volontariato e di risorse economiche ancora insufficienti”, e quasi il 73% deve ricorrere a fondi privati. Dovendo basarsi in larga misura su lavoro volontario e fondi che vengono assegnati per lo più per periodi brevi, la continuità del seguito delle donne che si rivolgono a loro non è mai garantita. Ciliegina sulla torta: un recente protocollo d’intesa Stato-Regioni ha allargato le maglie dei requisiti per l’accesso ai fondi a scapito dei centri anti-violenza storici e con un’impostazione politica, molti dei quali sono costretti a chiudere.

La rete dei consultori e dei centri anti-violenza deve essere rafforzata con finanziamenti pubblici che ne aumentino il numero e ne garantiscano la continuità del lavoro e la retribuzione delle operatrici. La loro gestione deve essere collegiale, democratica e rappresentativa dei movimenti delle donne e di tutte le donne presenti sul territorio, perché non siano meri erogatori di servizi ma recuperino la loro iniziale vocazione politica contro l’oppressione femminile nel suo insieme.

Quale programma? Quali metodi? Con chi?

Quanto finora abbiamo voluto evidenziare in termini di rivendicazioni su scuole, consultori, centri anti-violenza rappresenta solo una parte del programma attorno al quale riteniamo necessario sviluppare la lotta contro la violenza sulle donne e l’oppressione femminile nel suo complesso partendo da quelle che sono le condizioni reali delle donne. Anche quando una donna è determinata ad uscire da una situazione di violenza, deve fare i conti con ostacoli molto concreti: dove andare ad abitare, come sostentare se stessa ed eventuali figli se non lavora o se lavora part time o è precaria, come nella maggior parte dei casi. Dobbiamo lottare per garantire alle donne le condizioni materiali senza le quali parlare di liberazione sarebbe una mera astrazione.

È per questo che il nostro programma comprende:

• nessuna discriminazione tra uomo e donna sul posto di lavoro, nessuna disparità salariale;

• riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; abolizione di tutti i contratti precari: per lottare contro la disoccupazione e la precarietà che colpiscono particolarmente le donne;

• socializzazione del lavoro domestico: finanziamenti allo stato sociale per garantire scuole, asili, mense, lavanderie pubbliche, gratuite e di qualità;

• tutela abitativa per garantire il diritto al divorzio;

• rafforzamento della rete dei consultori e dei centri anti-violenza, che devono essere finanziati con fondi pubblici;

• abolizione dell’obiezione di coscienza dalla legge 194 sul diritto di aborto;

• gestione democratica dei consultori e dei centri anti-violenza da parte di associazioni di donne;

• espulsione di tutte le organizzazioni cattoliche e anti-abortiste dai consultori e dalle scuole;

• abolizione dell’ora di religione; al suo posto, corsi di educazione sessuale fuori dal controllo di istituzioni e autorità scolastiche, gestiti dagli studenti in collaborazione con operatrici e operatori di consultori e centri anti-violenza.

Si tratta di un programma che risponde agli attacchi che vengono portati avanti e al contempo lancia una controffensiva alla logica comune a tutti i governi sotto il capitalismo. Rivendichiamo infatti che sia lo Stato a farsi carico delle funzioni sociali che attualmente gravano sulle spalle delle donne. Va però detto chiaramente che questo programma per forza di cose mette in discussione gli interessi della classe dominante che si serve dello Stato per incentivi ai padroni e alle spese che vengono ritenute strategiche per i propri affari, come quelle militari! E di conseguenza va detto con altrettanta chiarezza che questa lotta può essere efficace solo se viene condotta unitariamente dalle donne e dagli uomini della classe lavoratrice contro le donne e gli uomini della classe dominante!

Dobbiamo dissipare quella cortina fumogena che aleggia tra diverse intellettuali e attiviste di sinistra, secondo le quali avere delle donne in posizione di potere sarebbe un passo avanti per tutte a prescindere. Il fatto che questa discussione sia stata animata dall’elezione a premier di una donna come Giorgia Meloni – che attacca le condizioni della classe lavoratrice e i diritti delle donne nelle politiche interne e sostiene politiche guerrafondaie all’estero – la dice tutta sulla bancarotta di queste signore che si preoccupano per la condizione delle donne dal comfort dei loro salotti.

A chi ci obietta che la lotta culturale contro sessismo e pregiudizi è trasversale alle classi, rispondiamo: no! Una donna borghese non metterà mai in discussione la sua posizione sociale per lottare contro i pregiudizi e le discriminazioni, anche perché quella stessa posizione sociale è ciò che le permette di aggirare tutti gli ostacoli che le donne lavoratrici incontrano in quanto donne della classe lavoratrice. Una donna borghese può pagare asili, babysitter, cliniche, studi di qualità per sé e i propri figli, ecc. La parola d’ordine dell’empowerment, l’idea che con un po’ di determinazione, autostima e faccia tosta in più si possano superare le insicurezze psicologiche che inibiscono la scalata sociale delle donne, è uno specchietto per le allodole. Per le donne della classe operaia le insicurezze, più che stare nella testa, sono nelle condizioni di vita materiali, nei tripli salti mortali che devono fare ogni giorno per incastrare un lavoro malpagato e precario con il lavoro domestico.

Donne come Giorgia Meloni e Ursula von den Leyen non possono che essere nemiche di classe contro cui lottare insieme agli uomini della nostra classe.

Il movimento delle donne, bilancio e prospettive

Che questo sia possibile lo dimostra il fatto che da una decina d’anni a questa parte si sono sviluppate in tutto il mondo mobilitazioni che hanno raggiunto picchi di milioni di persone in lotta contro la violenza sulle donne.

In Italia, il 25 novembre 2016 manifestarono a Roma in 200mila dando vita ad un movimento che proseguì con assemblee e iniziative, fino allo sciopero globale delle donne dell’8 marzo 2017 che fu convocato in oltre quaranta paesi. La partecipazione alle manifestazioni dell’8 marzo fu di massa e capillare, con decine di migliaia nelle città più grandi insieme a miriadi di iniziative anche nelle località meno avvezze ad avere piazze piene di manifestanti.

Il fatto che venisse scelto lo sciopero come forma di lotta fu visto come un passo in avanti da molte lavoratrici. Il problema fu, ed è tuttora, il significato che gli venne dato dai gruppi che si ritrovarono alla testa di quel movimento, a partire da Non una di meno. Quest’ultima dichiarò di voler “risignificare” lo sciopero per “coinvolgere il lavoro produttivo e riproduttivo” e “unire le molteplici figure del mondo del lavoro e del non lavoro”, rievocando le concezioni delle correnti femministe che negli anni ’70 rivendicavano il salario per le casalinghe e le teorie non-lavoriste alla base della parola d’ordine del reddito di cittadinanza, declinato in questo ambito come “reddito di autodeterminazione”. Queste posizioni, basate da un lato sull’equiparazione a livello salariale tra lavoro domestico (“riproduttivo”) e lavoro salariato (produttivo), dall’altro tra “lavoro” e “non lavoro”, assumono a priori la sconfitta della lotta contro la disoccupazione, rifiutando di fatto il ruolo progressista dell’ingresso delle donne tra le fila della classe operaia, con conseguenze nefaste per la lotta di classe in generale, e di quella delle donne nello specifico. L’idea, che si spaccia come radicale, di riconoscere alle donne un salario per il lavoro domestico, ha in realtà un carattere estremamente reazionario perché accetta, e di fatto rafforza, la condizione di subordinazione e di isolamento delle donne all’interno delle mura di casa, anziché lottare per un lavoro dignitoso e stabile e perché lo Stato si assuma la responsabilità delle funzioni sociali del lavoro domestico, socializzandolo.

Al metodo di lotta dello sciopero venne così attribuita una valenza da un lato simbolica, dall’altro strumentale (dare copertura legale per permettere di partecipare alle manifestazioni), svuotandolo del suo vero senso: bloccare la produzione per arrecare danno ai padroni e creare dei rapporti di forza nella società per ottenere i propri obiettivi. Questo avrebbe richiesto di organizzare assemblee in tutti i luoghi di lavoro per discutere la piattaforma e organizzare la massima partecipazione. Il potenziale per farlo c’era, come dimostra il fatto che, sotto la spinta dal basso da parte delle lavoratrici, alcune categorie e camere del lavoro della CGIL furono costrette a convocare lo sciopero.

Sulla base di questa impostazione, da allora l’elemento simbolico negli scioperi che vengono lanciati ogni 8 marzo si è imposto come centrale, con riunioni preparatorie incentrate sulle pratiche creative da mettere in campo: flash mob, ridenominazione di strade, performance teatrali, il colore dei vestiti da indossare, ecc… lo sciopero come “performance”, in piena applicazione della teoria queer che riduce la lotta contro l’oppressione alla “narrazione”, al linguaggio, alla “performance” individuale appunto.

Questo ripiegamento nella dimensione simbolica e linguistica ha negli ultimi anni trasformato l’8 marzo in una ritualità, con piazze sempre più piccole. Questo è il risultato dell’incapacità delle idee queer, idealiste e individualiste, di attecchire tra le centinaia di migliaia di giovani che, come vediamo nelle esplosioni di rabbia che avvengono spontaneamente di fronte agli episodi più efferati di violenza, continuano a voler farla finita con violenza, oppressione e repressione.

Questa rabbia arriva sempre più a rivolgersi contro il sistema stesso che genera violenza, oppressione e repressione, ma anche guerre, disastri ambientali, carestie e genocidi, come in Palestina: il sistema capitalista. Solo una prospettiva rivoluzionaria può estirpare le radici di tutti questi fenomeni che sono così assurdi in un’epoca in cui lo sviluppo tecnologico sarebbe sufficiente a garantire condizioni di vita molto più che dignitose per tutti, invece che vergognosamente opulenti per una piccola minoranza e ai limiti della barbarie per la stragrande maggioranza.

Lottando per una società che produca per i bisogni di tutti e non per i profitti di pochi, i comunisti e le comuniste lottano per cancellare queste disuguaglianze ma anche per eliminare le basi materiali di ogni forma di oppressione, per una società in cui la vita di ognuno e le relazioni tra le persone, liberate dalle pressioni delle necessità materiali, possano finalmente essere vissute in modo autentico. Il comunismo è anche questo!